|

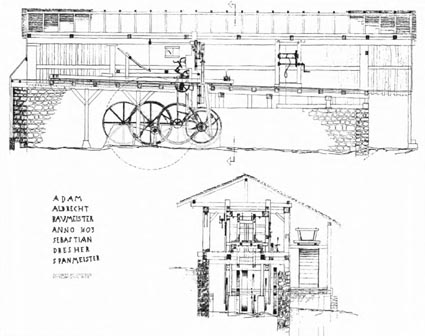

Die beschriebene Säge liegt im Zastlertal - landläufig kurz Zastler genannt - bei Kirchzarten-Oberried, ca. 20 km vom Freiburger Stadtkern entfernt. Der Schwarzwaldort Zastler unterscheidet sich von anderen Gemeinden in einem wesentlichen Punkt: er ist eine Holzhauerkolonie, dessen Bewohner nahezu ausschließlich aus Pächtern bestehen. Ursprünglich eine bäuerliche Gemeinde, erfuhr diese Niederlassung im 19. Jahrhundert eine soziale Umschichtung, als Staat und Standesherrschaft zahlreiche Bauerngüter erworben und aufgeforstet hatten. So ist heute noch der überwiegende Teil historischer Bausubstanz mit Grund und Boden in staatlichem Besitz. Hiervon charakterisieren das Siedlungsbild neun ehemalige Bauernhöfe auf einer Höhe von ca. 400 bis 700 m. Diese Höfe tragen die Namen ihrer Erbauer aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Das älteste datierbare Wohnstallgebäude ist das Stephanshäusle mit der Jahreszahl 1696. Unser Objekt - da zum Adamshof gehörig auch Adamssäge genannt - trägt die am vorderen Mittelpfosten eingeschnittene Datierung „Adam Albrecht Baumeister anno 1603 Sebastian Drescher Spanmeister“ und ist damit das älteste datierte Gebäude im Zastlertal. Besiedelt war das Zastlertal nachweislich bereits um 1575‚ denn eine Akte aus dem Jahr 1726 bemerkt, ein Vorfahr von Jörg Gassenschmidt (vom Gassenbauernhof) habe vor „anderthalbhundert“ Jahren einen Teil seines Gutes verkauft. |

|

Außer der hier vorgestellten Adamssäge standen im 18. Jahrhundert 15

Klopfsägen in Betrieb, die nicht nur Bau- und Nutzholz für den

Eigenbedarf, sondern auch Holz zum weiteren Verkauf sägten. Der

Adamshof mit seiner Säge besaß 1858 allein 124 ha Wald, aus dem sicher

mit Gewinn gearbeitet wurde; außerdem erhielt der Adamshof aus über

1430 ha Gemeindewaldbesitz zusätzlich jährlich 16 Stämme. Bis auf die Adamssäge wurden alle Sägen um 1850 abgebrochen, als die große Versteigerungs- und Verkaufswelle ins Zastler schwappte; die Adamssäge verdankte ihren Bestand der Tatsache, daß sie zunächst als Gemeindesäge weiterbetrieben wurde. Es ist anzunehmen, daß sie damals - wie alle anderen Sägen im Zastler - als „Klopf- oder Plotzsäge“ arbeitete, da sie heute fälschlicherweise dort noch „d’Klopfsägi“ genannt wird. Die Arbeitsweise einer Klopfsäge ist seit dem 13. Jahrhundert bekannt und leicht zu begreifen (); über ein durch Wasserkraft betriebenes Wasserrad werden über denselben „Wellenbaum“, d. h. dieselbe Achse, 3 Zapfen „Lupfarme“ bewegt. Die Zahl dieser Zapfen hängt ab von Wassermenge und Gefälle, da Achsen mit zwei Zapfen schneller drehen müssen als mit drei Zapfen. Deshalb waren zunächst nur unterschlächtige kleine Wasserräder mit großem Wasserbedarf notwendig. |

|

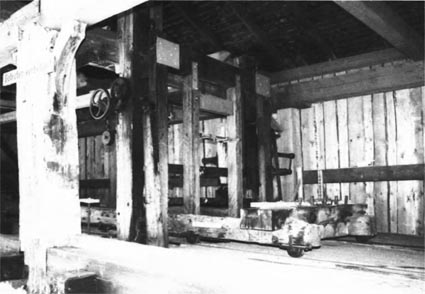

Beim Drehen des Wellbaumes schlagen die Lupfarme das Sägegatter in die

Höhe. Die Abwärtsbewegung - und nur bei dieser wurde gesägt - entstand

einmal durch das Gewicht des Gatterrahmens, zum anderen durch auf

Spannung gesetzte biegsame Fichtenstämme, die unter dem Dachstuhl

befestigt waren und das Gatter niederdrückten. Dieses Niederschlagen

verursachte das typische regelmäßige Klopfgeräusch. Beim Hochschlagen

des Gatters wird der „Wagen“, der auf einer Zahnstange läuft und durch

zwei Kammräder gedreht wird, vorwärts gedrückt; so wird der darauf

liegende Stamm mit einem Sägeblatt durchgetrennt. Die geringe Wirkungsweise dieses Mechanismus wurde später verbessert. Zunächst benutzte man oberschlächtige‚ große Wasserräder. Dann wurden die Lupfarme durch kurze hölzerne Walzen ersetzt. Diese Walzen sind an ihren Enden durch Eisenringe gefaßt und um ihre eigene Achse drehbar. Dadurch wurde der Reibungswiderstand der Lupfarme wesentlich reduziert. Die Leistungsfähigkeit einer solchen Säge lag bei ca. 1,5 m’ Schnittholz pro Tag. Um 1850 wurden diese Klopfsägen auf ihren mechanischen Höchststand gebracht. Die Wasserräder wurden erheblich vergrößert („Hochgang“) und gaben den Sägen den neuen Namen Hochgangsäge. Der Wellbaum mit den Schlegeln wurde ersetzt durch Kurbelwellen mit übersetzten Zahnkränzen und das Gatter mit einem Sägeblatt wurde zum „Vollgatter“ mit mehreren Sägeblättern, die verstellbar waren und sonst verschiedene Schnittstärken erlaubten. Zusätzlich machte die Erfindung des Kurbelantriebs mit „Pleuelstange“ einen kontinuierlichen, stoßfreien und arbeitssparenden Sägeablauf möglich. Die Pleuelstange, der "Steg“, die am Rande einer |