zum

Inhaltsverzeichnis

Der Pfändlerhof zu Zarten

Von Wilhelm Arnold Tschira, Freiburg i. Br.

Aus: Mein Heimatland, 19.

Jahrgang, Heft 5/6, 1932, Seiten 131-138

Bild

1 Seppenhof und Pfändlerhof zu Zarten von Westen

Drei Dinge bestimmen die Gestalt eines Bauernhofes, das Bauprogramm,

der Baustoff und der Bauplatz. Bewußt künstlerische Gestaltung vermag

der vorurteilsfreie Betrachter nur in der Durchbildung der Einzelheiten

zu entdecken. Das Bauprogramm ist abhängig von der Lebensweise des

Bauern und diese wieder abhängig von dem Land auf dem er lebt. So

zwingt die Oberflächenbeschaffenheit des Schwarzwaldes den Bauern zur

Viehwirtschaft, er braucht also außer der Wohnung für Familie und

Dienstleute große Ställe und Speicher für das Viehfutter. Das rauhe

Klima, Schnee und Kälte, zwingen dazu alle diese Räume in einem Haus

unterzubringen, da so die Wärmehaltung größer ist und bei Schnee das

Haus nicht verlassen zu werden braucht. Oft fehlt im Gebirge auch der

Platz zu einer Gehöftanlage. Der Baustoff ist im Schwarzwald

selbstverständlich das Holz. Aus diesen beiden ersten Bedingungen,

Einhaus und Holz, entsteht zuerst eine Urform. Die Urform des

Schwarzwaldhauses ist eine zeltartige einräumige Hütte. Aus dieser

Urform entstand mit Anwachsen der Bedürfnisse und handwerklichen

Fähigkeiten eine immer weiter entwickelte und überlieferte Grundform,

die in verschiedenen Landschaften wieder verschieden gestaltet wird.

Durch die dritte Bedingung, die örtlichen Verhältnisse des Bauplatzes,

entsteht die Einzelform.

Beim Schwarzwaldhaus kann man drei Grundformen feststellen; sie

unterscheiden sich durch die Dachkonstruktion voneinander.

Unterscheidungen nach Lage der Einfahrt und ähnlichem halte ich nicht

für berechtigt, da solche Unterschiede gewöhnlich nur durch die

Gegebenheiten des Bauplatzes bedingt sind. Die Raumanordnung ist in

großen Zügen bei allen drei Grundformen gleich, an der vorderen

Schmalseite des Hauses liegt der Wohnteil, dahinter der Stall,

über dem Stall liegt das Heu, über dem Wohnteil die Frucht. Die älteste

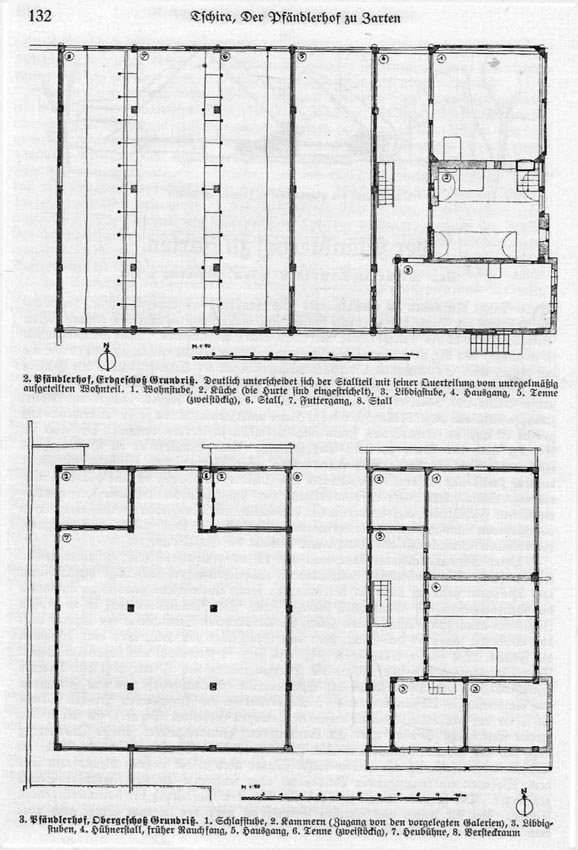

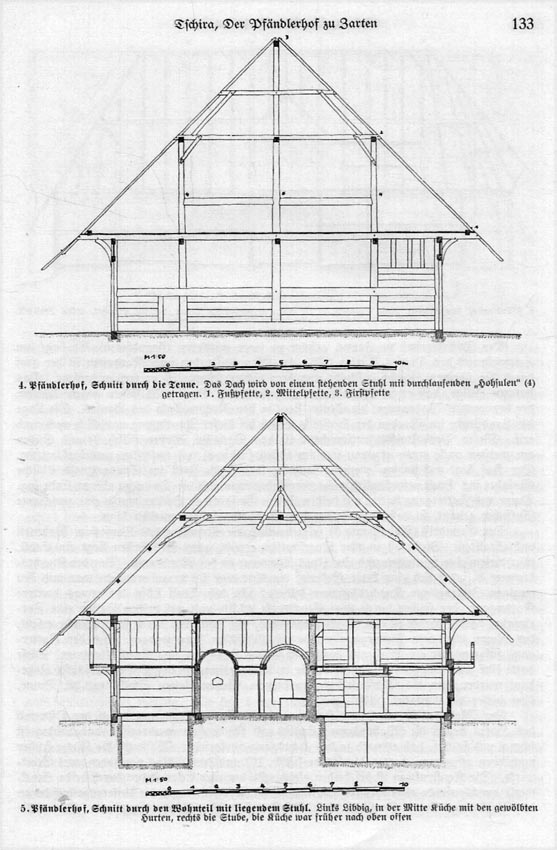

Grundform zeigt das reine Pfettendach mit stehendem Stuhl. Fünf

Längsbalken (Pfetten) tragen die Dachsparren, je eine Pfette liegt am

Dachfuß (Fußpfette), je eine Pfette unter der Sparrenmitte

(Mittelpfette), und eine Firstpfette am Dachfirst. In Abständen von 4-5

Meter werden die Pfetten von Pfosten (»Hohsul«), die aus den

Hausschwellen aufstehen, getragen (stehender Binder). Es stehen also

immer fünf solche Pfosten quer zur Hausrichtung hintereinander. Dieser

Querteilung muß sich der Grundriß anpassen. Im Stallteil ist diese

Einteilung sehr praktisch, im Wohnteil erweist sie sich als viel zu

starr. Daher wird in der zweiten Grundform über dem Wohnteil ein

freitragender Dachbinder ohne senkrechte Pfosten (liegender Stuhl)

geschlagen. Der liegende Stuhl gestattet nun eine freie Aufteilung der

darunterliegenden Fläche. Bei der letzten und jüngsten Grundform wird

der liegende Stuhl auch über dem Stallteil angewendet.

|

|

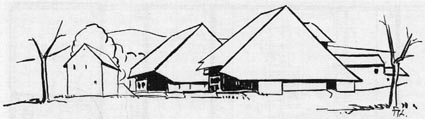

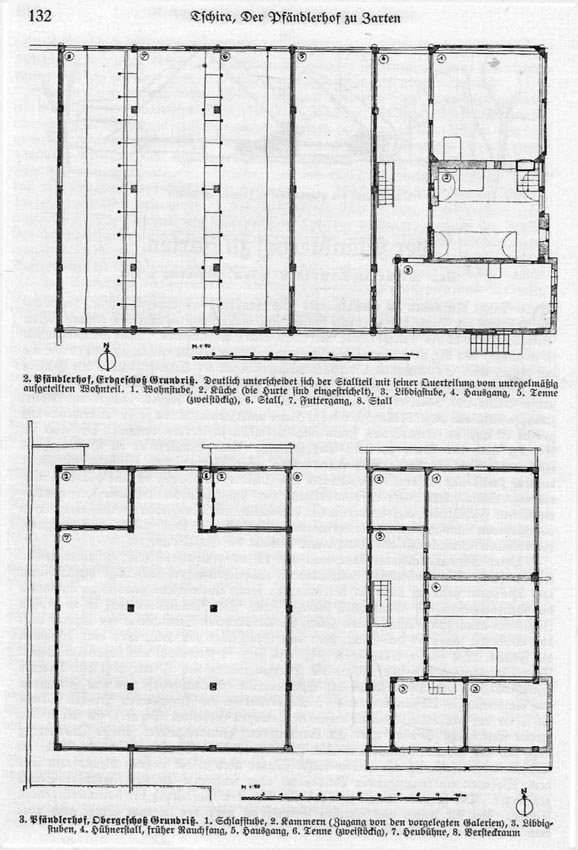

Bild 2· Pfändlerhof, Erdgeschoß Grundriß. Deutlich unterscheidet sich

der Stallteil mit seiner Querteilung vom unregelmässig aufgeteilten

Wohnteil. 1. Wohnstube, 2. Küche (die Hurte sind eingestrichelt), 3.

Libdigstube, 4. Hausgang, 5. Tenne (zweistöckig), 6. Stall, 7.

Futtergang, 8. Stall

Bild 3. Pfändlerhof, Oberqeschoß Grundriß. 1. Schlafstube, 2. Kammern

(Zugang von den vorgelegten Galerien) 3. Libdigstuben, 4. Hühnenstall,

früher Rauchfang, 5. Hausgang, 6. Tenne (zweistöckig), 7. Heubühne, 8.

Versteckraum

Bild 4. Pfändlerhof, Schnitt durch die Tenne. Das Dach wird von einem

stehenden Stuhl mit durchlaufenden „Hohsulen“ (4) getragen. 1.

Fußpfette, 2. Mittelpfette, 3.

Firstpfette

Bild 5. Pfändlerhof, Schnitt durch den Wohnteil mit liegendem Stuhl.

Links Libdig, in der Mitte Küche mit den gewölbten Hurten, rechts die

Stube, die Küche war früher nach oben offen

|

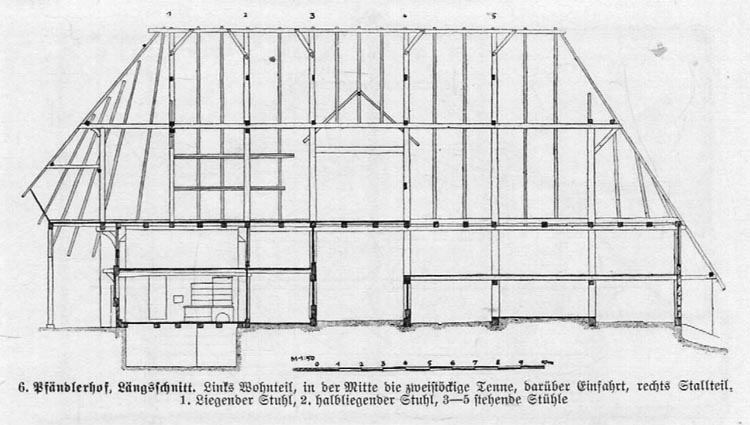

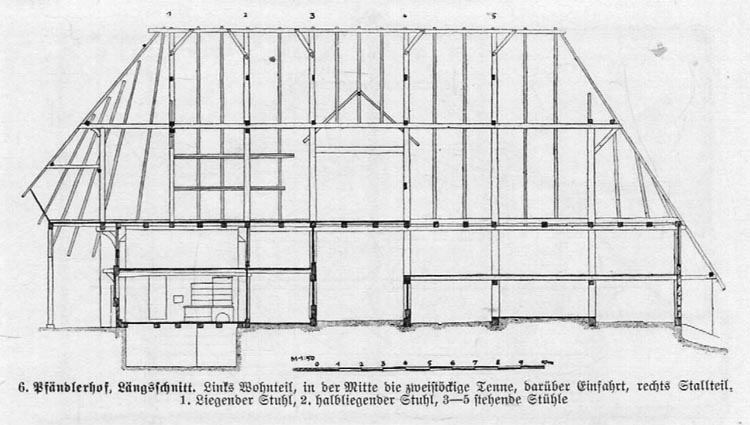

Bild 6. Pfändlerhof, Längsschnitt. Links Wohnteil, in der Mitte die

zweistöckige Tenne, darüber Einfahrt, rechts Stallteil. 1. Liegender

Stuhl, 2. halbliegender Stuhl, 3-5 stehende Stühle

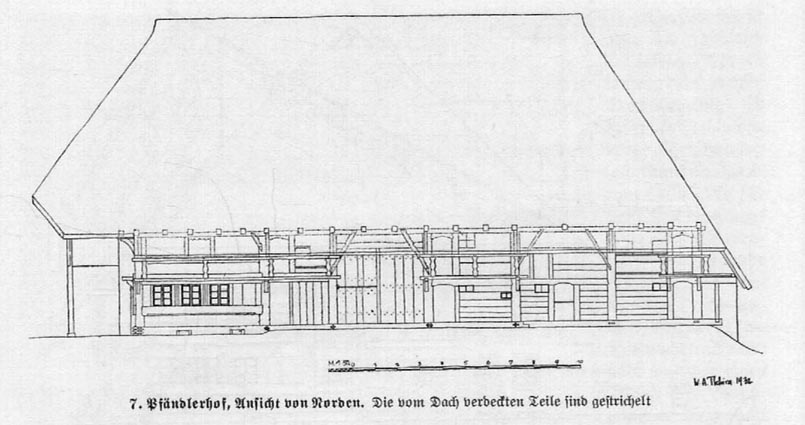

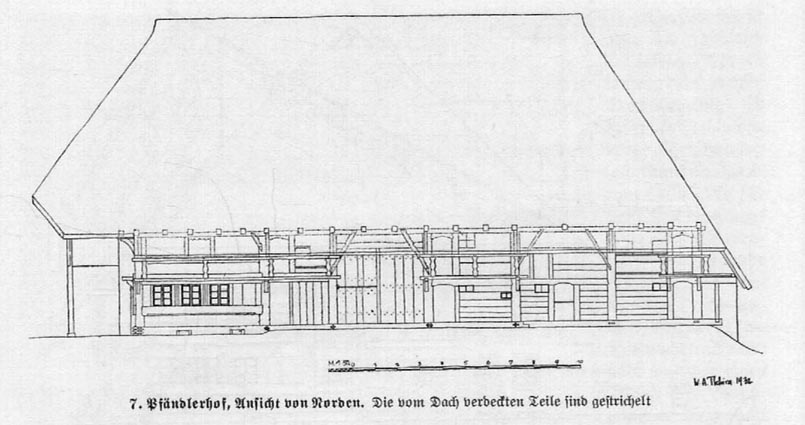

Der Pfändlerhof zu Zarten gehört zu jener mittleren Grundform. Er liegt

am Südwestrand des Dorfes Zarten (Abb. 1). Gegen Norden und Nordosten

ist der Hof durch die übrigen Häuser geschützt nur dem Südweststurm ist

er frei ausgesetzt. Das hat zur Folge, daß er in Ostwestrichtung gebaut

ist. Die Ställe liegen gegen Westen, der bevorzugte Wohnraum, die

Stube, liegt in der Nordwestecke des Hauses. Die Lage der Landstraße im

Norden der Hofstelle sprach bei dieser Anordnung natürlich auch noch

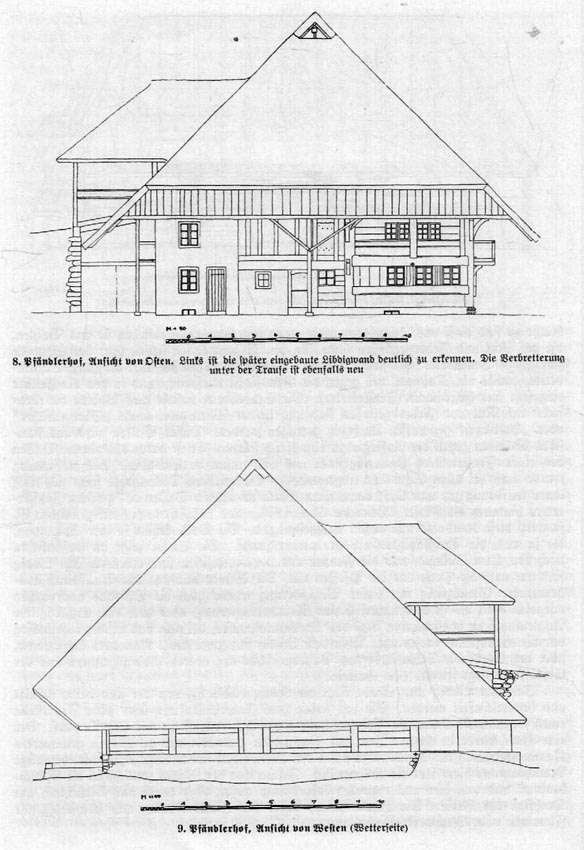

mit. Diesen Verhältnissen entsprechend ist das Dach im Westen (Abb. 9)

und Süden am meisten nach unten gezogen und im Osten (Abb. 8) am

weitesten zurückgeschnitten. Der Hof liegt auf nahezu ebenem Gelände,

so daß die sonst im Schwarzwald übliche Einfahrt ins Dach ursprünglich

nicht vorgesehen war und die Tenne zu ebener Erde lag. Tenne und

Futtergang hatten auf beiden Seiten Einfahrten. Später wurde eine

gemauerte Auffahrt gebaut, so daß heute sofort ins Dach eingefahren

werden kann.

Der Grundriß (Abb. 2 und 3) zeigt deutlich die Trennung des Hauses in

Wohnteil und Stallteil. Dieser ist in vier Querstreifen geteilt, ganz

im Westen liegt ein Stall, über diesem eine Heubühne und eine

Knechtskammer an der Nordwand. Vor der Knechtskammer befindet sich eine

kurze Galerie, die über eine Leiter zu erreichen war und den einzigen

Zugang zur Knechtskammer bildete. An den Stall stößt der etwas breitete

Futtergang, der früher durch zwei Stockwerke reichte und auf beiden

Seiten eine Toreinfahrt hatte. Heute ist eine Decke eingezogen, die

Tore sind durch feste Wände ersetzt, der Raum über dem Futtergang wurde

zur Heubühne hinzugezogen. Auf den Futtergang folgt wieder ein Stall

mit darüberliegender Heubühne und Knechtskammer. Diese hatte eine jener

doppelten Wände, die sie in Kriegszeiten oft in die Bauernhäuser

eingebaut wurden, um als Versteckräume zu dienen. Neben diesem Stall

liegt die Tenne, über dieser die Einfahrt (Abb. 4).

|

Bild

7. Pfändlerhof, Ansicht von Norden. Die vom Dach verdeckten Teile sind

gestrichelt.

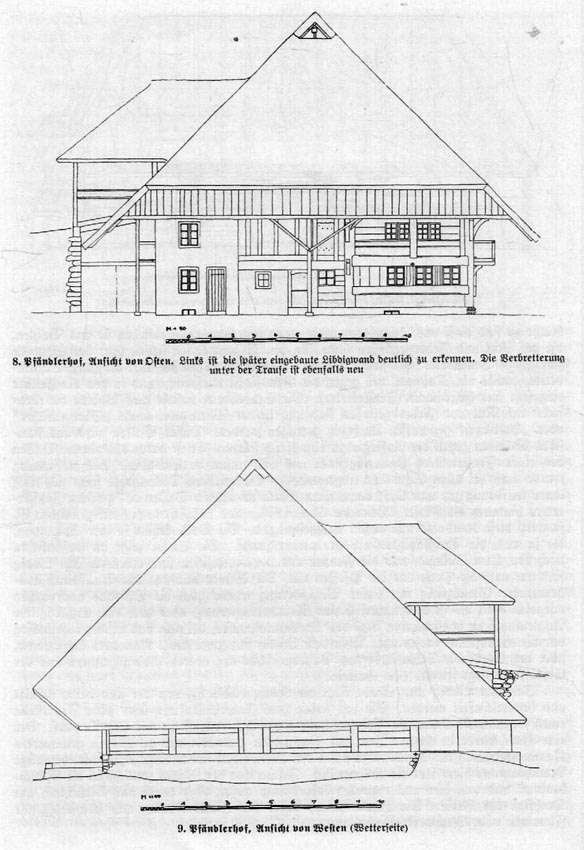

Der Wohnteil ist durch den Hausgang vom Stallteil getrennt. Auf der

Ostwand des Hofes liegen die Wohnräume; Stube und Küche sind

quadratisch, das Libdig ist schmal und so tief, daß es noch in den

Hausgang vorspringt. Während die Küche früher noch oben offen war,

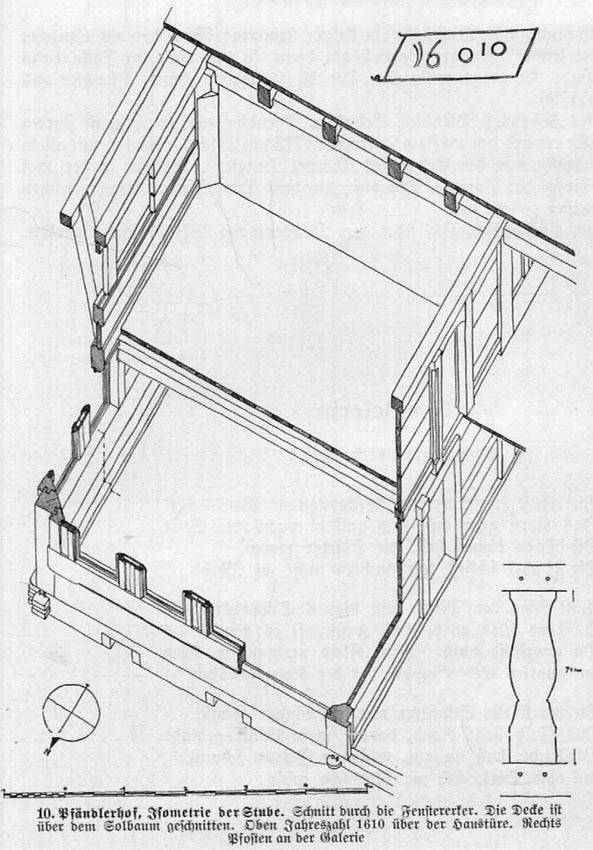

hatten die Stube (Abb. 10) und das Libdig von jeher zwei Stockwerke.

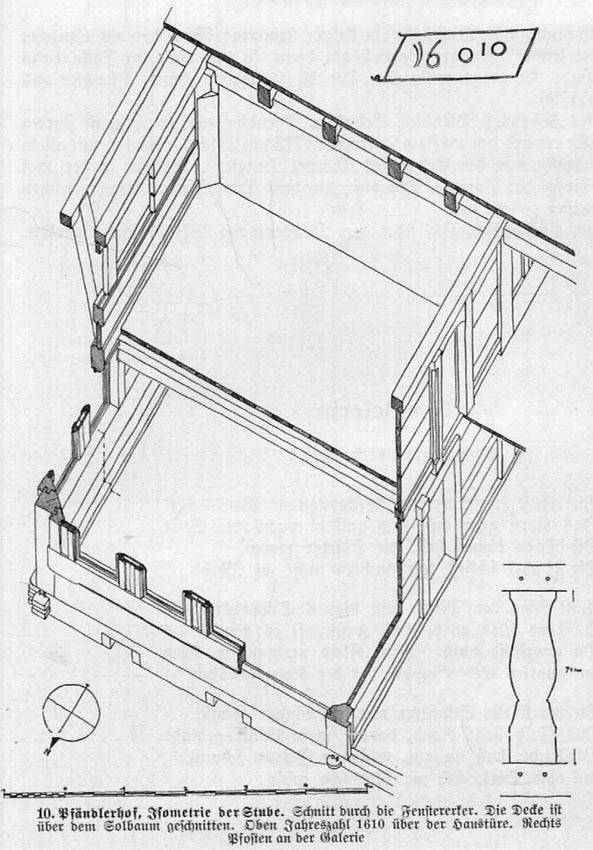

Die Konstruktion ist bei beiden gleich. In den vier Ecken stehen durch

beide Stockwerke durchlaufende abgeschrägte Pfosten. Diese Pfosten

tragen die Unterzüge auf denen die Balkenlage liegt. Zwischen diese

Pfosten sind die Wände eingebaut. Gegen die Küche zu sind diese aus

Stein gemauert, gegen den Hausgang bestehen sie aus Bohlen, die auf Nut

und Feder gestoßen sind. An den Außenwänden stehen über der Schwelle

zunächst 50 Zentimeter hohe starke Bohlen. Über ihnen ziehen sich über

die ganze Stubenbreite jeweils ein Rahmen, der gegen die Hausflucht

vorspringt und in den die Fenster eingesetzt sind (sogenannte

Fenstererker). Die Stubendecke besteht aus Bohlen die ebenfalls auf Nut

und Feder gestoßen sind und in der Mitte von einem »Stubenträger« oder

»Solbaum« genannten Unterzug getragen werden. Dieser Balken wird aus

statischen Gründen gegen die Auflager zu allmählich stärker. Er ist

durch den oberen Balken des einen Fenstererkers hindurchgesteckt und

von außen verkeilt (diese Holzverbindung wurde auch bei allen Schwellen

angewendet). Die mittlere Deckenbohle spitzt sich nach innen keilförmig

zu, und läuft durch einen Spalt im oberen Balken des zweiten

Fenstererkers hindurch ins Freie. Wenn die Decke infolge des

Holzschwundes leck geworden ist, so wird diese Keilbohle von außen

nachgeschlagen. Die Decke erhält so ihre Spannung, die ja auch die

Tragfähigkeit erhöht, wieder zurück. Die Stube zeigt im wesentlichen

noch den alten Zustand, nur die Fenster und der Kachelofen sind

erneuert. Am Libdig sind nur noch die Decke und die Pfosten alt. Die

Wände sind jetzt mit Backsteinen ausgemauert. Gleichzeitig mit dieser

Veränderung wurde auch die Ostwand nach außen vorgeschoben. Es ist dies

natürlich eine Raumerweiterung, aber auch eine nachträgliche

Angleichung an den jüngeren Typ des Dreisamtalhauses, bei dem das

Libdig regelmäßig vor die Hauswand vorspringt. Über dem Libdig sind

zwei kleine Kammern angeordnet, über der Stube die Schlafstube des

Bauern. Vor den oberen Libdigkammern und der Schlafstube liegt jeweils

eine Galerie.

Zwischen Libdig und Stube liegt die Küche (Abb. 5), von der aus beide

beheizt und bewirtschaftet werden. Sie hat daher zwei Feuerstellen und

über jeder Feuerstelle einen sogenannten Hurt, ein Tonnengewölbe aus

Weidengeflecht mit Lehmbewurf. Der eine Hurt wurde in neuerer Zeit aus

Backsteinen gemauert und an ihn ein gemauertes Kamin angeschlossen.

Heute ist zwischen den Hurten eine Decke eingezogen, die ehemalige

Rauchkammer dient jetzt als HühnerstalL Früher zog der Rauch zunächst

in die Rauchkammer und von hier aus entweder sofort nach außen oder

durch das Rauchloch am Dachfirst ins Freie. Die Hurte hatten dabei den

Zweck Funken und hochschlagende Flammen vom Dachwerk abzuhalten.

|

|

Bild 8. Pfändlerhof, Ansicht von Osten. Links ist die später eingebaute

Libdigwand deutlich zu erkennen. Die Verbreiterung unter der Traufe ist

ebenfalls neu

Bild 9. Pfändlerhof, Ansicht von Westen! (Wettetseite)

Bild 10. Pfändlerhof, Isometrie der Stube. Schnitt durch die

Fenstererker. Die Decke ist über dem Solbaum geschnitten. Obern

Jahreszahl 1610 über der haustüre. Rechts Pfosten an der Galerie

Der Giebel ist über die Ostwand vorgetragt (Abb. 6) Unter dem

weiten Dachüberhang ist heute der Dachboden vorgezogen und der so

entstandene Raum zum Heulagern benutzt. Im Dach liegt etwa über

Stubenmitte der liegende Stuhl mit der ansehnlichen Spannweite von über

11m. Der nächste Binder steht über der einen Wand des Hausganges. Er

enthält eine mittlere Hohsul, ist aber im übrigen als liegender Stuhl

ausgebildet. Was an dem ganzen Dachwerk auffällt ist die geringe

Verstrebung in der Längsrichtung. Infolge dieses Fehlers bekamen die

Firstsäulen durch den Winddruck allmählich einen Überhang von nahezu 2

m. Nachträglich wurde durch Einbau von Streben zwischen den Bindern

dieser Übelstand wieder beseitigt. Die Dachdeckung bestand früher aus

Stroh, heute ist das Dach mit dem üblichen Gemisch aus Schindeln,

Falzziegeln und Eternitplatten eingedeckt.

Im einzelnen ist großer Wert auf die Behandlung des Holzes gelegt. Das

ganze Baugefüge ist außerordentlich genau und sachgemäß gezimmert.

Besonders schön sind die sägeförmigen Blätter der Kopfbänder. Die Türen

sind ganz aus Holz gefertigt. Die Angeln laufen in besonders

eingesetzten Angellöchern aus Eichenholz, die Türbretter sind mit

Holznägeln auf den ebenfalls hölzernen Türbändern befestigt. Die

Schnappschlösser sind auch ohne jede Verwendung von Eisen hergestellt.

Außer Stube und Libdigstube, die Glasfenster besaßen, waren alle

Wohnräume nur mit hölzernen Schiebeläden an den Fensterlucken versehen.

Das Holz war früher - wohl durchweg - leicht bemalt. Rote Farbspuren

fand ich noch am Fenstererker. In den Holzfeldern an den Schlafkammern

der Nordseite sind noch sich überkreuzende rote und schwarze

Zickzackbänder deutlich zu sehen.

In einiger Entfernung vom Hof steht ein kleiner steinerner Bau, der als

Speicher für Korn und andere leicht brennbare Gegenstände dient, so daß

diese im Falle eines Brandes geschützt sind. Er trägt neben der Tür die

Inschrift: Hans Pfendler und Magtalena Meltzin 1756.

Der Vater dieses Johannes Pfendler, Sebastian Pfendler war der erste in

Zarten ansässige Pfendler. Er erwarb den Hof am 7. August 1713 um 2115

fl. rheinisch mit allem Feld, Wald und Zubehör von den Erben des Martin

Dengler (Nach Akten des Städt. Archivs Freiburg. Die Aufmessung führte

ich zusammen mit cand. Arch. Prosper Schwörer, Freiburg, durch. Für

frdl. Förderung unserer Arbeit schulde ich Herrn Hauptlehrer Lenz,

Zarten, herzlichsten Dank.) Seither ist der Hof ununterbrochen im

Besitz der Familie Pfendler, die dem Dorf Zarten schon manchen Vogt und

Bürgermeister gestellt hat.

Der Hof ist nach einer Jahreszahl über dem Hauseingang 1610 errichtet

worden.