zum

Inhaltsverzeichnis

|

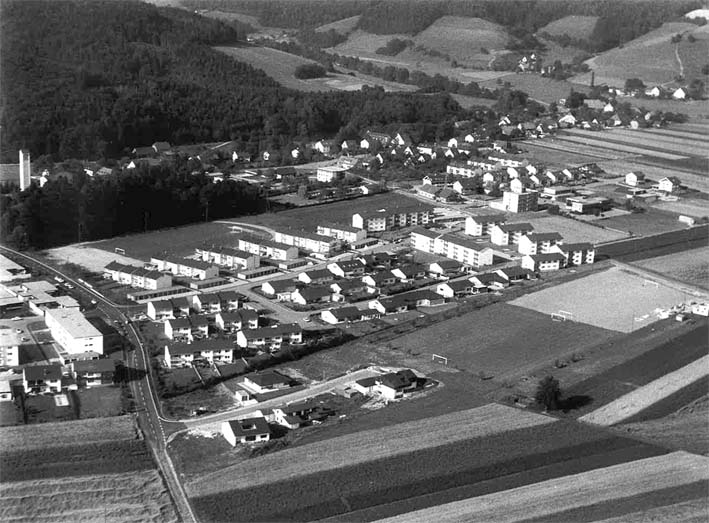

| Kernort der früheren Gemeinde Stegen 1974

zum Zeitpunkt der

Gemeindereforrn mit der damit verbundenen Eingliederung von Eschbach

und Wittental |

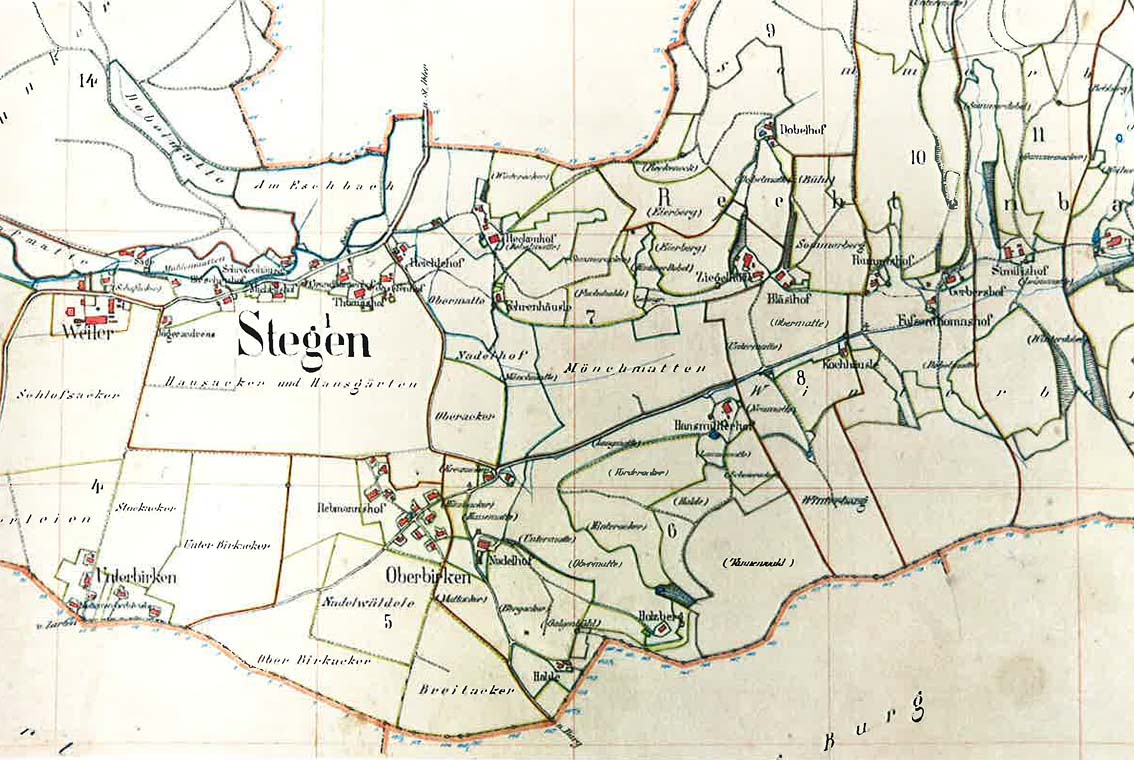

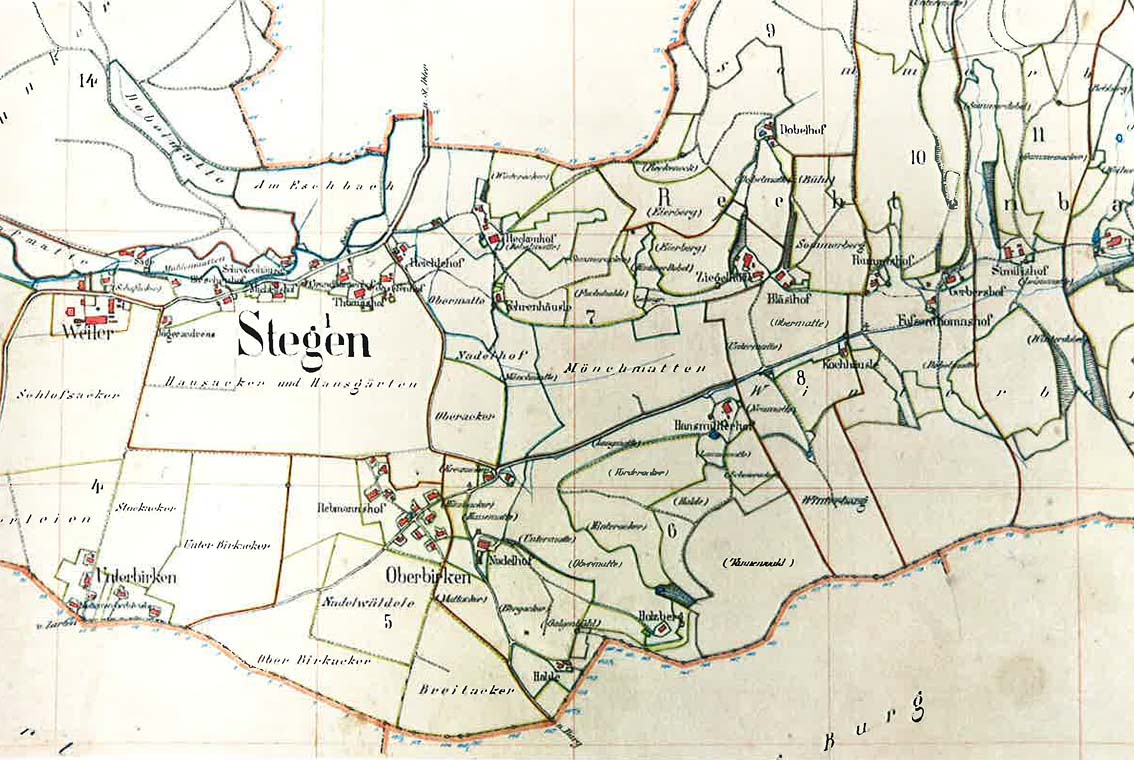

Aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert

finden sich keine genauen kartografischen Aufzeichnungen von Stegen. Im

Großherzogtum Baden wurden nach 1853 nach und nach alle Gemeinden in

einem sog. Atlas genau vermessen und maßstabgetreue Lagepläne erstellt.

Für die Gemeinde Stegen wurde diese Arbeit 1890 bis 1893 durchgeführt.

Dieser „Atlas der Gemeinde Stegen“

befindet sich heute im Archiv des

Vermessungsamtes in Breisach.

Das Gebiet der Gemarkung der damaligen Gemeinde Stegen ist in 14

Teilplänen erfasst und im Maßstab 1:1500 genau verzeichnet. Auch ein

Register der Gewanne ist aufgezeichnet. Auf den Teilplänen sind die

einzelnen Grundstücke maßstabgetreu mit der zugehörigen Flurstücknummer

eingetragen.

Auf den Lageplänen sind auch die vorhandenen Gebäude eingezeichnet. Der

als Foto kopierte Lageplan von 1890 zeigt auch den damaligen

Gebäudebestand. Durch verschiedene Farben sind Wohngebäude rot,

Ökonomiegebäude gelb gekennzeichnet. Somit ergibt sich eine genaue

Übersicht der damaligen Gebäulichkeiten. Die Zahl der Häuser, entlang

der Dorfstraße zwischen Zarten und Eschbach war noch sehr gering wie

auf dem Foto zu sehen ist.

(Foto Fridolin Hensler im Vermessungsamt Breisach im Januar 2013)

|

| Lageplan Stegen anno 1890 |

|

Die ehemalige Grundherrschaft Weiler

hatte der gräflichen Familie von Kageneck in Stegen umfangreichen

Grundbesitz in die Hand verschafft. Über die Lindenbergkapelle, die

St.Sebastianskapelle in Stegen und die Pfarrkirche in Eschbach war die

Familie traditionell sehr religiös orientiert und kirchenfreundlich

eingestellt. Sie ermöglichte so auch die Einrichtung einer

ursprünglichen Missionsschule, aus der dann das heutige Kolleg

St.Sebastian hervorging.

Durch preisgünstige Übertragung auf die Gemeinde und an mehrere

Bauträger für öffentlichen Wohnbau konnte in kurzer Zeit eine gewaltige

bauliche Entwicklung in Stegen vollendet werden. Gräfin Gertrud von

Kageneck hatte als Witwe des 1957 verunglückten Grafen Heinrich im Jahr

ihren Grundbesitz abgetreten.

|

In Eschbach haben diese

früheren Grundherren und Großgrundbesitzer auf

dem Friedhof mit einem bescheidenen Grabmal an der Umfassungsmauer ein

ehrendes Gedenken gefunden.

Bauland und Erschließung

Der 2. Weltkrieg hatte 1945 durch Zerstörung und durch die nachfolgende

Zuwanderung vieler Heimatvertriebener einen großem Wohnungsbedarf

hinterlassen. Der wirtschaftliche Aufschwung im Anschluß an die

Währungsreform 1948 hatte mit dem sogenannten Wirtschaftswunder deshalb

auch vielerorts zu verstärktem Wohnungsbau geführt.

Im Raum Freiburg ergab sich durch mehrere günstige Umstände, durch

Bereitstellung von Bauland in Stegen die Grundlage für eine stürmische

Wohnbauentwicklung. Die Familie der Grafen von Kageneck hatte aus der

früheren Grundherrschaft Weiler in Stegen ausgedehnten Grundbesitz im

ebenen Gelände zwischen Kirchzarten und Stegen als ideale Voraussetzung

für Bautätigkeit. Dieses Gebiet konnte um 1968 aus einer Hand für eine

Bebauung gewonnen werden, wobei aber nicht die Gemeinde, sondern

verschiedene Bauträger den Bebauungsplan und die Erschließung zu

bewerkstelligen hatten.

Nach dem Tod des Grafen Heinrich von Kageneck 1957 hatte sich die Witwe

Gräfin Gertrud von Kageneck dazu entschlossen, ihre Ländereien

abzutreten. Teile davon kamen geschenkt in Besitz der Gemeinde. Der

größte Teil wurde kostengünstig an folgende Bauträger

abgegeben:

1. Im Gewann Großacker in Stegen

a) „Familienheim“ Freiburg mit 270,06

b) Interessengemeinschaft Teppichbau Freiburg 115,74

c) Land Baden-Württemberg (OFD) 50,14

d) Gräfin von Kageneck, Stegen 84,19

e) Verein bad. Taubstumme e.V. Heidelberg 35,41

2. Im Gewann Schloßacker

a) Wohnstättenbau Freiburg eGmbH 110,09

b) Massiv-Hausbau GmbH, Freiburg 341,14

3. Im Gewann Jägerandreas

a) Hausbau Wüstenrot, Ludwigsburg 131,70

b) die Gemeinde Stegen für die übrigen Bauflächen

4. Im Gebiet der Staatl. Gehörlosenschule

a) das Land Baden-Württemberg für die Staatl. Gehörlosenschule

b) die Gemeinde Stegen für Alt-Stegen und St.Sebastian

Die Erschließung

Die Erschließung der verschiedenen Gewanne als Baugelände wurde von der

Wohnstättenbau Freiburg als Generalunternehmer übernommen.

Dabei handelte es sich um :

a) einen Hauptkanal Stegen/Ebnet

b) Vorflutleitungen außerhalb der Baugebiete

c) Flächenermittlungen

d) Wasserversorgung

e) Gehwegherstellung an festgelegten Straßen

Die Kanalisation im Gewann Großacker wurde vom Ingenieurbüro Hagen

& Gramer durchgeführt mit einem Kostenaufwand von 363.216.- DM

Für den Straßenbau mußten statt dem ursprünglichen Kostenvoranschlag

von 340.000 DM jedoch 400.000 DM aufgebracht werden.

Die Dringlichkeit des Wohnbedarfs und das Drängen auf zügigen Ausbau

der projektierten Wohnanlagen durch die kaufmännisch orientierte

Planung der Baugesellschaften verhinderte eine weitsichtige kommunale

Raumplanung, die dann erst durch die Gemeindereform in

Baden-Württemberg 1974 sinnvoll möglich wurde und mit dem Entstehen der

heutigen Gemeinde im Zusammenschluß mit Wittental und Eschbach eine

endgültige Orientierung erhielt.

Die Wohnbaugesellschaften gestattete den einzelnen Bauherren der

Doppel- und Reihenhäuser mit ihren Standardtypen nur wenig individuelle

Gestaltungsmöglichkeit bei der Raumaufteilung und Bauausführung.

„Sommerberg“ und „Hirzberg“ waren beispielsweise die Namen der

Standardtypen damaliger Doppelhäuser.

Der Gesamteindruck der Gebäude der Wohnstättenbau und Massiv-Hausbau im

Gewann Schloßacker und Ringstraße mit den straßenseitigen Garagenreihen

macht daher eher einen kasernenartigen Eindruck als den einer

freundlichen Wohngegend. Die später unter Mitwirkung der Gemeinde

erstellten Bebauungspläne in Oberleien, Schauinslandstraße und

Stockacker zeigen ein anderes Gesicht.

Die ursprünglichen Bebauungspläne haben sich verschiedentlich geändert,

weil anfänglich auch noch der Bau einer projektierten neuen Straße über

das Steurental nach St.Peter das Gebiet des Großackers berührt hätte.

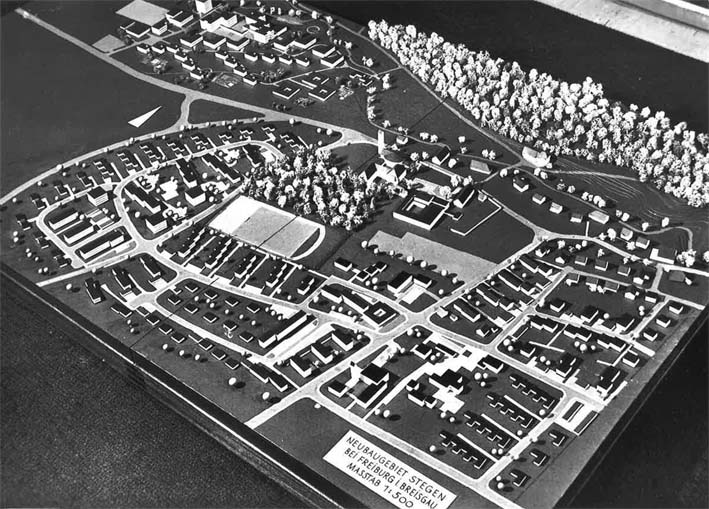

Fotos vom Modell einer vorausgehenden Planung sind davon noch vorhanden

im Archiv der Gemeinde Stegen (GA-St 2 - 294).

|

|

Schloß Weiler

Das früher herrschaftliche Schloß Weiler der Grafen von Kageneck in

Stegen von zwei verschiedenen Bildern in ähnlicher Perspektive, Links

das Schloß vor 1959.

(Foto im Gemeindearchiv, Datum unbekannt) Rechts das Schloß Weiler im

Jahr 1974 nach den Neubauten der Pfarrkirche Herz Jesu 1959 und des

Gymnasiums 1965. (Foto Fridolin Hensler, Kirchzarten C - 3 -1974 Nr.

72) |

Das Volumen der Bauvorhaben 1969 bis 1974

Die gesamt großflächige Bauentwicklung in Stegen um 1970 erstreckte

sich auf vier verschiedene Baugebiete:

1. Gewann Großacker ( Weilerstraße u. Ringstraße)

2. Gewann Schloßacker (Am Schlosspark, Im Großacker u. Kageneckstraße)

3. Gewann Jägerandreas (Jägerstraße, Andreasstraße)

4. Gebiet der Staat. Gehörlosenschule (Erwin Kern-Straße)

Im Zusammenhang mit der Erschließung und der damit verbundenen

Kostenverteilung wurde an Hand des Bebauungsplanes das Bauvolumen der

verschiedenen Bauträger (in Form von Wohnungseinheiten) und die dabei

zu erwartende Bewohnerzahl errechnet.

Wohnungseinheiten Personenzahl

1. Wohnstättenbau, Freiburg

38 133

2. Massiv-Hausbau, Freiburg

119 416

3. Familienheim, Freiburg

130 455

4. Hausbau Wüstenrot, Ludwigsburg

28 98

5. OFD Freiburg, für Wohnungsbauten

31 108

6. IG Teppichbau, Freiburg (OFD)

22 77

7. Gräfin v. Kageneck, Stegen

10 35

8. Verein bad. Taubstumme e.V. Heidelberg 22

77

400 1400

Hinzu kommt die Gemeinde Stegen mit Alt-Stegen

einschl. St.Sebastian-Kollegium mit

800

Staatl. Gehörlosenschule (OFD) Vermutlich

700

Geschätzte Zahl der Bewohner bis zum Jahr 1974 3.200

Pers.

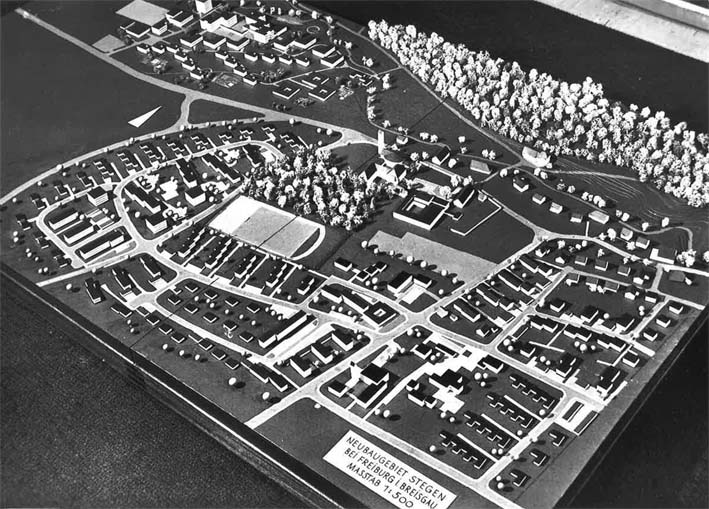

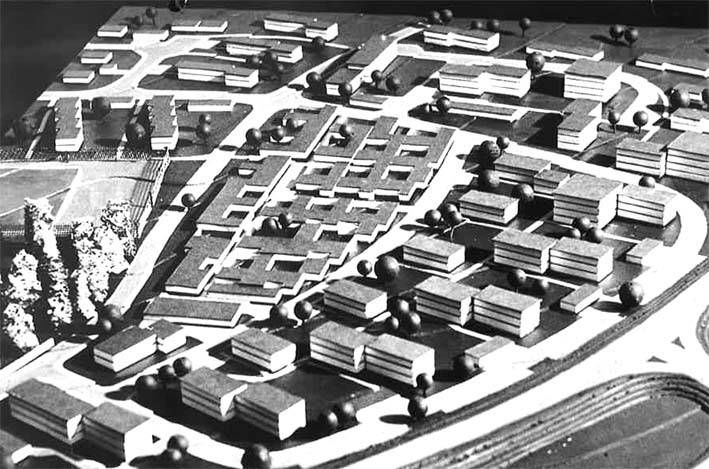

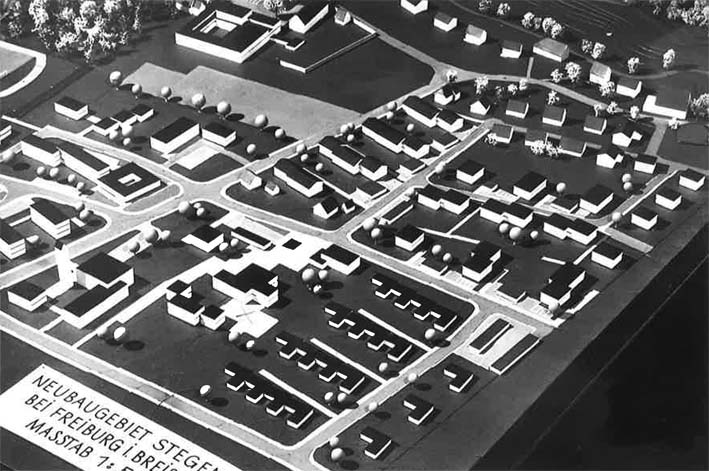

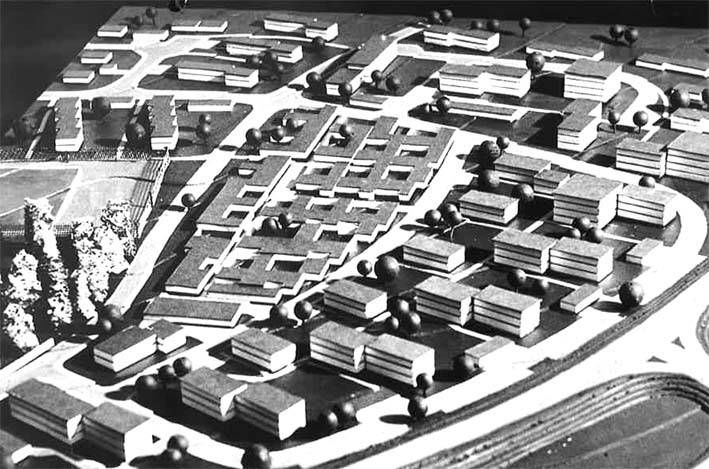

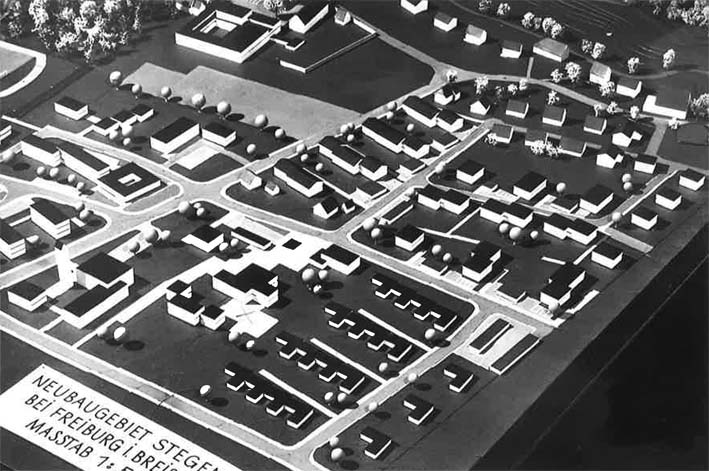

Bebauungspläne Stegen im Modellbau um 1968

Über die Zusammenarbeit und Entwicklung der dann maßgeblichen

Bebauungspläne zwischen den verschiedenen Bauträgern und den zeitlichen

Rahmen bin ich nicht informiert. Die Gemeinde Stegen hatte dabei nur

beschränkte Möglichkeit der Mitsprache. Entsprechende Unterlagen sind

nicht in den Gemeindeunterlagen.

Die im Gemeindearchiv vorhandenen Fotos zeigen aber unterschiedliche

vorausgegangene Pläne. Nachfolgend nun einige Modellansichten zur

baulichen Entwicklung in den Gewannen Großmatte mit der

Gehörlosenschule, Großacker, Schloßacker und Jägerandreas.

Untenstehendes Modellfoto (im Besitz von F. Hensler) wurde im

Postkartenformat im Zusammenhang mit Werbeunterlagen der Massiv-Hausbau

1968 verbreitet mit einer völlig anderen Anordnung der niederen

Bungalowbauten und der mehrgeschossigen Häuser.

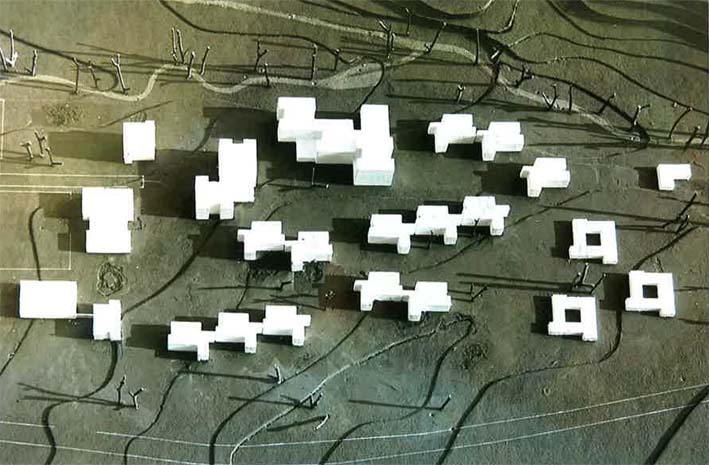

Der Bau der Staatlichen Gehörlosenschule

Oben das Modell der Gehörlosenschule im Bebauungsplan. (GA - ST 2 -

294) .

Unten ein Foto während der Bauzeit im Juli 1970. Der anfängliche

Entwurf scheint sich durchgesetzt zu haben.

Foto Fridolin Hensler VII - 50 - 1970 (O15)

Im Rahmen der Bauplanung standen verschiedene Modelle zur Debatte wie

hier beide Fotos (GA - ST2 - 294)

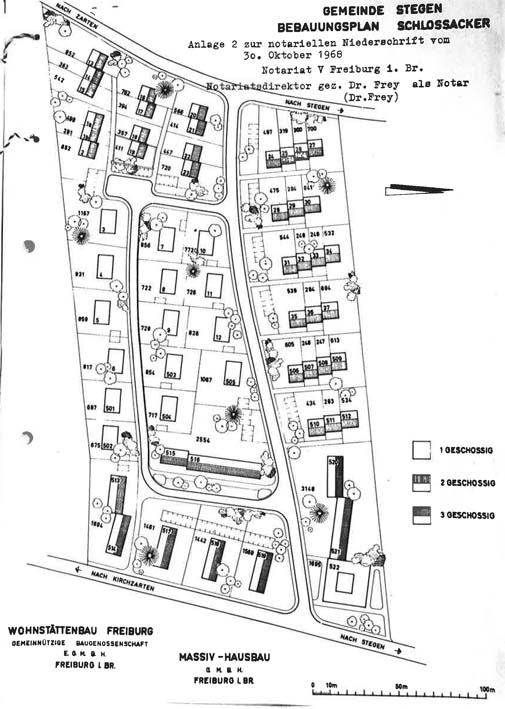

Lageplan der Baugrundstücke Weilerstraße und Ringstraße

Die Bauplätze der Wohnstättenbau und der Massivhausbau sind mit Nummern

der Bauträger bezeichnet. Die Straßennamen und die einzelnen

Hausnummern wurden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.

Auf dem unten als Foto des Originals in A 4 vorliegenden Lageplan ist

ein Grundstück mit der Ziffer 19 mit grünem Rahmen gekennzeichnet.

Dieses Baugrundstück ist im Grundbuchamt Stegen als Flurstück Nr.162

eingetragen. Die Grundstückgröße ist ebenfalls im Lageplan mit 411 qm

vermerkt.

Das darauf errichtete Wohngebäude als halbes Doppelhaus wurde im

Oktober 1970 von Familie Fridolin Hensler bezogen und ist heute das

Gebäude Ringstraße 17.

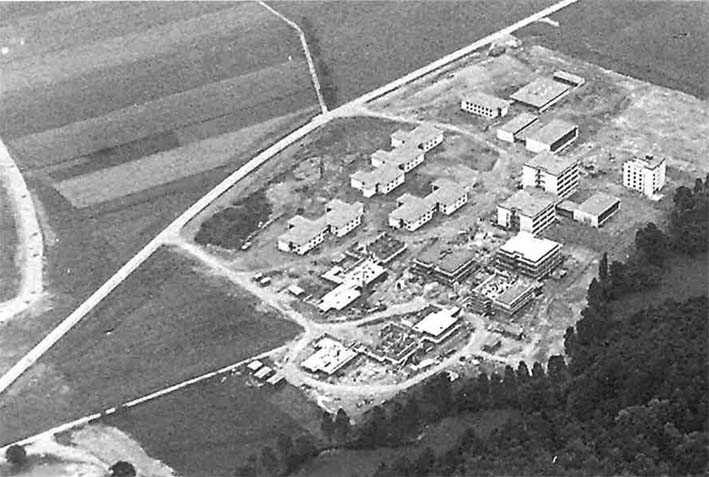

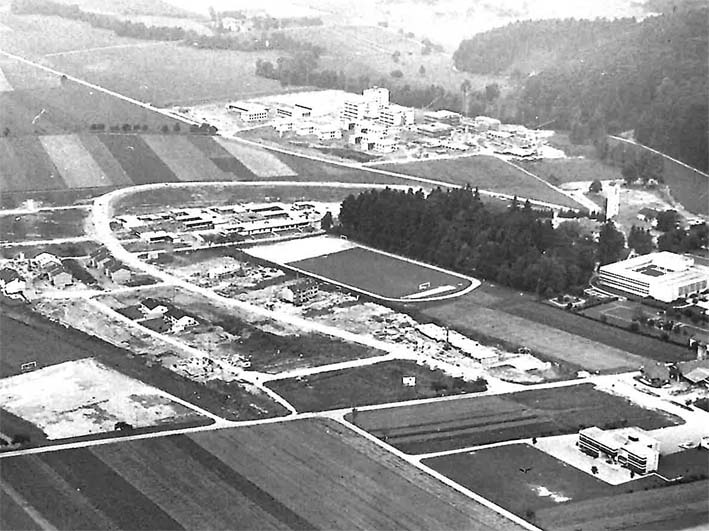

Großbaustelle Gehörlosenschule 1969/70

Der staatlich geförderte Neubau einer Gehörlosenschule hat die

Erschließung von Bauland und die bauliche Entwicklung in Stegen sehr

beschleunigt. Sowohl die traditionsreiche Gehörlosenschule in Waldshut

als auch die 1961 entstandene Schwerhörigenschule in Waldkirch waren

als Provisorien gedacht und in äußerst schwierigen Gebäulichkeiten

untergebracht. Die Zusammenlegung beider Schulen in Stegen war seit

längerer Zeit gefordert und geplant. Die Probleme der langwierigen

Raumplanung für eine moderne Schule mit Internat sollen hier nicht

ausgeführt werden. Als die Bauplatzfrage und die Planung abgeschlossen

war, wurde im Herbst 1968 mit den Erdarbeiten begonnen.

|

Das vorliegende Foto wurde von der Zartener Straße bei Oberleien her,

mit Blick in Richtung Wittental auf das Gelände des heutigen

Bildungszentrums aufgenommen.

Am 30. Oktober 1968.(Foto als Dia F.

Hensler) |

Im folgenden Jahr gingen die Erschließung und die Bauarbeiten zügig

voran. Das Großprojekt war in 3 Bauabschnitten geplant. Mit dem ersten

Bauabschnitt wurde neben zwei Schulgebäuden auch mehrere der

zweigeschossigen Internatshäuser‚ die Verwaltung, die Küche und die

Sporthalle mit Schwimmbad und ein Personalhochhaus fertiggestellt. Zum

Richtfest am 3. Oktober 1969 waren nicht nur die Bauhandwerker mit den

Bauherren vom Kultusministerium und dem Staatl. Hochbauamt, sondern

auch Schüler mit ihren Lehrern aus Waldshut und Waldkirch angereist.

Ein Jahr später konnte am 1. Oktober 1970 der Unterricht in der Staatl.

Schwerhörigen- und Gehörlosenschule in Stegen aufgenommen werden. Für

die Lehrkräfte war seinerzeit in Stegen kein Wohnraum verfügbar. Sie

suchten im Umland eine Wohnung oder entschlossen sich zum Bau eines

Hauses im Angebot der Wohnbaugesellschaften‚ die in Stegen tätig waren

oder in den Nachbarorten wie beispielsweise in Eschbach oder Ibental.

Einige Lehrkräfte blieben in Freiburg oder siedelten sich dort an. Um

1970 war landesweit überall rege Bautätigkeit. Der Bau der

Gehörlosenschule wurde aber staatlicherseits mit höchster Dringlichkeit

vorangetrieben. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit der

nötigen Infrastruktur wurde auf 1. Oktober 1970 bestimmt und die

Umzugsvorbereitungen der Gehörlosenschule in Waldshut und der

Schwerhörigenschule in Waldkirch liefen im Sommer 1970 auf vollen

Touren.

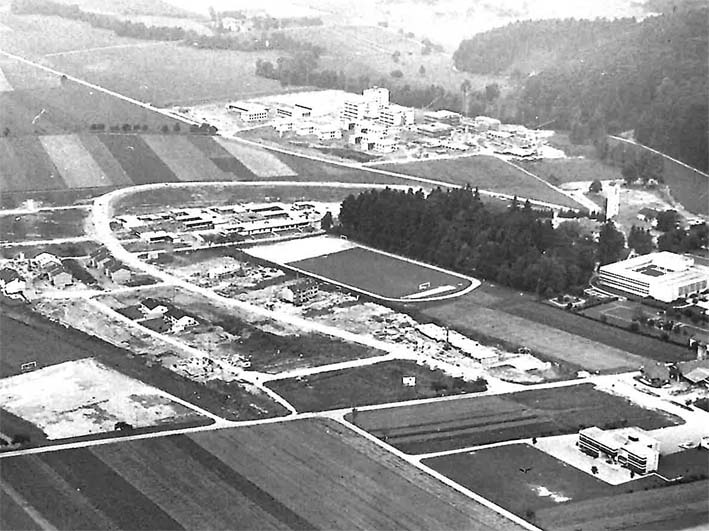

Die unten stehende Luftaufnahme wurde im Juli 1970 von Fridolin Hensler

als Dia aufgenommen und befindet sich jetzt im Gemeindearchiv in Stegen.

Die weiteren noch fälligen Bauarbeiten für den 2. Bauabschnitt mit

einem Schulhaus und mehreren Internatsgebäuden und danach der Bau der

drei Bungalows für den Kindergarten nahmen bis zur Fertigstellung 3

Jahre in Anspruch. Erst danach konnten großflächige Außenanlagen

gestaltet werden, die das Gelände des heutigen Bildungs- und

Beratungszentrums als Parkanlage erscheinen lassen.

Das Gewann, während der Bebauung um 1968 als „Schloßacker“ bezeichnet,

ist auf dem obigen Foto des Lageplans der Gemeinde Stegen von 1890 als

„Hausacker und Hausgärten“ eingetragen. Heute ist es das Gebiet der

Weilerstraße und Ringstraße. In diesem Gebiet waren seinerzeit keine

festen Wege vorhanden wie auf obigem Foto des Lageplans zu sehen ist.

(Foto F. Hensler im Vermessungsamt)

Das unten stehende Foto zeigt den Plan für die Erschließung des

Geländes mit Straßen und Fußwegen in den Neubaugebieten‚ auch im Gewann

Großacker und Jägerandreas. Dieser Lageplan um 1969 ist im

Gemeindearchiv Stegen (GA - ST 2 - 294).

Erschließung und Erdarbeiten in der Ringstraße

Im zeitigen Frühjahr 1969 wurden in Stegen umfangreiche Erschließungs-

und Erdarbeiten im Gebiet der Ringstraße durchgeführt. Das Vorliegende

Foto von Fridolin Hensler entstand im Frühjahr 1969 vom Baugrundstück

des Hauses Ringstr. 17 in Richtung Ringstraße und Rechtenbach. Die

Hänge im Rechtenbachtal sind noch schneebedeckt.

Auf dem Rohbau des Hauses Ringstr. 13 ist bereits das Dach gedeckt.

Über dem abgestellten Pkw ist das Gebäude der Volksschule Stegen

erkennbar.

Am linken Bildrand ist ein aus abgehobenem Humus errichteter Wall zu

sehen, der zwischen der Hausreihe Weilerstraße 16 und Ringstraße 17

aufgeschichtet war und später für die Gartenanlagen der umliegenden

Häuser nach der Planierung des Geländes Verwendung fand.

Dieser Erdwall und das umliegende Baugelände wurde dann zum beliebten

Abenteuerspielplatz der Kinder nach dem Einzug der ersten Familien in

der Ringstraße. Dort waren schon 1969 die ersten Bewohner mit Kindern

eingezogen.

Baugebiet Schloßacker 1968

Das Gewann Schloßacker zwischen der heutigen Kirchzartener Straße und

der Zartener Straße ist auf dem Lageplan des Vermessungsamtes im Atlas

der Gemeinde Stegen 1890 mit Lgb. Nr. 40 ein großflächiges Areal, das

nicht parzelliert ist. Es ist als ebenes herrschaftliches Gelände mit

guter Bodenbeschaffenheit für landwirtschaftliche Bewirtschaftung

bestens geeignet und wurde seit langer Zeit als Ackerland genutzt.

Der Grundstückverkauf an die Wohnbaugesellschaften erfolgte am 17. Dez.

1964. Dabei wird als Verkäufer Herr Alfred Graf von Kageneck,

Gutsbesitzer in Munzingen genannt. Die besitzrechtlichen Verhältnisse

der Familie von K. sind mir nicht bekannt. In Stegen wurde Gertrud

Gräfin von K. als Besitzerin betrachtet. Nach diesem Grundstücksverkauf

von (6 ha 23 a 85 qm) der Grafenfamilie an die Wohngesellschaften

Massiv-Hausbau und Wohnstättenbau lag das Gelände einige Zeit brach.

Das Baugelände wurde nun im Grundbuch mit Lgb. Nr. 40/3 bezeichnet.

Auf dem vorliegenden Foto, das am 30. Oktober 1968 entstand mit Blick

von der Kirchzartener Straße auf das Gebiet der Ringstraße haben die

Maurerarbeiten neben einem dort aufgestellten Zementsilo am

Bungalowneubau Haus Ringstr. Nr.13 (Müller) bereits begonnen. Das

übrige Gelände ist noch Brachland.

Der Fortschritt der Bebauung war vom Verkauf der parzellierten

Bauplätze und deren neuen Besitzern abhängig. Das Baugrundstück des

Hauses Ringstraße 17 wurde im Oktober 1968 erworben. Im Oktober 1970

war das Haus verputzt und bezugsfertig. Gehwege, Garagen und Parkplätze

wurden nachträglich fertiggestellt. Die Außenanlagen wurden von den

jeweiligen Eigentümern gestaltet.

|

|

Neubaugebiet Schloßacker - Großacker im Juli 1970

(Luftbild Fridolin Hensler Dia 60/02 d im Gemeindearchiv) |

Luftaufnahme vom Gebiet Weilerstraße und

Ringstraße 1970

(Dia 60/02 d im Gemeindearchiv)

|

|

| Weilerstraße - Ringstraße 1970 (Luftbild F. Hensler VII - 50 -1970 (016) |

Im Juli 1970 entstand das vorliegende obige Foto. In der Weilerstraße

sind mehrere Gebäude im Rohbau sichtbar. In der Ringstraße sind mehrere

Gebäude bereits bezogen oder bezugsfertig.

In der Gehörlosenschule sind fertige Schulgebäude, Internatsbauten‚ die

Verwaltung mit Küchengebäude, die Turn- und Schwimmhalle und das

Personalhochhaus bezugsbereit. Im Vordergrund das noch unbebaute

Gelände neben der Volksschule, auf dem später das Rathaus, das

Ökonomische Zentrum und die Mehrzweckhalle der Gemeinde zu stehen kam.

Das Gelände der späteren Friedhoferweiterung ist noch

landwirtschaftlich genutzt. Zwei Bungalowbauten in der Ringstraße

zeigen bereits eine fertige Gartenanlage. Auf dem gemeindeeigenen

Sportplatz sind die Torpfosten für Fußballspiel zu erkennen.

Großbaustelle Stegen 1970 aus Richtung Wittental (Foto Fridolin Hensler

VII — 50 — 1970 (018)

Auf dem Luftbild vom Juli 1970 ist das ausgedehnte geplante und bereits

erschlossene Baugebiet in Stegen abgebildet. Am oberen Bildrand sind

die noch unbebauten kleinparzellierten Flurstücke erkennbar, die

weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden.

An der Zartener Straße zwischen Stegen und Unterbirken ist der

gemeindeeigene Sportplatz noch ohne vereinseigene Bauten, die in den

folgenden Jahren dazu kamen, dann aber bald einer späteren Bebauung mit

der Schauinslandstraße weichen mußten.

Vom ersten Bauabschnitt der Gehörlosenschule sind die zweigeschossigen

Internatsbauten zu sehen, die bereits fertiggestellt und dann im

Oktober 1970 bezogen wurden. Auch eine größere Zahl von Bungalowbauten

der IG Teppichbau sind schon errichtet. Außer Volksschule mit Turnhalle

gibt es im Gebiet des heutigen Gemeindezentrums noch keine anderen

Bauten.

Baugebiet Stegen 1971

Das Jahr 1971 war vermutlich das Jahr mit der stärksten Bautätigkeit

und zugleich verbunden mit dem Zuzug vieler Neubürger in Stegen. Auf

dem Luftbild vom Sommer 1971 sind bereits bewohnte Häuser in der

Ringstraße mit fertigen Außenanlagen erkennbar. Die beiden

viergeschossigen Hochhäuser im Großacker sind im Rohbau.

Die Doppelhausbauten in der Jägerstraße und die Reihenhäuser in der

Andreasstraße sind im Rohbau fertig und bereits mit Ziegeln gedeckt.

Das Baugelände für das neue Rathaus ist noch völlig unberührt. Der

Gemeindesportplatz mit Hartplatz und Rasenplatz ist in Betrieb

genommen. Die Bungalowbauten der IG Teppichbau sind größtenteils

vollendet.

Im Großacker ist eine große Fläche noch ohne erkennbare Baumaßnahmen.

Auch das Gelände des Vereins für badische Taubstumme ist noch

unberührt.

Luftbild Fridolin Hensler VII — 61 — 1971 (O31) im Gemeindearchiv

Siedlungsbild der Ortsdurchfahrt in Stegen

In den Baugebieten Großacker und Schloßacker ergab die rege

Bautätigkeit in den Jahren 1969 - 1974 ein völlig neues Siedlungsbild

neben den bestehenden bäuerlichen Gehöften entlang der Durchgangsstraße

in früherer Zeit.

Das unten befindliche Luftbild im Sommer 1974 (von F. Hensler C 04 —

1974 (03 6) zeigt den Häuserbestand an der Ortsdurchfahrt in Stegen.

Zwischen Gasthaus Hirschen und Reichlehof sind während der anderweitig

stürmischen Bauentwicklung in der Zeit von 1950 bis 1974 nur wenige

Neubauten als Einfamilienhäuser parallel zur Ortsdurchfahrt entstanden.

In den nachfolgenden Jahren hat sich auch in diesem Bereich die

Bebauung weiter verdichtet und den früheren bäuerlichen Dorfcharakter

Stegens mit dem Bau eines Kreisverkehrs an der Einmündung der

Kirchzartener Straße endgültig verschwinden lassen.

|

|

| Renault-Werkstatt, altes Schulhaus und Reichlehof Foto F. Hensler C- O6

— 1974 — (O17) |

Durchgangsstraße in Stegen 1974

Josefenhof, Thomashof, Grundhansenhof Foto F. Hensler C — 06 — 1974

(O15) |

Von der Taubstummenanstalt zur Gehörlosenschule

Die Bezeichnung taubstumm ist nicht genau zu definieren. Von Geburt an

taube Menschen, die auf Grund des fehlenden Gehörs die Sprache ihrer

Umgebung nicht sprechen lernten oder Schwerhörige, die nur geringe

Sprachkompetenz aufwiesen wie auch Menschen, die wegen geistiger

Behinderung sich nur ungenügend sprachlich äußern konnten, wurden in

früherer Zeit als „Taubstumme“ bezeichnet. Die sprachliche Behinderung

wurde als Intelligenzmangel angesehen. Taubstumme wurden lange Zeit als

bildungsunfähig betrachtet und blieben gesellschaftlich isoliert.

Die Erkenntnis, daß taube Menschen bildungsfähig sind und über

Gebärden, Bilder und Schrift und spezielle Schulung auch mit speziellem

Unterricht in Verbindung mit Mundablesen zur Lautsprache geführt werden

können, hatte sich an Einzelbeispielen im 18. Jahrhundert erwiesen.

Mit der allgemeinen Schulpflicht wurde auch die schulische Betreuung

taubstummer Kinder in die Wege geleitet. Im Großherzogtum Baden wurde

1826 in Pforzheim in Verbindung mit einem Arbeitshaus ein erste

schulische Einrichtung geschaffen, die dann 1865 nach Meersburg verlegt

wurde und die Bezeichnung „Taubstummenanstalt“ erhielt. Dort konnten

bis 1937 taube und stark hörgeschädigte Kinder als Internatsschüler in

Meersburg eine auf Schrift und Mundablesen aufgebaute Lautsprache und

Schulbildung erhalten, die sie zum Erlernen und Ausübung einfacher

Berufe befähigte.

Schuhmacher, Korbmacher und Schneider waren bei vorhandener Taubheit

für die Buben ein Berufsziel. Mädchen hatten vor allem als Näherinnen

und in der Hauswirtschaft eine Möglichkeit für ihren Lebensunterhalt.

Viele Taubstumme verdienten auch als Knecht oder Magd ihren

Lebensunterhalt in landwirtschaftlichen Familienbetrieben, als die

Landwirtschaft noch die allgemeine Lebensgrundlage bildete.

Die frühere Taubstummenanstalt in Meersburg, aus der viele

lebenstüchtige Menschen hervorgingen, wurde 1937 aus politischen

Gründen der Rassenideologie im Nationalsozialismus geschlossen. In

einem Klostergebäude in Gengenbach konnte 1939 dann eine neue „Anstalt“

für die hörgeschädigten Schüler eröffnet werden, als der 2. Weltkrieg

schon seine Schatten vorauswarf und dann auch kaum mehr Möglichkeit

einer geordneten Schulbildung ließ. Kriegsbedingt erfolgte in

Gengenbach die endgültige Schließung schon im Frühjahr 1944. Nach

Kriegsende 1945 beanspruchte das neue entstandene Land Baden die

Gebäulichkeiten des früheren Klostergebäudes in Gengenbach für die

Ausbildung von Lehrerinnen.

Ehemalige Taubstummenlehrer in Verbindung mit Eltern von

hörgeschädigten Schulkindern in Südbaden drängten auf eine geeignete

Möglichkeit der Schulbildung. In Nordbaden war in Heidelberg die

dortige Taubstummenanstalt nach dem 2. Weltkrieg als „Gehörlosenschule“

geöffnet worden. Für Hörgeschädigte, aber nicht mehrfach Behinderte

wurde 1948 nun statt der ungenauen und negativ belasteten Bezeichnung

„Taubstummenanstalt“ die im Schloß Hohenlupfen in Stühlingen

eingerichtete Schule entsprechend als „Staatliche Gehörlosenschule“

bezeichnet. Die räumlichen Verhältnisse und die Einrichtung des

Schlosses als Internatsschule waren jedoch denkbar bescheiden und

anspruchslos.

Nicht nur das Mobiliar, auch die Verpflegung war zu jener Zeit der

Lebensmittelbewirtschaftung sehr dürftig. Der angrenzende Garten wurde

deshalb für die Schule durch den Hausmeister unter Mithilfe der Schüler

intensiv für Gemüseanbau genutzt. Mit nur wenigen Schülern hatte 1948

in Stühlingen zuerst der Unterricht begonnen. Rasch wuchs die

Schülerzahl. Viele Kinder waren überaltert und konnten als Folge des

Krieges erst im Alter von 10 Jahren oder noch älter eingeschult werden.

Das Schloßgebäude wurde aber bald aus bautechnischer Vorsicht auf 65

Schüler begrenzt. Deshalb mußten zu jener Zeit zahlreiche Schüler aus

Südbaden die Gehörlosenschule in Heidelberg besuchen.

Die Schüler der Gehörlosenschule Stühlingen konnten nur während der

Schulferien zu ihren Familien fahren. Unterrichtszeit war Montag bis

Samstag. Die außerschulische Betreuung im Internat an den Wochenenden

war teilweise auch eine Aufgabe der Lehrer. Eine öffentliche

Verkehrsanbindung gab es nur mit der Eisenbahn mit dem Bahnhof in

Stühlingen, der etwa 2 km entfernt mit einem Höhenunterschied von 100 m

zu erreichen war. Öffentlicher Personenverkehr zum Schloß Hohenlupfen

war nicht vorhanden. Niemand von der Lehrerschaft oder vom Personal

hatte ein Motorfahrzeug. Die Lehrer wohnten im Schloß getrennt von

ihrer Familie, weil es in Stühlingen keine freien Wohnungen gab.

Im Jahr 1951 wurde in der Gehörlosenschule in Stühlingen das 125

jährige Jubiläum der Taubstummenbildung gefeiert und zu diesem Anlaß

eine Festschrift als „Denkschrift“ zusammengestellt. Darin wurde

rückblickend auf die fruchtbare Arbeit der Vergangenheit hingewiesen,

aber auch eine düstere Perspektive für die Zukunft gezeichnet.

Erklärtes Ziel der künftigen schulischen Bildung war der Neubau einer

Schule, nach Möglichkeit zentral gelegen, im Raum Freiburg. Direktor

Wilhelm Eck äußerte sich 1951 in der Festschrift wie folgt:

„Ein geeignetes Gebäude, wie es Herr Staatspräsident und

Unterrichtsminister Wohleb in dankenswerter Weise in Aussicht gestellt

hat, ist eine dringende Notwendigkeit. Das Ziel lag aber noch in weiter

Ferne und nach dem Zusammenschluß der Länder zum neuen Land

„Baden-Württemberg“ 1953 brauchte es viel Zeit, um die schulischen

Bedürfnisse der Hörgeschädigten ins politische Bewußtsein zu bringen.

Die Gehörlosenschule in Stühlingen war als Provisorium gedacht, aber

der Neubau einer Schule war noch 1955 aussichtslos. Eine Verbesserung

bot sich, als die Landespolizeischule von Waldshut nach Freiburg

umziehen konnte und dadurch in Waldshut das verlassene Gebäude, zuerst

als Fabrikgebäude, dann als Polizeikaserne und Wehrbezirkskommando

genutzt, frei geworden war. Das Staatliche Hochbauamt wurde beauftragt

mit dem Umbau zu einem tauglichen Schulgebäude.

Doch Staatliche Finanzmittel waren knapp und die Planung zögerlich.

Durch Lobbyarbeit von Lehrern und Eltern hörgeschädigter Kinder konnte

die Verlegung der Gehörlosenschule von Stühlingen nach Waldshut

schließlich doch bewirkt werden. Im Herbst 1955 war der Umzug der

Gehörlosenschule von Stühlingen nach Waldshut. Das eigentliche Ziel

aber war der Neubau einer Schule im Raum Freiburg.

Die früheren Taubstummenanstalten waren als reine Internatsschulen

bestimmt. Die verkehrsmäßige Anbindung der Gehörlosenschule Waldshut

ermöglichte nun auch den Schulbesuch einiger externer Schüler. Die

räumlichen Verhältnisse waren nun zwar besser, aber doch noch sehr

beschränkt. In der schulischen Arbeit bekam die Entwicklung und

Einführung von Hörgeräten mit der Audiometrie zunehmend mehr an

Bedeutung. In der Gehörlosenschule Stühlingen hatte es noch keine

Hörgeräte gegeben. Im neuen Bundesland Baden-Württemberg wurde im

Bildungswesen nach neuen Wegen gesucht und in vielen Gemeinden

Schulhäuser neu gebaut. In Stegen wurde eine neue Volksschule 1966

fertig gestellt. Auch für das Kolleg St.Sebastian war schon ein

großzügiger Schulbau entstanden bevor der Standort einer neuen

Gehörlosen- und Schwerhörigenschule in Stegen festgelegt war.

Mit dem Beginn der Bauarbeiten 1969 für die Gehörlosenschule in Stegen

wurde das Gebiet zwischen Zarten und Stegen zu einem riesigen Bauhof.

Die Erschließung und Bebauung in kurzer Zeit war nur möglich, weil das

großflächige Gelände aus vormals grundherrschaftlichem Besitz der

Familie von Kageneck in den Besitz von verschiedenen Baugesellschaften

gekommen war. Kommunale Raumplanung blieb dabei allerdings auf der

Strecke. Die nachträgliche Gestaltung des Ortskerns der heutigen

Gemeinde Stegen wurde dadurch wesentlich erschwert.

Von der Gehörlosenschule zum Bildungs- und Beratungszentrum

Schwerhörigen- und Gehörlosenschule in Stegen nach Fertigstellung des

3. Bauabschnitts

mit den Schulkindergärten im Sommer 1974

(Foto

Fridolin Hensler VII — 20 — 1974 Nr. 03)

Als Standort der geplanten

neuen Gehörlosenschule in Stegen war das Gebiet westlich der 1959 neu

erbauten katholischen Pfarrkirche an der früheren Villinger Straße in

Richtung Ebnet durch die Schulbehörde und das Staatliche Hochbauamt

ausgemittelt worden. Die Fertigstellung der Gehörlosen- und

Schwerhörigenschule in Verbindung mit einem Kindergarten für

hörgeschädigte vorschulpflichtige Kinder war in 3 Bauabschnitten

geplant.

Das Richtfest für den ersten Bauabschnitt war am 3. Oktober 1969, zu

dem auch die gehörlosen Schüler aus Waldshut mit Omnibus angereist

waren. Am 1. Oktober 1970 wurde der Unterricht in der Staatlichen

Gehörlosenschule in Stegen aufgenommen. Aus der Schwerhörigenschule in

Waldkirch waren gleichzeitig auch einige Klassen nach Stegen umgezogen.

Die restlichen Klassen der Schwerhörigenschule aus Waldkirch kamen mit

der Vollendung des 2. Bauabschnittes nach Stegen. Die Schulkindergärten

wurden als Bungalows 1973 gebaut. Die Gesamtkosten für den Neubau in

Stegen waren etwa 35 Millionen DM.

Neben den Schulgebäuden waren für die Internatsschüler zweigeschossige

Wohnhäuser mit Gruppenräumen für jeweils bis 16 Schüler gebaut worden.

Neben der Verwaltung war eine Großküche für die Versorgung mit

Mittagessen, das in die Gruppenräume geliefert wurde. Neben einer

Turnhalle und einem Schwimmbad mit Hebeboden darunter. Daneben entstand

auch ein Personalhochhaus‚ an dem sich westwärts der Sportplatz

anschließt.

Die Fortschritte der modernen Medizin unter Verwendung des

Cochlea-Implantats, die Entwicklung der modernen Audiologie und die

Früherfassung und Frühbetreuung hörgeschädigter Kleinkinder hat die

Zahl der früher als „Taubsturnme“ bezeichneten Personen reduziert. Nur

noch mehrfach Behinderte haben dieses Erscheinungsbild.

Die weiter ausgebaute Betreuung hörgeschädigter Schüler führte dann

auch in Stegen zur Einrichtung einer Realschule und einer

Gymnasialabteilung. Die verbesserte Verkehrsanbindung im Großraum

Freiburg führte zu einem zunehmend größeren Anteil externer Schüler.

Der Schulunterricht ist auf die Wochentag Montag bis Freitag verteilt.

Am Freitagnachmittag fahren die meisten Internatsschüler über das

Wochenende nach Hause zu ihren Familien. Entsprechende spezielle

Omnibusverbindungen wurden zu diesem Zweck eingerichtet.

In neuester Zeit werden versuchsweise hörbehinderte Schüler in ihren

Heimatorten in den allgemeinen Schulen unterrichtet mit zusätzlicher

ambulanter Unterstützung von geschulten Lehrkräften. Als Mittelpunkt

dieser neuen Betreuung ist das „Bildungs- und Beratungszentrum für

Hörgeschädigte“ in Stegen heute die Schaltstelle, auch für die

Frühbetreuung und Miteinbeziehung der Elternschaft.

1952 war ich als junger Lehrer an die Staatl. Gehörlosenschule in

Stühlingen gekommen. Nach dem Umzug nach Waldshut 1955 war ich dort bis

zu Verlegung dieser Schule nach Stegen. In Stegen war ich von 1970 bis

1988 als Lehrer in der Abteilung der Gehörlosenschule tätig.

Fridolin Hensler, Kirchzarten

Großacker wird Bauland

Bei der staatlichen Vermessung 1890 war der Großacker mit seiner

gesamten Fläche unter Flurstück Nr. 33 im gräflich Kageneck´schen

Besitz. Ein Teil davon war dann in den Besitz der „Familienheim

Baugenossenschaft“ gekommen, bevor es 1968 um die Aufstellung eines

Bebauungsplanes ging. Um einen Bebauungsplan aufstellen und davon

einzelne Grundstücke als Bauplätze ausweisen zu können, wurde der

Besitz von Frau Gräfin Gertrud von Kageneck und derjenige der

Familienheim Baugenossenschaft zu einer „Gesellschaft des bürgerlichen

Rechts“ vereinigt.

Nach Erstellung des Bebauungsplanes und nach Vermessung der einzelnen

Baugrundstücke, die an die verschiedenen Bauträger gingen, wurde die

zuvor gegründete „Gesellschaft des bürgerlichen Rechts wieder

aufgelöst.

Als Bauträger wurden beim Abschluß dieses Vertragswerkes am 1. Oktober

1968 auf dem Notariat in Freiburg genannt:

1. Frau Getrud Gräfin von Kageneck geb. Lishy, Witwe des Gutsbesitzers

Heinrich Graf von Kageneck in Stegen.

2. Das Land Baden-Württemberg durch das Staatl. Liegenschaftsamt in

Freiburg mit einer Fläche von 55,14 ar

3. Der Verein für badische Taubstumme, vertreten durch Armin Löwe aus

Heidelberg mit einer Fläche von 35, 41 ar

4. Die „Familienheimn gemeinnützige Baugenossenschaft in Freiburg in

Vertretung durch zwei Herren mit einer Fläche von 270, 06 ar

5. Die Interessengemeinschaft Teppichbau vertreten durch Heinz Köllsch

und Arnulf Ochsner mit einer Fläche von 136, 81 ar (Flächenbeitrag

eingeschlossen).

Obiger Vertrag ist im Gemeindearchiv Stegen unter „Grundbuch-Band 2

Heft 10a zu finden.

Stegen am 2. August 2013 Luftbild Fridolin Hensler Nr. 78

IG Teppichbau als Bauträger

In einem Bekanntenkreis von Architekten war um 1965 bei der Suche nach

privaten Bauplätzen im Umland ohne festgelegte Ortsbestimmung gesucht

worden. Dabei ergab sich in Stegen eine günstige Möglichkeit durch die

Gründung einer Interessengemeinschaft als „Gesellschaft des

bürgerlichen Rechts“ für Grundstückserwerb aus dem gräflich

Kageneck'schen Besitz.

Aus diesem Besitz hatte auch das Land Baden-Württemberg bereits

Bauerwartungsland im Gewann Stockacker gekauft für den Neubau einer

Staatlichen Gehörlosen- und Schwerhörigenschule, da die bestehenden

Einrichtungen in ungenügenden Gebäulichkeiten in Waldshut und Waldkirch

untergebracht waren und nach Stegen verlegt werden sollten.

Eine Personengruppe, Ehepaare und Einzelpersonen, vor allem Architekten

unter der Bezeichnung „IG Teppichbau“ war am Kauf von Grundstücken

interessiert, mit erklärter Absicht, eingeschossige Flachdachbauten in

einer unabhängigen, zusammenhängenden Bebauung mit gemeinschaftlicher

Heizfernleitung zu errichten. Auch für die Gehörlosenschule wurde eine

Heizfernleitung geplant, wo durch die weit auseinander liegenden

Gebäude wegen vemachlässigter Isolierung große Energieverluste

auftraten. Als Vertreter bei den juristischen und notariellen

Verhandlungen und Verträgen waren die Herren Heinz Köllsch und Arnulf

Öchsner beteiligt.

Für die Bauten der IG Teppichbau war eine gesonderte Heizfernleitung

mit Ölheizung geplant, die mit Betriebszugehör Gemeinschaftseigentum

war. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde diese Heizung dann auf Gas

umgestellt.

Die IG Teppichbau war nach dem ersten Bebauungsmodell im westlichen

Teil des Großackers geplant, wo heute die beiden Hochhäuser der

Baugenossenschaft „Familienheim“ stehen. Eine früher in jenem Bereich

geplante Straßenführung als Ortsumleitung in Richtung St.Peter führte

dann zu einer Verlegung der heute bestehenden Flachbauten zum

Schloßpark.

Die einstöckigen Flachbauten erlaubten eine individuelle

Raumaufteilung, die bei den Bauten der Wohnbaugenossenschaften sehr

eingeschränkt war. Die Bauten der IG Teppichbau wurden zügig in den

Jahren 1970 - 1972 errichtet und trugen in Verbindung mit den Schülern

und dem Personal der Gehörlosenschule zu einer rasch über 1000

steigenden Einwohnerzahl in Stegen bei. Die Bewohner der

Teppichsiedlung hatten aber ihren Arbeitsplatz und die soziale Bindung

fast ausnahmslos in Freiburg.