Die

letzten Herren der Wilden Schneeburg und ihre Sippe

Eine heimatgeschichtliche kritische Studie

von

Prof. Dr. h.c. Fritz Geiges

in: Schau-ins-Land 1923, Seite 17-42

In seiner zweibändigen Geschichte der Stadt Freiburg i.Br. widmet Jos.

Bader dem Geschlecht der „Schnewelin“ einen besonderen, sieben Seiten

umfassenden Abschnitt. Nach wenigen einleitenden Worten über die alten

Freiburger Geschlechter im allgemeinen und die als Typ derselben

charakterisierten Snewelin im besonderen, berührt er in Kürze deren

Besitzverhältnisse, nennt die Namen der vermeintlichen Verzweigungen

des weitausgebreiteten Geschlechts – Angaben die nicht ganz

übereinstimmen mit den in vorangegangenen Kapiteln geborenen – und

gedenkt sodann mit eigenen Hinweisen der Verdienste, die sie sich um

ihre Vaterstadt erworben, nachdrücklich aber auch ihres übermütigen,

gewalttätigen, zügellosen Treibens, was er in dem Urteil zusammenfaßt,

daß sie die „bösesten Buben“ des ganzen Breisgauer Adels geliefert.

Gleichsam als anschauliche Illustration zu diesem Diktum wendet er sich

dann einer Schilderung der am Hochfarren hinter Oberried gelegenen sog.

wilden Schneeburg und ihrer Besitzer aus dem „Kolmannischen Zweig der

Familie“ zu, die den Hauptinhalt des Kapitels umfaßt.

Die Darstellung ist in der Hauptsache offenkundig ausschließlich aus

Dokumenten geschöpft, die bereits durch H.Schreiber in dessen 1828

erschienenen Freiburger Urkundenbuch veröffentlicht wurden. Was dieser

uns auf Grund derselben in seiner drei Jahrzehnte später

herausgegebenen Stadtgeschichte in Kürze berichtet, entspricht nicht

ganz dem urkundlichen Bilde. Das muß aber auch von dessen Wiedergabe

durch Bader gesagt werden: diese ist nicht nur von verschiedenen

unzutreffenden angaben durchsetzt, sondern vor allem auch nicht völlig

objektiv. Die Tendenz, das den Snewelin ausgestellte abfällige

Leumundszeugnis durch möglichst drastisches Beispiel zu belegen, ist

unverkennbar, sowohl in der Art, wie einzelne Lücken aus der Phantasie

ergänzt sind, als auch in der Verschweigung oder wenigstens

Abschwächung bedeutsamer Bekundungen.

Das ausgebreitete Sündenregister beginnt mit der Mitteilung, daß schon

1302, nachdem die wilde Schneeburg nicht lange zuvor in den Besitz des

Kolmannischen Zweiges der Familie übergegangen, zwei Bürger von

Offenburg und Gengenbach abgefangen und auf der Feste eingekerkert

worden waren. Ob diese damals tatsächlich schon im Besitz der Kolmann

war, steht dahin. Die Urfede, welche beide Städte am 28. April

gedachten Jahres für sich und die Ihren dem die Freilassung der

Gefangenen vermittelnden Freiburg ausstellten, läßt das nicht

erkennen, und ein anderes Dokument über den Vorgang existiert nicht.

Die Vermittlung der Stadt läßt aber auch nicht gerade auf ein

feindseliges Verhältnis derselben zu den ungenannten Tätern schließen,

und da wir andererseits später erfahren, daß die Edelknechte Heinrich

(Henzi) und Wilhelm Kolman seit den Tagen, da sie offenbar in noch

jugendlichem Alter die Burg erwarben, in steter Fehde mit ihrer

Vaterstadt und deren Bundesgenossen lagen, so wird man sich füglich

fragen dürfen, ob die Gewalttat tatsächlich auf das Konto des

Brüderpaares zu buchen ist und nicht vielmehr auf dasjenige der

Vorbesitzer der Burg. Das gelangt übrigens in dem Abschnitt, der von

den Fehden und Kriegen der Stadt handelt, unmittelbar auch in den

Ausführungen Bades zum Ausdruck.

Über die Ursache der andauernde Spenne werden wir nicht unterrichtet.

Solche Dinge waren damals an der Tagesordnung. In einer verwilderten

Zeit, da man allseits leicht geneigt war, die Durchsetzung wirklich

oder vermeintlich berechtigte Ansprüche kurzerhand der eigenen

bewehrten Faust anzuvertrauen, war an Anlass zu gegenseitiger Gewalttat

kein Mangel, und die Städter stunden darin nicht zurück.

Die durch eine unterm 20. Dezember 1312 vollzogene Seelgerettstiftung

ausgeglichen Schädigung, welche das Freiburger Heiliggeistspital zu

Neuershausen durch Wilhelm Kolman erfuhr, war jedenfalls nur eine

minder belangreiche Episode im Verlauf der andauernden Händel, die

schließlich allerdings ernst genug gewesen sein mögen und das

Brüderpaar offenbar nicht auf sich allein gestellt ließen, da sonst die

Stadt sich kaum veranlasst gesehen hätte, eine Reihe hoher Herren als

Bundesgenossen zu werben. Im Verlaufe dieser Händel war Heinrich, der

anscheinend Ältere, in die Gewalt der Bürger gefallen, woraus ihn sein

Bruder dadurch befreite, dass er seinerseits „Walthers son von

Bvochein“ sowie „Liebekinden den juden“ wegfing. Daß es gerade

Freiburger Kaufleute waren, wie Bader meint, der auch dem Vater Walter

statt des nicht mit Namen bezeichneten Sohnes nennt, wird nicht gesagt.

Da in dem Bündnis das die Stadt unterm 24. September 1314 abschloss,

unter dessen Druck schon zwei Wochen darauf eine Sühne zustande kam,

auch Graf Konrad von Freiburg sowie zwei Herren von Üsenberg beteiligst

sind, von welchen einer nach Ausweis einer Sühne von 1306 (Februar 11.)

von „her Colman“ einem Ritter von Freiburg, gefangen gesetzt war, so

darf man bei Walther vielleicht an den Üsenberger Lehensräger dieses

Namens denken, während es sich bei dem Juden um einen gräflichen

Kammerknecht gehandelt haben wird, der allerdings gleich dem Sohne des

ersteren auch Freiburger gewesen sein mag.

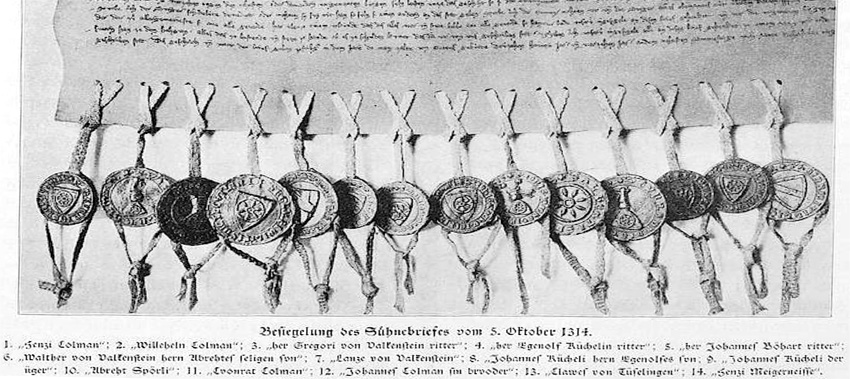

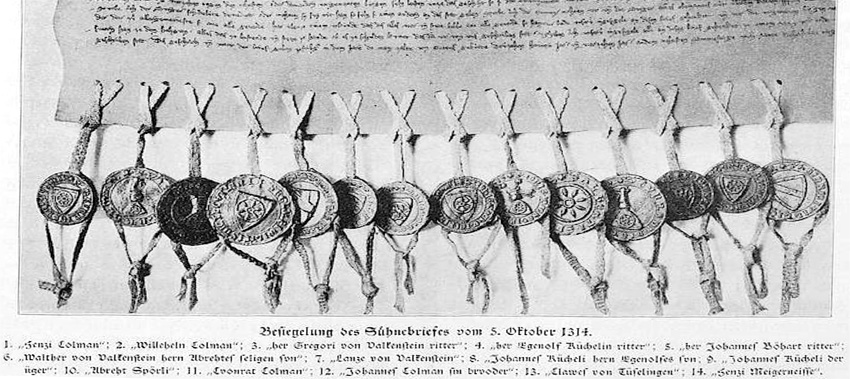

In dem Sühnebrief vom 5. Oktober 1314, der uns von diesem Vorgang

Kenntnis gibt, geloben die Brüder Colman „den burgern und der gemeinde

ze Friburg / und den iren / niemer leit noch schaden ze tünde mit

worten noch mit werchen von dekeiner sache / so unse her geschehen

ist....“ Er unterscheidet sich im übrigen von stets wiederkehrenden

anderweiten Ausgleichen dieser Art im wesentlichen nur durch die

ungewöhnlich hohe, entsprechende Rückschlüsse gestattende Buße von 1000

Mark Silbers, welche der Stadt bei „vreffelicher“ Verletzung des

Übereinkommens zu entrichten, wofür nicht weniger wie zwölf angesehene

Bürgen aus dem Kolmanschen Verwandtenkreise wie üblich durch

Verpflichtung zum Einlager der Gewähr übernehmen, das sie in der „die

Nüweburg“ genannten Vorstadt leisten sollten.

Wie sich die Dinge nach diesem Ausgleich weiter entwickelten, bei dem

übrigens nicht, wie Bader angibt, „der beliebte Ritter Otto von

Ampringen“, sondern der nicht minder angesehene „Herr Hug von Velthein“

Obmann war, darüber berichtet Bader wie folgt:

„dieses Gelöbnis hielt Herr Wilhelm aber so schlecht“- der übrigens nur

Edelknecht und nicht „Her“ war – „daß er nach der Befreiung seines

Bruders die Freiburger übermütig“ verspottete und von der wilden

Schnewburg aus ihren Leute und Güter neuerdings empfindlich

geschädigte“. „Aber kaum sah der Wolf im Schafspelz den lieben Bruder

wieder auf freien Füßen, so begann er weidlich, dass hochmütige, üppige

Bürgervolk zu verspotten und zu beschimpfen, und meinte nach damaliger

Junkergesinnung, dasselbe müssen niedergebeugt und vernichtet werden,“

so wird in einer späteren Abhandlung eingehender berichtet. Gedachten

Orts aber heißt es dann weiter: Da riss den Bürgern die Geduld; sie

griffen zu den Waffen, zogen die Hilfe ihrer Bundesgenossen an sich und

eilten hinauf ins Bruckachtal, um die verhasste Veste zu brennen und

niederzuwerfen“.

„Es war im Frühling 1315. Nachdem ein Mann der geringen Besatzung durch

die Würfe der Steinschleudern gefallen, gewannen die Freiburger das

Räubernest, machten eine ziemliche Beute ein Mehl, Wein, Harnischen und

anderem Gute, was sie nebst zwei Kühen und einem Maultier siegeslustig

hinweg führten.

„Damit aber nicht zufrieden, riß man das Kolmannische Haus in der Stadt

(vor dem Predigertore) nieder, wie das Gesetz gegen treulose Bürger es

erforderte, zerstörte die wilde Schnewburg und lichtete oder verwüstete

die dazugehörige Waldungen.“

„Dieser Schlag machte das junkerliche Brüderpaar etwas kirre, sie

gingen auf ein neues Schiedsgericht ein, dessen Obmann (wieder der

Ritter vom Ampringen), da die Schiedsleute nicht einig wurden, am 13.

Juli 1315 allein das Urteil dahin abgab, daß aller bisherige Hader für

immer abgetan sein, die Stadt den beiden Kolman das zerstörte Schloß

mit seiner Zubehör abkaufen und allen denselben zugefügten Schaden

(selbst den gefallenen Mann) nach unparteiischer Schätzung vergüten

sollte´.

Aus welchen Quellen Bader seine Kenntnis über den unmittelbaren Anlaß

zur Zerstörung der Burg sowie über die weiterhin damit verknüpften

Geschehnisse geschöpft, vermochte ich nicht zu ermitteln. Sie dürfte

teilweise einzig aus dem Borne seiner Phantasie geflossen sein.

Sicher ist vielmehr soviel, daß sich die Stadt durch ihren Gewaltakt,

der anscheinend einer impulsiven Entschließung entsprang und

wahrscheinlich in Abwesenheit der Burgherren erfolgte, ihrerseits in

ein flagrantes Unrecht gesetzt hatte. Die aus unbekanntem und

jedenfalls das Vorgehen der Stadt keineswegs rechtfertigenden Anlaß

erfolgte Zerstörung der wilden Schneeburg hatte offenbar in

Wirklichkeit die neue Fehde erst entfacht. Darüber lassen die beiden

Breisacher Austragungsurkunden von 1315, zumal die Entscheidung

vom St. Margarethentag (damals in der Diözese Konstanz der 14. Und

nicht der 13. Juli, wie Schreiber und Bader angeben) keinen Zweifel,

die, nachdem die Schiedsleute in ihren durch sechs Wochen hingezogenen

Verhandlungen "missehelle“ geworden, nunmehr nicht „wieder“ , der neue

Obmann Otto von Ampringen nach eigenem Ermessen allein traf. Das geht

im Gegensatz zu der von Bader gegebenen Deutung eigentlich schon aus

dem hervor, was er selbst über die der Stadt aufgelegte

Schadenersatzverpflichtung anführt. Viel prägnanter aber ist der

Wortlaut der bezüglichen, im Freiburger Stadtarchiv erhaltenen

Originalurkunde:

„....Dar nach spriche ich / “ – verkündet hier der Ritter Otto von

Ampringen – „wand nieman den andern ane gerrihte angriffen sol / so

heisse ich die vorgenanten burger von Friburg / den vorgeschribenen

Colmannen ir burg ze Sneberg die si gebrochen hant / iren walt / den si

gewuestet hant / und was guotes die selben Colemanne mit der bürge

kovften / gelten alse türe alse es gekovfet wart. Und das die burger

das selbe guot alles / wande si es geltent / gerruewecliche haben und

besizzen iemerme. Swas ovch an die burg gebuwen ist / sit si die

Colmanne kovftent / dar umbe sol ieweder teil zwene erber manne kiesen

/ die den kosten in der kuntsami uf den eit ernaren / und den kosten

süllen die burger von Friburg gelten alse ich sü heisse / nach der

vierer rate. Was ovch der man der uf der burg ze Sneberg erworfen wart

der Kolmannen eigen / so süllen inen die vorgenannten burger einen also

guoten man wider an des stat geben / was er nuet ir eigen / so heisse

ich die selben burger enheine besserunge umbe den man tuon / wan des

ieden man / sin conscience underwiser. Swas ouch melwes / wines /

harnesches / alder / dekeinre flahre guotes / uf de burg was / des

tages / do si besessen wart / ane das der Colmanne gesinde / abe

vertigeten / alder dekeinen weg ze nuzze kerte / alder vertet / dar

umbe süllen die vorgeschriebenen teile / vier erber manne kiesen / den

dar umbe aller kündigest si.mUnd swie ich nach der vierer bewisunge das

selbe getregede heisse gelten / des süln die burger gehorsam sin. Ich

heisse ouch die selben burger / die meiden / zwo kueye / und den mul /

die sü ze Sneberg namen / wider geben ane vürzug / alder gelten obe sin

üt verloren ist / alse ich denne heisse. Und alles das ich da vor

gesprochen han / über dü vor bescheidenen ding / die e nür gerrihtet

waren / das spriche ich / und erteile / nach wiser lüte / weltlicher

und geistlicher rate / an disem gegenwertigem briene / uffen minen eit

den ich dar umbe gesworen han. Und ze einem offenem urkünde / alles des

/ hie vor geschriben ist / so gibe ich Heinrich / und Willehelme den

vorgenanten gebruoderen / diesen brief / besigelt / mit minem

Ingesigele....“

Schärfer hätte das den Geschädigten verbriefte Urteil gegen die Stadt

kaum lauten können. Um die feindlichen Parteien ein für allemal

auseinander zu bringen, wird der Stadt zwar der verwüstete Kolmannische

Besitz am Hochfarren zugesprochen, aber sie muß ihn „abkaufen“ unter

Einrechnung all der erweisbaren Aufwendungen, welche die Brüder, seit

er ihr eigen, gemacht und zwar zu dem Preise, den der Schiedsmann

bestimmen wird. Und so soll sie nicht minder gleicherweise auch all den

Schaden wieder gut machen, welchen sie den Brüdern an deren fahrender

Habe zugefügt, durch Rückgabe des Geraubten oder volle Ausgleichung im

Geld. Den erworfenen Mann allerdings nur dann, falls es ein Höriger

war, der wie eine Sache behandelt wird, und darum durch einen

gleichwertigen ersetzt werden soll. War es ein Freier, so wird den

Bürgern keine Ersatzpflicht auferlegt, da eine Gewissenssache vorliege.

Für die Stadt ergab das sicher keine kleine Rechnung. Den Kolman ist

dagegen keinerlei Buße auferlegt. Von den 1000 Mark Silbers, die sie

bei böswilligem Verschulden erwirkt gehabt hätten, ist keinerlei Rede.

Es ist offenbar, die Stadt hate ihrerseits dadurch, daß sie gegenüber

dem unbekannten Verschulden des Gegenparts, ohne das Urteil der

Schiedsrichter einzuholen, zur Selbsthilfe griff, den im Oktober 1314

abgeschossenen Vergleich gebrochen. Die Bestimmung: „wand nieman den

andern ane gerrihte angriffen sol“ besagt das deutlich. Indem Bader

diese Urteilsbegründung verschwiegen, verwischte er in seiner

Darstellung das scharfe Gepräge des wirklichen vollen Tatbestandes.

Eine eigentliche Versöhnung und Austilgung der auf beiden Seiten durch

die andauernden gegenseitigen Schädigungen angesammelten Erbitterung

konnte der gefällte Schiedsspruch natürlich kaum bringen. Den

zwangsweise ihres Besitzes entäußerten beiden Brüdern vermochte auch

die bestbemessene Ersatzleitung das Gefühl erlittener Vergewaltigung

nicht zu unterdrücken, und zumal bei dem durch die Eintürmung mit

besonders nachhaltigem Groll erfüllten Junker Heinrich machte sich der

in seiner Seele fortglimmende Haß auch weiterhin in feindseligen

Handlungen Luft, während deren erneutem Austrag er im Sommer 1317 aus

dem Leben schied.

Aus den bezüglichen Dokumenten vom 13. Mai und 26. August dieses Jahres

geht hervor, daß er beschuldigt war, den Bürgern ihr Vieh verbrannt zu

haben, was er zwar „nüt enlougente“, aber anscheinend „weder übellich

noch freuellich“ getan haben wollte. Der weiteren Bezichtigung, einen

der Ihren abgefangen und um 13 Brisger geschädigt zu haben, begegnet er

mit dem Einwurf, „das er das teti umbe soliche sache, dü e versunet und

verrihtet was / e der brief gegeben wart, den die burger von ime und

von Willehelme sindem bruoder hant“. Wie die Schiedsleute, nach dem

schon vor letzterem Datum eingetretenen Ableben des Beschuldigten,

schließlich zu Recht erkannten, erfahren wir nicht.

Aber auch die die Voraussetzung des Besitzüberganges bildende

Schadensabfindung an den nach Kaisersberg im Elsaß übergesiedelten und

hier zur Ritterwürde gelangten Bruder Wilhelm vollzog sich offenbar

nicht gerade reibungslos. Infolgedessen kam der ganze Streit, trotz

verschiedener im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte von diesem und seinen

drei Söhnen unter gleich exorbitanter Buße bei freventlichem Friedbruch

beschworener Urfehde, erst unterm 15. Dezember des Jahres 1355 zum

endgültigen Abschluß.

In diesem zu Freiburg vollzogenen endlichen Austrag des langwierigen

Handels, dessen Beurkundung auf Bitten Wilhelms auch die Grafen

Friedrich und dessen Bruden Egon von Freiburg vermutlich als

Lehensherrn mitbesiegelten, bekundet dieser, daß er „umb alle dinge“

mit den Bürgern „lieplich und guotlich verrihtet und versünet“ sei, an

sein und seines Bruders seligen statt, aber auch von seines „vatter

seligen wegen / oder von des huses wegen / das er hatte zuo Friburg vor

der Bredier tor“, und „ von inen geweret“ sei nun alles dessen, „so si

uns ie schuldig wurden“.

Wann und in welchem Zusammenhang sich die Zerstörung des väterlichen

Hauses vollzog, wissen wir nicht. Nachdem derselbe in dem Schiedspruch

des Otto von Ampringen nicht gedacht wird, steht entgegen der Annahme

Baders, vielmehr zu vermuten, daß es sich „umbe soliche sache / dü e

versünet und verrihtet was“, handelt. Zu dieser Auffassung gelangte

auch Schreiber.

Die Verfassung bestimmt, daß, wer nicht erscheint, wenn ihn die Glocke

wegen „blütigem slag“ vor Gericht ruft, „...er si burger oder gast /

dem wirt die stat mit rehter vrteilde widerteilt / und also swie er

darnach kumt in die stat / ist er tot den er wundet / es gat im an das

houber. Genist er / dü hant hat er verlorn / und ist er ein burger / so

sol man ime sin hof / da er burger an ist / nider slahen / und sol das

ligen ungebuwen als da vor ist geschriben.“ Das ist auf Jahr und Tag.

Wenn aber das Jahr abgelaufen, „so süln es denne han.“

Unterm 14. Oktober 1317 – also nach dem kinderlosen Ableben Heinrich

Kolmans – verkaufte dessen Bruder die „hofstat die gelegen ist ze

Friburg vor der Breidiger tor nebent Pfaffenberg dem wagener“ im

Einverständnis mit seiner dem Namen nach nicht bekannten Ehefrau um 6

Mark Silbers Freiburger Gewäges an das Heiliggeistspital, das sie zu

seiner benachbarten Mühle zog und anscheinend auch weiterhin unbebaut

ließ.

Es ist vielleicht nicht nur zufällig, daß die einer Ortsangabe

ermangelnde, von „Wilhelm Kolman“ besiegelte Verkaufsurkunde – wie nach

der ungewohnten Schreibweise „Breidiger tor“ und übrigens auch nach dem

Duktus der Handschrift zu vermuten – nicht in Freiburg ausgefertigt

wurde, und da auch die Freiburger keinen hiengen, „sie hätten ihn denn

zuvor“, so würde man, weil es dem Verkäufer wegen der gedachten Delikte

weder an das Haupt noch an die Hand gegangen, vielleicht noch nicht

folgern können, daß er auch nicht mit einer entsprechenden Tat belastet

war, wenn nicht anderseits die den Bürgern auch nach dieser Hinsicht

auferlegte Schadensersatzpflicht – denn eine solche spricht doch wohl

aus dem letzten Ausgleich von 1355 – erkennen ließe, daß sie sich auch

bei der zu vermutenden Zerstörung des väterlichen Hauses nicht auf

völlig gesichertem Rechtsboden bewegten.

Vierzig volle Jahre hatte sich die Beilegung des Streitfalles

hingezogen, immerhin eine beachtenswerte Leistung auch für die

fragliche Zeit, in der schier endloses Prozessieren gerade keine

ungewöhnliche Erscheinung war. „So zäh in seiner Verbissenheit war

dieser Schnewelin´sche Kopf“, bemerkt Bader dazu. Unter derselben

Tendenz hatte er uns dasselbe heimische Geschichtsbild, im einzelnen

variiert, anderweit wiederholt schon früher vorgeführt und im

wesentlichen gleichlautend und kaum nennenswert gedrängter, bereits

auch in einem vorhandenen, „in Fehden und Kriege der Stadt“

behandelnden Kapitel der Stadtgeschichte dargestellt, mit dem einzigen

Unterschied, daß sich der zähe und verbissene Snewlinsche Kopf schon

1332, also volle 23 Jahre früher zufrieden gab. Hier liegt ein kleiner

Lapsus memoriae des damals schon bejahrten, verdienten

heimatgeschichtlichen Forschers vor. Jedoch die Hauptsache: In dem von

ihm gedachten Sinne erweist sich seine Darstellung als ein Trugbild.

Auch von den Snewlin von Freiburg kann, Schiller Worte variierend,

gesagt werden: Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwangt ihr

Charakterbild in der Geschichte.- Sie waren Kinder ihrer Zeit, nich

besser und wohl auch icht schlechter als die meisten andern gleichen

Standes und gleicher Macht. Die ihnen vergleichbaren Zorn von Straßburg

und die Overstolz von Köln verrieten schon im Namen ihres Wesen Art.

Aber was immer auch einzelne Glieder der großen und mächtigen

Snewlinschen Sippe an wohlbezeugten Untaten auf dem Kerbholz haben

mögen, das, was Bader und andere bisher von der Verworfenheit genannter

Herren der wilden Schneeburg zu berichten wußten, mag man dafür in den

nicht lückenlosen urkundlichen Zeugnissen eine Bestätigung erkennen

oder nicht, zur Zeichnung des <Charakterbildes der Snewlin läßt es

sich jedenfalls nicht verwerten, und zwar aus dem einfachen,

unanfechtbaren Grund, weil die Kolman eben überhaupt gar keine Snewlin

waren, die Brüder Heinrich und Wilhelm so wenig wie alle andern.

Darüber hätte für Bader keinerlei Zweifel bestehen können, wenn er von

den verschiedenen im Stadtarchiv verwahrten Sühnebriefe auch nur den

einen vom 5. Oktober 1314, statt nur in der Schreiberschen

Veröffentlichung, im Original zu Rate gezogen haben würde. Ist doch

unter dessen 14 angehängten wohlerhaltenen Siegeln, unter deren

Inhabern vier Kolman erscheinen, kein einziges Wappenbild, das auf das

untrügliche Zeichen Snewlinscher Familiengemeinschaft gedeutet werden

könnte: den einfachen in Gold und Grün geteilten Schild. Das Wappenbild

der vier auftretenden Kolman ist vielmehr ausnahmslos ein teils sechs-,

teils achtspeichigen Wagenrad im gerandeten Schilde, und auch von den

übrigen zehn Sieglern aus deren Sippenkreis sind nicht weniger wie fünf

den zahlreichen Freiburger Wappengenossen mit dem Rade angehörig.

Eine ausreichende Orientierung hätte in dieser Richtung übrigens auch

schon ein Blick in die von Schreiber beigegebenen Siegelntafeln

gewähren können. Gewiß, auch bei Stammesgenossen konnte ein

Wappenwechsel eintreten, und die Wappenverschiedenheit ist somit noch

kein untrüglicher Beweis gegen die Familiengemeinschaft. Ein

naheliegendes Beispiel bietet uns die Wappenänderung der Grafen von

Urach infolge des Zähringischen Erbanfalles, wobei das von letzterem

berührte Glied und dessen Deszendenten sich ein aus Teilen des

abgestammten Wappens und desjenigen des Erblassers zusammengesetztes

neues schufen. Und auf die gleiche, in ihren Ursachen allerdings nicht

immer nachweisbare Erscheinung stoßen wir auch bei den Freiburger

Geschlechtern, und zwar ebenso bei den ritterbürtigen wie bei den

bürgerlichen. Bezüglich der Snewlinschen Sippe haben wir jedoch in

einem Fideikommißvertrag von 29. Dezember 1329 ein deren

Wappengemeinschaft unmittelbar bestätigendes urkundliches Zeugnis,

falls es eines solchen überhaupt bedürfte, denn hier wird gesagt, daß

das Erbrecht an dem verzeichneten Besitz den nächsten Gliedern des

Verwandtenkreises zustehen solle, „die Snewlin nammen hant und die

Snewlin wafen (Wappen) von geslehte füren“.

|

Die geschilderten Vorgänge konnten jedoch bei einiger Überlegung auch

an sich schon durch die Nennung der beidseitigen Schiedsrichter

erkennen lassen, daß wir in den Kolman keine Snewlin vor uns haben.

Während erster nämlich außer Wappenverwandten nur durch Elsässer

Freunde vertreten sind (die Ritter "Heinrich Spörlin“, den in Breisach

ansässigen "Heinrich von Bolsenhein“, "Cuonrat von Könshein“ und Wolvan

von Siglozhein“, sowie „Hessen von Könshein“, einen Edelknec´ht „von

Kolmer“), ist auf der andern Seite stets einer der beiden Schiedsleute

ein Snewlin; bei dem wichtigen Austrag von 1315, den Otto von Ampringen

als Obmann entschied, da die beiderseitigen Vertreter sich nicht

einigen konnten, hatte die Stadt als Männer ihres Vertrauens sogar

gleich deren zwei bestellt, nämlich den Bürgermeister "Snewlin in dem

hove“ und den Schultheißem „Berntapen Snewelin“. Sicherlich würde sie

die Wahrung ihrer Interessen in solchem Falle nicht deren Hände gelegt

haben, wenn die Gegner derselben Sippe angehört hätten.

Es ist eben immer und immer wieder ein und dieselbe Erscheinung, Einmal

durch den St.Blasianer Kapiturlar Fr. X. Kreuter, den Urheber der

Pseudoschnewlin, in die Literatur eingeführt, dann kritiklos von Kolb,

Schreiber, Troulliar, Dambacher, Münch usw. und als einem der ersten in

dieser Reihe schon früher auch von bader übernommen, hatten sich die

„Kolmann-Schnewlin“ eben als Requistit heimischer Geschichtsklitterung

derart eingebürgert, daß die Frage ihrer Echtheit aufzuwerfen kein

Anlaß vorzuliegen schien, für Bader zu allerletzt, nachdem er bei

denselben alle die von ihm mit Vorliebe des öfteren betonten, typischen

Eigenschaften des seiner Meinung nach semitischer Wurzeln entsprossenen

Snewlinschen Stammes in einer so scharf ausgeprägten, als bestes

Schulbeispiel dienlichen Entwicklung zu finden glaubte.

Auch Kreuter begründert seine „Schnewlin von Kollmann“ unter Verweisung

auf dasselbe, später durch Schreiber veröffentlichte urkundliche

Material über die wilde Schneeburg.

Daß die derart entstandene irrige Vorstellung zugleich eine weitere

Stütze fand durch die im Nekrologium von Günterstal für den 21. Juli,

bzw. den 24. November als verstorben verzeichneten „Elisabeth“ und

„Margaretha Sneweli dicta Kolmennin“, welche derselben falschen Deutung

unterliegen konnten, wie die an gleicher Stelle vermerkte „Margaretha

Snewlin dicta Wiswil“ – Frauen, bei welchen in Wirlkichkeit „Sneweli“

den Mädchennamen (geb. Snewlin) bezeichnet, wird man schon daraus

folgern dürfen, daß ja die gleichfalls von Kreuter eingebürgerten und

seltsamerweise auch noch von Socin übernommenen „Schnewelin von Wiswil“

überhaupt keine andere Grundlage haben, als die mißverstandene

Anniversarnotiz. Dagegen glaubte Kindler von Knobloch annehmen zu

dürfen, daß Bader in erster Linie durch den in die Mitte des 14.

Jahrhunderts mehrfach urkundenden Freiburger Edelknecht „Snewelin

Colman“ verführt wurde, dessen Siegel mit der etwas beschädigten

Legende“+S.SNEWELINI.DCI.(KOLM)AN.“ Einer im 13. Bande (1861) der

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins durch Dambacher

veröffentlichten Urkunde von 1351 (Febr. 26) anhängt. Wie dem auch sei,

auch in diesem Falle hätte ihn das Kolmansche Radwappen des gedachten

Orts beschriebenen Siegelbildes aufklären müssen, wenn – nun wenn ihn

nicht, was mir wahrscheinlicher dünkt, die längst vorgefasste Meinung

zu einer gleich einfachen Lösung des Problems geführt hätte wie

Dambacher, der den Snewelin Colman, welchem sein Taufname nach

bekanntem Brauch durch die Mutter (vorgenannte Elisabeth) geworden, im

Index kurzer Hand zu einem „Colman (Snewlin)“ umschuf, eine Methode,

durch welche sich ja auch Poinsignon in ähnlich gelagerten Fällen über

jegliches Kopfzerbrechen hinwegfand.

Andererseits war meines Wissens Poinsignon der erste, der ernsteren

Zweifeln an der Existenzberechtigung der „Kolman-Schnewlin“ zutreffend

begründeten Ausdruck lieh. Den eingelebten Anschauungen gegenüber zu

einem schlüssigen Urteil zu gelangen, wagte aber auch er zunächst

nicht. In seiner 1887 in der Zeitschrift für die Geschichte des

Oberrheins veröffentlichten wertvollen Untersuchung über die Ödungen im

Breisgau schreibt er nämlich unter „Wilde Schneeburg“:

„Über das Verhältnis der Colman zu den Schnewlin bin ich noch nicht

aufgeklärt. Bekanntlich zählt man die Colman zum großen Stamm der

Schnewlin, allein beide Familien führen ganz verschiedene Wappen.“

Über den dadurch angetretenen Zweifel kam auch der Bearbeiter des

Jahresverzeichnisses zu Band 1 bis 27 des Freiburger Diözesanarchivs

noch nicht hinaus. Er begnügte sich mit Beisetzung eines Fragezeichens.

Erst die ein Jahr später (1903) erschienene 5. Lieferung des 2. Bandes

vom Oberbadischen Geschlechterbuch brachte mit dem Artikel „Kolmann“

eine klare Auffassung der tatsächlichen Verhältnisse. Und die Wirkung?-

Das Jahr darauf schenkte uns die durch A. Krieger bearbeitete,

wertvolle Veröffentlichung des ersten Bandes der zweiten, stark

vermehrten Auflage des Topographischen Wörterbuches des Großherzogtums

Baden und gleichzeitig den 6., den Landkries Freiburg behandelnde Band,

zwei Handbücher, die mindestens gerade so vielfach zu Rate gezogen

werden dürften wie das Geschlechterbuch. Und welche Aufschlüsse geben

sie uns zu der aufgeworfenen Frage? Im ersteren Werk stehen die „Kolman

Schnewli“ gerade so frisch und fröhlich wie zuvor in der Reihe der

Schnewlinschen Linien mit folgender, hier unter Weglassung der

Signaturvermerke wiedergegebener urkundlicher Namens- und Datenauslese:

„ C. Cholmannus (dictus Cholman) miles de Friburch 1252 – Cuonrat

Kolman ritter 1278, 1281.

Heinrich Colman und Willehein sin bruoder 1314.

Snewlin Colman edelknecht 1351“

Also auch da wieder die immer noch nicht überwundene Verkennung, daß

„Snewlin“ hier Tauf- und nit Familienname ist, worüber doch schon die

auffallende Einzelerscheinung hätte aufklären müssen.

Und dann Band 6 der Kunstdenkmäler, leider in mehr als einer Hinsicht

nicht der einwandfreiste der bis jetzt erschienen Serie. Die für die

wilde Schneeburg angeführten Daten und Zitate sind zum Teil falsch, zum

Teil gar nicht auf diese beziehbar. Unter „Nachträge und

Berichtigungen“ wird uns aber durch M. Wingenroth die Belehrung:

„Zur wilden Schneeburg und ihren Besitzern ist zu bemerken, daß diese

wohl nur eine Linie der Schnewlin waren, von denen die Burg gegründet

worden.“

Man sieht, der Geist dieser Pseudo-Snewlin wurde durch die Feststellung

Kindlers von Knobloch noch nicht völlig gebannt, und so kann es doch

auch nicht überraschen, daß diese Spukgestalten ebenso, wenn auch etwas

zaghafter in der gleichzeitig veröffentlichten Abhandlung von Fr.

Pfaff, „Die Schneeburg im Breisgau und die Snewlin“, umgehen, hier wie

anderwärts in Gesellschaft gleichwertiger historischer Scheinwesen, was

übrigens an dieser Stelle insofern nichts Befremdendes hat, als

ausschließlich nur die ausnahmslos die getrübten literarischen Quellen

zu Rat gezogen wurden. „Sie“ – die wilde Schneeburg -, so lesen wir da,

„gehörte damals den Kolman von Freiburg, die vielleicht desselben

Stammes waren, wie die ausgebreitete Sippe der Snewlin von Freiburg“.

Selbst der nur scheinbar urkundlich belegte Hinweis P.P. Alberts in

dessen auch sonst einige Berichtigungen bedürftigen Abhandlung über die

Schneeburg auf dem Schienberg, daß die Schnewlin 1311 wohl „als

Ganerben“ auf der wilden Schneeburg saßen, also zuu einer Zeit, da

diese nachweisbar in alleinigen, erkauften Besitz der Gebrüder Kolman

war, ist nur aus der gleichen Unsicherheit über die Beantwortung der

einschlägigen, genealogischen Frage zu verstehen, durch die sich auch

Poinsignon zu der gleichen irrigen Meinung verführen ließ. Eine Urkunde

von 1311 oder irgend welche andere, aus der eine solche Ganerbenschaft

abgeleitet werden könnte, dürfte kaum beibringbar sein.

Der sich in alledem äußernde suggestive Einfluß einer gutgläubig immer

und immer wiederholten Behauptung hat übrigens in etwas auch auf die

Arbeit Kindlers von Knobloch abgefärbt. Gleich im zweiten Satze des

Artikels über die "Kolman“ heißt es nämlich einleitend:

„Sie waren fast seit ihrem ersten Auftreten in steter Fehde mit ihrer

Vaterstadt, aus deren Rate sie schon 1300 sammt ihren Kindern für immer

ausgeschlossen wurden, bis sie endlich gewaltsam aus der Heimat

vertrieben wurden.“

Mit der durch das eingeschobene „fast“ nur wenig eingeschrängten

Verallgemeinerung eines zeitlich und noch mehr persönlich begrenzten

Vorganges, nämlich der Aufbauschung des Streites der Stadt mit dem

Kolmanschen Brüderpaar zu einem „steten“ mit deren ganzer Familie, wird

eine ebenso unbewiesene wie unbeweisbare Behauptung aufgestellt, die

offenbar aus den Vorstellungen des Baderschen Gedankenkreises genährt

ist. Dadurch wird aber auch schon die damit in einem Atemzuge genannte

Tatsache der Ratsverweisung in ein falsches Licht gerückt und ihr für

den Unkundigen eine Bedeutung gegeben, die ihr keineswegs zukommt.

Sehen wir, wie die Dinge in Wirklichkeit lagen.

Mit „C. dictus Cholman“ ist für 1245 (Juli 25) der Name, soweit bis

jetzt bekannt, erstmals belegt. Das Auftreten der Familie in Freiburg

ist jedoch schon sieben Jahre früher mit „Chuonradus Bukkenrüte“

nachgewiesen, der als letzter unter 18 Zeugen in einer die Berufung des

Predigerordens betreffenden Urkunde erscheint. Seine

Familienzugehörigkeit ist uns mit der für 1256 und 1258 (Jan. 10)

belegten Nennung „C.Cholmannus et C.Buochenrüti, fratres“ bekundet.

Wenn man nun auch die Niederlassung des Bruderpaares füglich über den

Ausgang des ersten Drittels des 13. Jahrhunderts zurückdatieren darf:

daß von den verschiedenen Wappengenossen mit dem Rad im gerandeten

Schilde, von welchem nur die von Tußlingen schon in 12. Jahrhundert

bezeugt sind, sich auch die Kolman schon so frühe in Freiburg

eingefunden und gar zu „den ersten Mitarbeitern des Gründers der Stadt“

gezählt werden dürfen, ist nicht wahrscheinlich. Die Tatsache, daß ihre

ältesten nachweisbaren Seßhäuser vor den Mauern der alten Stadt lagen,

zwei vor dem Predigertor, das dritte sogar an der äußersten Grenze der

westlichen Vorstadt, also selbst außerhalbderjenigen des ursprünglichen

Stadtgebiets, spricht entschieden dagegen. Von einem der beiden

ersteren haben wir bereits gehört; von dem andern gibt uns eine noch zu

berührenden Urkunde von 1320 Kenntnis. Über die Lage des dritten

berichtet uns erstmals die durch den Grafen mitbesiegelte Ratsverfügung

vom 14. November 1288, welche bestimmt, wie es mit den aus der Stadt

Verwiesenen zu halten. Hier ist die Benennung der Grenze „alse des

rates gewalt gat“, die zu überschreiten verboten, auch „das dor bi

Johans Buggenrütes houe“ angeführt, das, 1297 als "her Buggenrütis tor“

bezeichnet, diesen Namen dauernd behielt.

Im urkundlichen Bild der Stadtgeschichte verschwindet das nicht sehr

ausgebreitete Kolmannsche Geschlecht allerdings schon bald nach der

Mitte des 14. Jahrhunderts. In den Herrschaftsrechtsregistern begegnen

wir demselben jedoch noch bis zum Ausgang des folgenden.

Scheidet man die letzteren Belege auch gänzliche aus, so umfaßt sein

sicher nachweisbarer Aufenthalt immer noch weit über ein Säkulum, vier

namentlich feststellbare Generationen einschließend. Während höchstens

zwei Dezennien etwa dieses Abschnittes, das ist vollgerechnet ein

Sechstel des ganzen Zeitraumes, sehen wir zwei Glieder der Familie

einer und derselben Generation mit ihrer Vaterstadt, aus deren Mauern

sie verzogen, in Fehde verwickelt, ein Vorgang, der, nebenbei bemerkt,

keineswegs vereinzelt dasteht und nach vollzogenem Ausgleich, bei allem

nachhaltigen Groll, noch nicht unbedingt eine Stadtverweisung zur Folge

haben mußte. Aus dem, was bekannt, kann auf eine solche jedenfalls noch

nicht geschlossen werden, wenn aus der nachherigen völligen Abwanderung

Wilhelms auch vermutet werden darf, daß seines Bleibens kein Raum mehr

war, zumal nach der Zerstörung des väterlichen Hauses.

Oder sollte doch auch andern, nicht unmittelbar von dem Zwiespalt

berührten Glieder der Familie in ihrer Heimat der Boden unter den Füßen

heiß geworden sein ? – „Wir / graue Cunrat / herre ze Friburg / tvon

kunt ....daz Cunrat Colman unser man / vor uns gieng und uns uf gab

allü dü lehen / dü er von uns-ze lehene het / in dem banne ze Herdern /

und uns bat / daz wir dü selben lehen lühent hern Snewelin Berrnlappen

/ hern Johannes Snewelins seligen sone / und luhent in ouch dü selben

lehen / als er uns bat“, besagt eine Urkunde von 1317 (Juli 26). Es

handelt sich fraglos um den Schwager des an letzterer Stelle genannten

Snewelin, des Stammherrn der Snewlin von Wiesneck. Dieser Verdacht wird

jedoch dadurch entkräftet, daß noch 1320 (Jan.30) die Mutter dieses

Conrat Colman „fro Berthe Colmannin / ein burgerin von Friburg / und

iru kint Johannes und Niclawes burger von Friburg / kamen ze Friburg in

das Rathus vier die Drizehne“, um ein Übergabsübereinkommen bezüglich

der Burg Dachswangen bei Gottenheim zu treffen, wobei dem jüngsten der

Söhne das der Mutter gehörige und dieser zu lebenslänglicher Benützung

gewährleistete „howe gesessede vor der Predier tor, dem man sprichet

hern Colmannes hof“, zufiel. Liegt nichts vor, woraus eine gewaltsame

Austreibung eines der übrigen Sippenglieder gefolgert werden könnte, so

ist aus dem Gesagten ebensowenig abzuleiten, daß die Kolman „fast seit

ihrem ersten Auftreten in steten Fehde mit ihrer Vaterstadt gelegen“.

Dem entgegenstehende Feststellungen bieten aber auch die im

Geschlechterbuch aufgeführten Daten nicht.

Was nun die Ausschließung aller Kolman aus dem Rat ihrer Vaterstadt

schon 1300 und zwar „für immer“ betrifft, so sagt das noch nicht

zugleich eine Stadtverweisung, und auch in ihrem eigentlichen Sinne

darf die Bedeutung einer solchen Verfügung keineswegs überschätzt

werden. Derartige Ratsbeschlüsse wurden damals ebenso oft gefaßt wie

unbeachtet gelassen.

Die „offene verkünde“, welche uns über den Ausschluß unterrichtet, ist

datiert vom 11. Juni 1356 und nennt in drei getrennten Gruppen die

Namen der in den Jahren 1300, 1338 und 1348 davon Betroffenen.

Abgesehen von dem Hinweise, daß es geschehen „von redlicher sachen

wegen / die si wider uns den rate / und ouch die statt zuo Friburg

getan hant“, enthält sie jedoch keinerlei weitere Angaben über die

eigentlichen unmittelbaren Anlässe. Es muß sich also durchweg um

Vorgänge gehandelt habe, die in lebendiger Erinnerung waren. Aus der

letzten Namensreihe läßt sich jedoch folgern, daß der verschärfte

Zwiespalt, welcher durch die wüsten Judenbrände und deren

Folgewirkungen in die Bürgerschaft getragen wurde, den Rat zu dem

Schritt bestimmt hatte, gleichzeitig auch die früheren Beschlüsse diese

Art in warnende Erinnerung zu bringen. Die Maßnahmen gegen die

aufrührerischen Zettelungen, von welchen 1338 außer den eigentlichen

Urhebern eine Anzahl Handwerker und deren Nachkommen betroffen wurden,

klingen in einem Ratsbeschluß vom 4. Dezember des folgenden Jahres

nach, dahin lautend: „Wer in deheine wise an unser stat ze Friburg /

oder an derselben stete ere / friheit / oder reht ratet / das dem rat

ze Friburg kuntwirt / oder dar uf gat / das er daheine grosse

missehellunge oder widerparten in der stat mache / da das ouch dem rat

kuntlich wirt / das der rat und die burger gemeinlich ze Friburg

setzent uf des lip von erste / und dar nach uf din guot.“

Über die eigentlichen Vorgänge von 1338 gibt uns des näheren eine

Stelle in einem späteren um 1350 entstandenen Verzeichnis der in

Freiburg rechtlos Gewordenen Aufschluß, die besagt: „Der Kempfe und der

Stecher“ / - der eine aus dem Geschlechte derer von Munzingen, der

andere ein Freiburger Tuchhändler und zugleich Lehensmann des Grafen –

„hant getriben / und geworben an grave Fridrichen von Friburg / das der

rat ze Friburg ermurdet solte sin / und der stete und des rates briefe

und friheit genommen und entwerte sollten sin / und het dis der rat

kuntlich ervaren / das enkein longenen darnach gat. Harumbe sint si

rechtelos gemachet ze Friburg / umbe die grossen missetat und unfouge

so si getan hant.“

Hier lag somit ein Delikt vor, auf das nicht nur Ausschließung aus dem

Rat gesetzt war. Was dagegen im Jahr 1300 in der durch äußere und

innere Wirren zerrissenen Bürgerschaft dazu führte, zwölf Geschlechter,

darunter neben den „Colmannen“ auch solche aus dem Kreise der in dem

Sühneabkommen von 1314 als Bürger verzeichneten weiteren

Sippengenossen, nämlich „der alt Meygerniesse sin süne, und iru kint“,

„her Egenolf Kücheli“ und „alle Spörlin“ (von Krozingen) „und dirre

aller kinde / und gemeinlich alle die da bi waren“ , für alle Zeit vom

Rat auszuschließen, ist nicht bekannt.

Wie es jedoch damit in Wirklichkeit gehalten wurde, darüber gewähren

uns schon die in der Aufstellung für das Jahr 1300 an erster Stelle

Genannten einen ausreichenden Aufschluß. Es sind das „Cuonrat Snewli

zer obern linden und sin süne / und iru kinde“. Dieser Konrad Snewli –

nebenbei bemerkt ein Schwager des vorgenannten Kempfe – gibt sich als

ein Mann zu erkennen, der, damals in jungen Jahren, späterhin – wenn er

auch vielleicht nie im Rat saß – durch lange Zeit als oberster Pfleger

des Münsterbaues eines gewiß nicht minder ehrenvollen Vertrauensamtes

waltete, während wir den ältesten seiner gleichfalls verfehmten Söhne

wenige Jahrzehnte, nachdem der Rat für gut befunden, seine alten

Dekrete nachdrücklich aufzufrischen, dessen Gericht vorsitzend und

schließlich sogar als von der Gemeinde erkorenen Bürgermeister an deren

Spitze sehen.

„Wande daz lebin der lüte kurze ist und ir gehügde zergangilich / da

von spulgit man zeschribinne swas beschiht / dur das ez ewigelich

belihe bi der gehügede / der die nu lebent und ouch der nahkomindon.“

So wird einleitend in dem ältesten deutschen Stadtrechte von 1275

gesagt. Aber auch das Aufschreiben ist kein Allheilmittel gegen das

„zergangiliche gehügde“, zumal wenn man vergessen will.

Aus dem Ratsbeschluß von 1300 könnte somit – ich wiederhole es –

jedenfalls keineswegs zugleich die durch nichts beweisbare Annahme

einer gewaltsamen Austreibung der Kolman abgeleitet werden, zumal sie

ja, von dem zu seinen mutmaßlich verschwägerten Verwandten nach dem

Elsaß verzogenen Wilhelm abgesehen, noch über ein volles Jahrhundert

als in Freiburg haushäblich nachgewiesen sind. Ich bin überzeugt,

Kindler von Knobloch wäre nicht auf einen solchen Gedanken gekommen,

wenn er nicht durch den von ihm selbst bezeugten Einblick in eine der

beiden gleichlautenden Darstellungen Baders sich das von diesem

gezeichnete Schreckbild Kolmannscher Verworfenheit hätte suggerieren

lassen, das er nur in genealogischer Hinsicht einer Korrektur unterwarf.

Soweit die in Freiburg verbliebenen wenigen Glieder der Familie nicht

durch Tod abgegangen, bedarf es zur Erklärung ihres Ausscheidens noch

keineswegs des Kindler von Knobloch unterstellten Vorganges. Hatte doch

die zunehmende Macht der Handwerkerzünfte in Verbindung mit der

wachsenden Steuerlast, die durch den unglücklichen Ausgang des Krieges

mit der Herrschaft eine schwer drückende geworden war, bei den im

Stadtregiment mehr und mehr zurückgedrängten Geschlechtern die

ursprüngliche Anziehungskraft der Gemeindezugehörigkeit in das

Gegenteil verkehrt, so daß der Rat schließlich 1368 (März 29), um der

bedrohlichen Abwanderung einen Riegel vorzuschieben, selbst die Auflage

der ansehlichen Abzugsgebühr von nicht weniger als „zweinzig gewerf /

als wir es dez jares so er von uns ziehet uf geleit / und genomen

hant“, und für den, der „burger ze Friburg ist“, dazu außerdem eine

weitere Steuer von einem Pfund Pfennige verfügen mußte. „Und meinent

ouch daz dez nimanne erlassen noch über werden solle“,so ist dem

beigefügt. Den Abzug ganz aufzuhalten, vermochte natürlich auch diese

Maßnahme nicht,und so verschwindet den von einer Reihe der alten Namen,

soweit deren Träger nicht allmählich ausgestorben, einer nach dem

andern.

Ob der im Geschlechterbuch nicht vermerkte „Clewy Kolman“, der 1439

(August 31) und 1448 (Januar 15) in dem unterdem markgräflichen Vogt

tagenden Denzlinger Dorfgericht erscheint, ein vielleicht illegitiemer

Nachkomme des einst ritterbürtigen Geschlechtes ist, muß dahingestellt

bleiben. Das gilt auch von den 1492 zu Freiburg im Grundsteuerregister

verzeichneten Ulrich und Jörg Collman. Dass der Name im weiteren

Sippenkreise auch als Taufname ins 15. Jahrhundert hineinreicht,

spricht gleichfalls dafür, daß das Band mit der Heimat nicht schon

lange zuvor zerrissen war. Wenn 1441 (Dezember 5) von einem „pfründli

das vor ziten“ der längst verstorbene Ritter „her Colman Kuechely“ in

das Münster gestiftet hat, gesprochen wird, so mag der Stifter, dem

Kindler von Knobloch bei seinen zahlreichen urkundlichen Ermittlungen

seltsamerweise nicht begegnet ist, noch ins 14. Jahrhundert

zurückgehen, aber noch 1468 finden sich in dem Verzeichnis der

vorderösterreichischen Ständeglieder beider Gestade unter den

Breisgauern „Melcher und Cholman gebruder von Valkenstain“ eingereiht.

Das geschichtliche Bild der Kolman von Freiburg gewinnt demnach bei

unbefangener Betrachtung jedenfalls nicht unwesentlich andere Züge, als

sie die bisherige Forschung zu zeichnen gewohnt war. Einiger Klärung

bedürfen übrigens auch die genealogischen Angaben des

Geschlechterbuches.

Zunächst mag eine Nennung ausgeschieden sein, die überhaupt keine

Daseinsberechtigung hat. Es ist das der für 1270 registrierte

„Cholomanus junior dct. Nuspoume“. Wir haben hier eine

Namenskombination gleichen Ursprungs vor uns, wie die der vielen in

meiner Untersuchung über Freiburgs ersten Bürgermeister auf ihren

eigentlichen Wert zurückgeführen Pseudo-Ziligen und anderer

Phantastiegebilde, mit welcher die heimatgeschichtliche Forschung durch

Jahrzehnte das Geschichtsbold verwirrt hatte, Spukgestalten, die

unfaßbarererweise mit denselben Methoden, die sie in Leben riefen,

erneut aus dem Orkus hervorgeholt worden sind. Die Nennung ist einer

von H. Schreiber in dessen Freiburger Urkundenbuch veröffentlichten

Adelhauser Urkunde vom 21. Juni gedachten Jahres entnommen, deren

Schlußsatz nach dieser Wiedergabe lautet: „Datum et actum Friburg anno

domini M.CC.LXX. feria tertia proxima ante Johannis baptiste

presentibus Volrico dicto Rintkovf / et Rvo. Filio suo / Johanne

Köchlino / Alberto de Bondorf / Johanne Morser / Cholmanno juniore /

... dichto Nuspvome et aliis fide dignis / et domino B. de Benzhusen

sacerdote.“ Dem hat dann Schreiber selbst in seiner Stadtgeschichte

unter der Aufzählung einer Anzahl für die ersten Jahrhunderte

nachweisbarer Namen aus dem Geschlechte der „Kolmann“ folgende Fassung

gegeben: „1270 Cholomanus junior dictus Nuspuome (Nußbaum?)“. Er hat

somit unter Ingnorierung des Trennungszeichens sowie der ursprünglich

richtig wiedergegebenen Dignitätspunkte (deren das kleine Original

allerdings nur zwei zeigt), die der Urkundenschreiber in

gewohnter Weise für den ihm unbekannt gebliebenen Taufnamen dem „dicto

Nuspvome“ vorgesetzt, aus diesem und dem in der Zeugenreihe

vorangehenden „Cholmanno juniore“ eine Person konstruiert.

Auch Socin hat den vermeintlichen „Cholmanus junior dictus Nuspovme“

begierig als Beispiel von Pleonasmus in Familiennamen für sein

mittelhochdeutsches Namensbuch ergriffen. Daß er auch von H.Maurer

übernommen worden ist, kann angesichts der nicht wenigen andern

Phantasiegestalten, die in seinem bekannten Verzeichnis der Freiburger

mittelalterlichen Geschlechter figurieren, nicht verwundern.

Ob Kindler von Knobloch selbständig auf den selben Irrtum verfallen

oder sein Zitat der Schreiberschen Stadtgeschichte, statt der primären

Quelle, dem Urkundenbuch, entnommen – denn das Original wird er wohl

kaum eingesehen haben – muß dahingestellt bleiben. Immerhin bin ich

geneigt anzunehmen, daß er aus ersterer geschöpft, da ihm andernfalls

doch mindestens Zweifel hätten aufsteiegn müssen, zu deren Behebung der

nötige Aufschluß unmittelbar zur Hand lag. Nennt er un doch

entsprechenden Orts einen „Meister Konrad Nußbaum Bürger zu Freiburg

1265-1315“ und dessen Bruder „Eberli 1287“, auf welch ersteren, der für

1291 (Febr. 14 Fbg.) mit dem „Magistro Cuonrado dicto Nvsbom“ und in

Zeugenreihen außerdem auch weiterhin belegt ist, somit fraglos auch die

mißverstandene Nennung von 1270 zu beziehen sein dürfte. Darnach ist

auch die Angabe von Alfred Götze richtigzustellen, der in

seinerAbhandlung „Familiennamen im badischen Oberland“ (in den

Neujahrsblättern der badischen historischen Kommission von 1918) sagt:

„zem Nusbom heißt in Freiburg ein Haus seit 1283, während der

entsprechende Familienname noch jahrhundertelang fehlt.“ Der Beleg von

1283 bezieht sich auf „Konrad zem Nusbom“, also vermutlich auf

gedachten Meister Konrad. Das Haus, in dem Herrschaftsrechtsregister

„zum vordern (resp. zum hintern) Nußbaum“ genannt, lag an der

nördlichen Ecke von Kaiser- und Nußmannstraße, deren Name somit nur

eine Verballhornisierung der ursprünglichen, nach dem Geschlecht

benannten „Nußpovmes Gassen“ ist, welcher in den Spitalurkunden von

1359 (August 21), 1386 (Oktober 15) und 1389 (November 15) gedacht wird.

Die Aufstellung einer Stammtafel der Träger des Namens Kolman ist im

Geschlechterbuch nicht versucht. Eine gewisse Unsicherheit besteht

jedoch, falls man allein die männlichen Glieder ins Auge fasst, einzig

hinsichtlich der mutmaßlich zweiten bekannten Generationsreihe, deren

beide Glieder schwer auseinander zu halten und darum auch nicht sicher

mit denjenigen der nachfolgenden zu verknüpfen sind.

Zu der mit „C.dictus Cholman“ verbürgten ersten Nennung – vermutliche

der erste dieses Namens überhaupt – wird im Geschlechterbuch

ausgeführt: „1245, miles de Friburg 1252, der Alte 1264. Er ist wohl

der Konrad K., welcher nebst drei andern Edelleuten samt ihren Frauen

und Töchtern unter reicher Beschenkung der Clarissinnen 1272 in den

Franziskanerorden trat.“ Und von dessen Gattin wird angenommen, daß sie

identisch sei mit der „im Necrologicum Güntherstalense als am 21. Juli

+ bezeichneten Elisabeth Snewelin dicta Kolmanennin“.

Das angeblich 1272 gegründete Karmelitenkloster „S Clara prope

Friburg“, somit noch extra muros, lag im Wohngebiet der Familie. Für

1327 ist mit „Elisabethe Buggenrütin“ auch eine Äbtissin aus dem

Geschlechte bezeugt. Das Anniversar gedachter angeblich gleichnamiger

Gemahlin Konrad Kolmans des Alten, deren Familienname wir in

Wirklichkeit nicht kennen, war zwar durch eine 1344 vollzogene Stiftung

der Anna Kolman, der Witwe des Johannes von Feldheim, für die

Zisterzienserinnen zu Günterstal zu begehen ein Anlaß gegeben, aber die

einzig auf die Taufnamensgemeinschaft gestüzte Hypthese Kindlers von

Knobloch – und mehr will es ja nicht sein – wird durch einen

unmittelbaren urkundlichen Ausweis einigermaßen hinfällig. Durch einen

Verkaufsbrief von 1316 (Januar 21) lernen wir nämlich einen „Colman

Johannes Snewelines seiligen tochtermann / und Elsbethen sin elichi

wirtinne“ kennen, auf welche sich somit aller Wahrscheinlichkeit nach

der Güntertaler Eintrag bezieht, und um deren Töchter wird es sich

vielleicht handeln, wenn sie erfahren, daß der 1347 verstorbene

Freiburger Bürgermeister Johannes Snewlin, genannt der Gresser, bei

seinen Zuwendungen an die zu Güntertal eingepfründeten Angehörigen

seines Verwandtenkriesen auch „Komans kinden“ gedenkt. Über die Person

des Vaters dieser Elisabeth orientieren uns ihre in gedachtem

Verkaufsbrief miturkundenden Brüder. Es ist der 1308 als bereits

verstorben bezeichnete Ritter und Bürgermeister gedachten Namens, der

1300 gegen ein Murbachsches Lehengut in Schliengen die Doppelburg

Landeck eintauschte. Den Taufnamen seines Schwiegersohnes erschließt

uns dessen anhängendes Siegel. Es handelt sich um den Edelknecht Konrad

Kolman, der nach Ausweis eines Vermerks auf der Plikatura des Dokuments

von 1316 den Beinamen „Jud“ führte. Er ist wohl der Stifter der

Kolman-Jude-Pfründe im Münster zu Freiburg und identisch mit dem von

Kindler von Knobloch verzeichneten „Konrad Bürger zu Freiburg“, der

1312 (Ferbuar 9) dem Kloster Oberried Gülten zu Kappel veräußert, von

dem er sagt: „seine Frau war damals eine Tochter des Johann Schnewli,

wohl die im Necrol. von Güntherstal als am 24. November + bezeichnete

Margarethe Snewli dicta Kolmennin“. Nachdem er die Elisabeth Kolmennin,

die vorerwähnte Mutter des Edelknechtes Snewlin Kolman, irrtümlich

bereits anderwärts untergebracht, blieb eben für den Konrad Kolman-Jud,

der übrigens dem Geschlechterbuch unter dem Namen nicht bekannt ist,

nur die Margaretha übrig.

Konrads noch 1330 (Februar 15 Fbg.) als Bürgerin von Freiburg einen

Verkauf an das Heiliggeistspital vollziehender Mutter, der „Frau Berthe

Kolmennin / hern Cuonrat Kolmans“ sel. Witwe, wurde nebst deren

jüngsten Söhnen Johannes und Nikolaus bereits gedacht. Das

Geschlechterbuch gibt die Altersfolge der drei Brüder in der Reihe:

Johannes, Nikolaus, Konrad, was in den mir zu Gesicht gekommenen

urkundlichen Ausweisen keine Bestätigung findet und auch an sich schon

durch die Annahme des Vaternamens für den Jüngsten unwahrscheinlich ist.

Als Gatte Bertas nimmt das Geschlechterbuch den 1258 bezeugten

„Conradus junior“ an, das Epitheton als Unterscheidung gegenüber dem

Vater deutend, als welcher der gleichzeitig (Sept. 22) als Zeuge

urkundende „C(onrado) dicto Colman senior“ in Anspruch genommen wird.

Dann könnte der „her Colman ein ritter“, der 1298 (Jan. 22) als Mage

der Brüder „Lanze von Nicolawes von Valkenstein“ urkundet, der Vater

der Brüder Heinrich und Wilhelm sein. Seine in der Verehelichung mit

einer Tochter des Geschlechtes begründete Magschaft – wobei jedoch

nicht an Berta zu denken – käme ja auch durch den bei den

Falkensteinern üblichen Namen des ältesten seiner beiden Söhne zum

Ausdruck, und auch das Auftreten von nicht weniger wie drei

Falkensteinern unter den Bürgen des Sühnebriefes von 1314 spricht für

ein näheres Verwandtschaftsverhältnis. Es ist vermutlich identisch mit

dem schon erwähnten „her Colman“, dem 1306 (Febr. 11) Herr Hug von

Üsenberg Urfehde schwor; vielleicht auch mit dem, Kindler von Knobloch

unbekannt gebliebenen „Colmanus scultetus“ von 1275 (Febr. 23). Ob hier

„Colman“ als Taufname zu gelten hat, oder dieser, wie in einigen

anderen Fällen, nur zufällig gegenüber einer prominenten Persönlichkeit

unterdrückt ist, lasse ich dahingestellt. Kindler von Knobloch ist an

diesen sich unmittelbar aufdrängenden Fragen kurzerhand vorbeigegangen.

Für die Zuteilung der „Margaretha Sneweli dichta Kolmennin“ bieten sich

einstweilen keinerlei Anhaltspunkte. Vor allem entbehren die

Bemühungen, für die letzten Besitzer der wilden Schneeburg zum

mindesten ein Verwandtschaftsverhältnis zu den Snewlin durch

Verschwägerung zu konstruieren, jeglicher sichern Grundlage. Wenn

Pfaff, im Widerspruch zur unkundlich bezeugten Erwerbung durch Kauf,

a.a.O. sagt: „Wahrscheinlich kamen die Kolmannen nur durch Heirate in

ihren Besitz, denn Konrad Kolman nennt um 1312 Johanns Snewlin selig

seinen Schwäher“ – das ist Schwiegervater-, so ist die aus dieser

Tatsache abgeleitete Folgerung, da ja dieser Konrad keinen Anteil an

dem Burgbesitz seiner Vettern hatte, ebenso völlig unzutreffend wie die

Angabe Gießlers, der in seiner Geschichte des Wilhelmitenklosters zu

Oberried „den Wegelagerer Ritter Kollmann einen Schwager der

Schnewelin“ sein läßt. Die beiden von ihm in eine Person verschmolzenen

Besitzer der Burg waren damals weder im Besitz der Ritterwürde noch

irgendwie nachweisbar mit den Snewlin verschwägert. Die durch nichts

begründete Annahme gedachter Verschwägerung hat aber in Verbindung mit

der den oberflächlichen Betrachter verwirrenden Gleichnamigkeit

verschiedener Snewlin und Kolman nicht wenig zu den das tatsächliche

Geschichtsbild entstellenden Ausführungen beigetragen, aus welchen das

unhaltbare Fundament der von einer fesselnden Räuberromantik umwobenen

Snewlin-Kolmann-Legende gebildet wurde, die namentlich in der beliebten

Ausmalung der Vorgänge bei der Zerstörung der wilden Schneeburg ihre

üppigsten Blüten getrieben. Es muß ausdrücklich betont werden: Mehr als

aus den beiden Sühnebriefen von 1315 (Juni 1 und Juli 15) herauszulesen

ist, wissen wir über den Fall der Burg nicht. Wir wissen nicht einmal

genau, wann sie gebrochen wurde. Bader spricht vom Frühjahr 1315, ein

andermal, ebenso wie A. Poinsignon, von 1314. Allein Gießler, der uns

die meisten Einzelheiten zu erzählen weiß, kennt sogar den Tag:“ Nach

heftigem Kampfe“, so berichtet er, „wurde dieselbe am 29. September

1314 von der Freiburger Bürgerschaft unter Führung ihres Grafen Konrad

erobert, ausgebrannt und dem Erdboden gleichgemacht. In Oberried geht

heute noch die Sage, daß eine Magd die Verräterin gespielt habe, indem

sie den Freiburgern mit einem weißen Tuche winkte, als die Burgherren

mittags zu Tische saßen. Die Freiburger hätten dann dieselben plötzlich

überfallen und alle erschlagen.“ Alles das wäre geschehen fünf Tage,

nachdem die Stadt ihren Bundbrief gegen die Brüder Kolman

angeschlossen, und sogar noch eine Woche vor dem Sühneabkommen, das

vermutlich unter diesem Druck mit den angeblich Erschlagenen zustande

kam, in dem aber von der Zerstörung der wilden Schneeburg mit keiner

Silbe die Rede ist. Wo Gießler seine haltlose Angabe her hat, sagt er

nicht. Das im Karlsruher Generallandes- sowie in den Freiburger

Archiven vorhandene urkundliche Material liegt für die in betracht

kommende Zeit in den von Stadtarchivar Dr. Hefele für das geplante

Freiburger Urkundenbuch aufs sorgfälltigste bearbeiteten Manuskripten

geschlossen vor. Es berechtigt, die Datierung des Falles der Burg auf

den 29. September 1314, da jedenfalls aus keiner urkundlichen Quelle

geschöpft, ebenso in den Bereich der Sagenbildung zu verweisen, wie die

Geschichte von der verräterischen Magd. Graf Konrad war bei der

Zerstörung der Burg und dem daraus entbrannten Krieg offenbar überhaupt

nicht beteiligt.

Unverständlich ist es, wie diese irrige Vorstellung vom Gang der

Ereignisse auch in dem Geschlechterbuch Eingang finden konnte. Hier

wird gesagt, daß sich „die Bürger von Freiburg 1314. 24.9. mit dem

Grafen von Freiburg und vielen Adligen verbündeten, die Burg einnahmen

und dem Erdboden gleich machten.“ Und unmittelbar anschließend gleich

weiter: „Heinrich war in Gefangenschaft der Freiburger geraten und

mußte nebst seinem Bruder unter Stellung zahlreicher Bürgen 1314.5.10.

Urfehde schwören“ usw.

Diese Angaben lassen doch fraglos nur die eine mit dem urkundlichen

Bild unvereinbare Deutung zu, die Zerstörung der Burg sei zwischen dem

24.September und 5. Oktober 1314 erfolgt und dabei Heinrich gefangen

worden, ein Irrtum, der sich allerdings auch schon in Schreibers

Stadtgeschichte eingeschlichen hatte und unmittelbar hieraus auch von

Bader in seinen in der Badenia veröffentlichten Aufsatz „Eine

Schwarzwaldwanderung“ übernommen worden war. Das Geschlechterbuch hätte

jedoch, nachdem die erschlossenen, urkundlichen Quellen leicht

zugänglichen waren, nur aus diesen schöpfen dürfen, und diese lassen

nicht den geringsten Zweifel, daß die Zerstörung der wilden Schneeburg

erst nach dem 5. Oktober erfolgte, wenn sie uns auch über den Tag, an

dem sich ihr Schicksal vollzog, keinen Aufschluß geben. In dieser

Hinsicht ist ja schließlich auch Bader zu einer richtigeren

Urkundenauslegung gelangt, wenn auch sein Zeitangabe – „Frühjahr 1315“

– nur als eine schätzungsweise, der Wirklichkeit allerdings vermutlich

näherkommende, angenommen werden darf.

„Die wilden Schneeberger“ hat Bader eine jüngere Abhandlung darüber

betitelt, und die Erzählung in seiner Schwarzwaldwanderung beschließt

er mit den Worten: „Seither liegt die Veste als wilde Schneeburg in

ihren Trümmern.“ Auch dieses die Tatsachen entstellende assoziative

Gedankenspiel ist bezeichnend. Nicht der Charakter der Burg, die rauhe

Lage des Felsennestes im hohen Schwarzwald, hätte, so könnte man

darnach glauben, dieser jüngeren Feste gegenüber jener gleichen Namens

auf dem Schienberg die Bezeichnung als „der nuwen unde wilden

Snevspurg“ verschafft, wie sie von Anbeginn genannt wird, sondern in

Erinnerung an die Untaten der wilden Raubgesellen, die hier ihren Horst

errichtet, habe der Volksmund den spärlichen Trümmern, welche noch von

der Stätte ihres verworfenen Treibens Kunde geben, den treffenden Namen

beigelegt. „Das Räuberschloß“ wird, wohl auf Grund der umgehenden Sage,

wie Poisignon berichtet, ein wilder Felszacken über dem Gefällmattenhof

genannt.

Erhalten hat sich von der Burg soviel wie nichts. Ihre „nur aus

Mauerbrocken und Steingeröll, untermischt mit Mörtelstücken,

bestehenden, doch unverkennbaren Reste“ unterhalb der Gefällsmatte,

deren Pfaff und wörtlich gleichlautend Gießler gedenkt, würden uns ohne

anderen Zeugen ihrer einstigen Existenz diese kaum verraten. Ob sie

gleich nach ihrer Einnahme „dem Erdboden völlig gleich gemacht wurde“,

zu welchem Behufe sofort nach Niederlegung des Hauses in der Stadt „die

bestaubten Arbeitsleute mit ihren Zerstörungswerkzeugen unverweilt

aufbrachen“ – wie Bader zu berichten weiß -, mag dahingestellt bleiben.

Von der ungefähr sechs Jahrzente später zerstörten Snewlinschen Feste

Birchiberg wird berichtet, daß die Freiburger sie, nachdem sie

„gewunnen wart“, vollständig „brachent / und gentzlich darnider

wurdent“, bie deren Lage an dem niedern Berghang des Möhlintales

immerhin eine einfacher Aufgabe. Der Feste am Hochfarren wird dagegen

noch zwei Jahre nach ihrem Fall in einem Anno 1601 vidimierten

Kaufbrief vom 12. April 1317 als der „Burg der man sprichet die wilde

Schneberg“ in einem Sinne gedacht, woraus man schließen möchte, es sei

doch noch etwas mehr übrig geblieben als nur ein Trümmerhaufen. Auch

der Wortlaut des Sühnebriefes vom St.Margartentag 1315 spricht für eine

solche Annahme. Immerhin scheinen die Freiburger gründliche Arbeit

geleistet zu haben, da sie ja nicht nur die Burg „brachen“, die

erbeuteten, von Bader unerwähnt gelassenen, Wallachen ("die Meiden“),

zwei Kühe und ein Maultier, den Bestand an Waffen, Wein, Mehl usw.

hinwegführten, was wiederum darauf schließen läßt, daß der Bau

erst nach wohl nicht allzuschwer gefallener Einnahme in Flammen

aufging, sondern auch den zugehörigen Wald verwüsteten. Der Sühnebrief

von 1355, der nur noch von dem "burgstal“, also der Ruine, spricht,

lässt jedenfalls erkennen, daß die Stadt da in ihrem Besitz gelangte

Bauwerk nicht mehr unter Dach brachte. Nachdem es einmal seinem Zerfall

überlassen, werden die harten Winterstürme verhältnismäßig rasch das

ihrige getan haben, um das ausgebrannte, gebrochene Gemäuer gänzlich

niederzuwerfen, von Menschenhänden wie überall durch Inanspruchnahme

des irgendwie anderweit Verwendbaren redlich unterstützt.

|

Berichtigend muß schließlich noch einmal in einem nicht unwesentlichen

Punkte an die Ausführungen des Geschlechterbuches herangetreten werden.

Was uns auf Grund der Arbeit Kindlers von Knobloch bis jetzt geboten

wurde, stellt schon dem Umfange nach eine geradezu bewundernswerte

Leistung dar, auch wenn man die Mitarbeit anderer mit in Rechnung

stellt. Daß der Verfasser dabei jedes einzelne genealogische Bild

ausnahmslos zu demjenigen Maß von Klärung gebracht, daß an der Hand des

verfügbaren urkundlichen Materials überhaupt erreichbar ist, wird man

billigerweise, da über die Kraft eines einzelnen weit hinausgehend,

nicht erwarten dürfen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die

unterlaufenen Irrungen zu beurteilen.

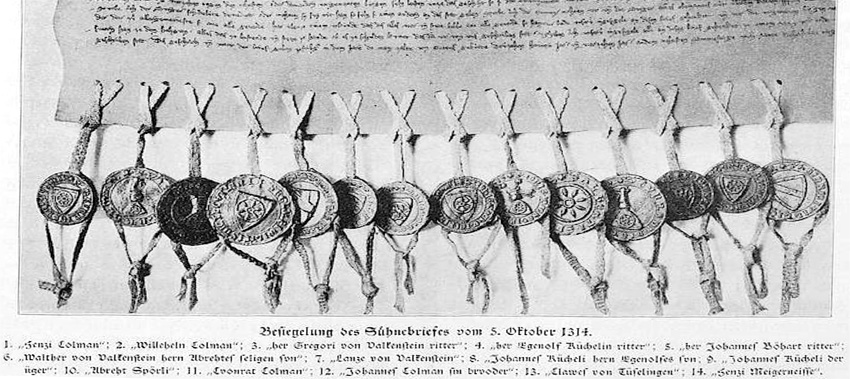

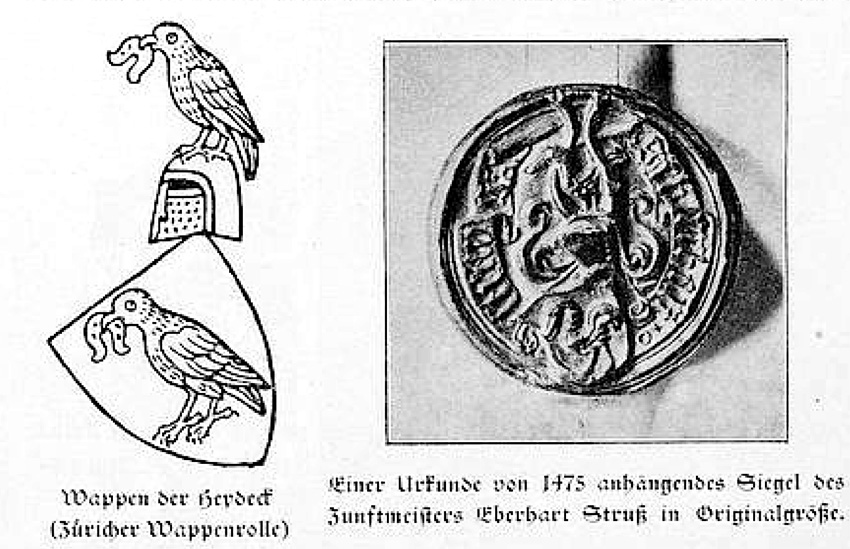

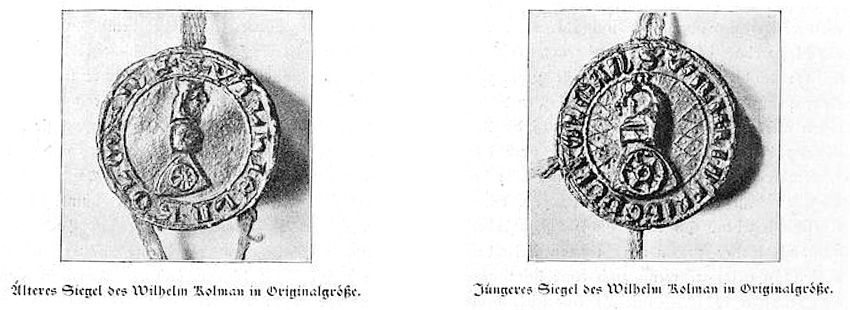

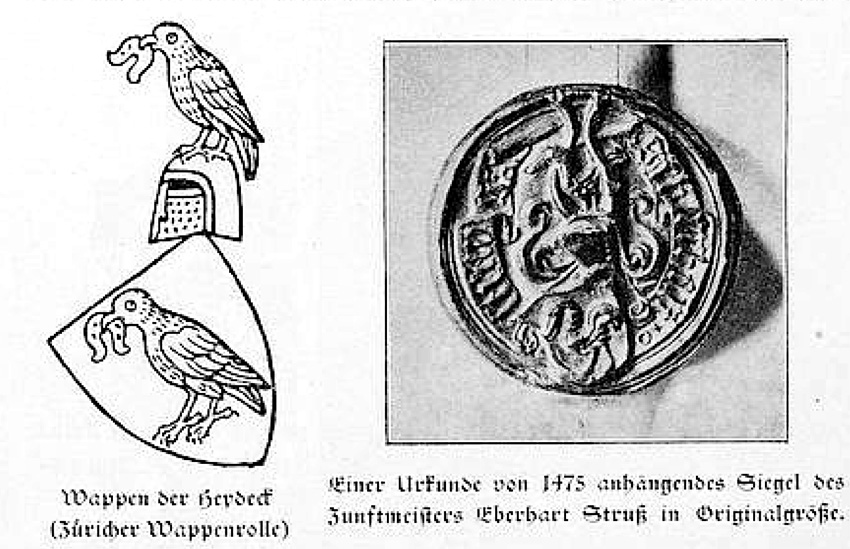

Für den Heraldiker völlig unfaßbar ist dagegen die Auslegung welche

seitens Kindlers von Knobloch das von ihm abgebildete Kolmannsche

Wappenbild erfahren hat.

Das

Wappen des Geschlechts ist uns nur durch dessen ausnahmslos dem 14.

Jahrhundert angehörende Siegel überliefert. Unter den mir bekannt

gewordenen sind jedoch nur drei Helmsiegel. Zwei derselben gehören dem

Wilhelm Kolman. Das ältere, mit ausnahmsweise links geneigtem Schild

und dessen Form nach um 1300 entstanden, hat die Legende: "+S´.

WILHELN.KOLMAN“. Die zum Teil etwas undeutliche des jüngeren lautet:

"S. WILHEL´I. D`. FRIb´G. DCT. KOLMAN.“ Dieser erstmals an der Urkunde

vom 1. Juni 1315 nachgewiesene Neuschnitt, dessen sich Wilhelm auch

noch bediente, als er bereits im Besitz der Ritterwürde war (das Siegel

hängt der Urkunde von 1326 an), ist vermutlich durch den Verlust des

älteren Stempels bei Zerstörung der wilden Schneeburg veranlaßt und

anscheinend auch nicht in Freiburg gefertigt worden. Bemerkenswert ist

der Wechsel in der Legende durch Einschaltung der Herkunftsbezeichnung.

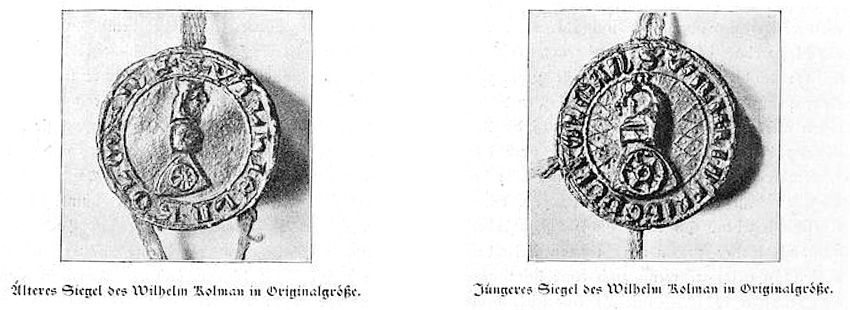

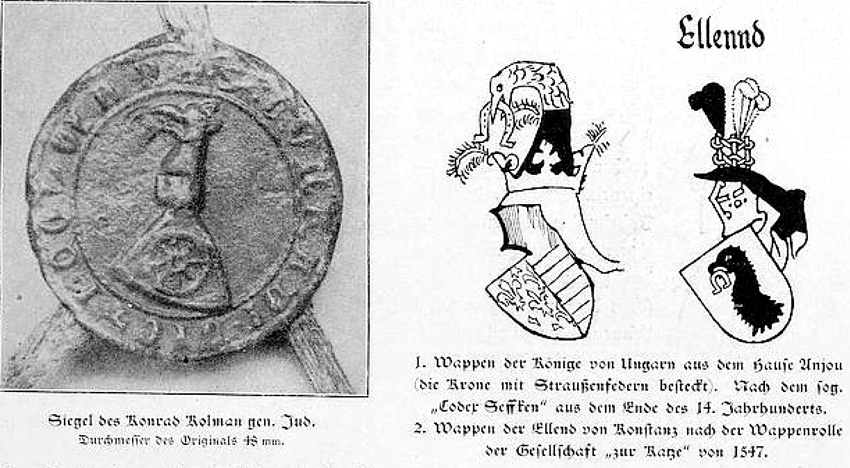

Das verschiedenen Urkunden anhängende dritte ist dasjenige des

Edelknechtes Konrad Kolman gen. Jud. Die Legende lautet: "+S`.

KUNRADI.DICTI. COLMAN.“ Mangelhaft bereits durch Schreiber in dessen

Urkundenbuch abgebildet, hat es offenbar auch der Wappenzeichnung im

Geschlechterbuch als Vorlage gedient.

Dazu wird nun gesagt: "Die Siegel zeigen im gerandeten Schilde ein

achtspeichiges Rad, das Siegel der Ek. Conrad 1314 zeigt als Helmzier

einen Adlerhals mit einem Hufeisen im Schnabel, welche Helmzier auch

die von Tußlingen führten.“

Die beiden Siegel des Wilhelm Kolman scheinen Kindler von Knobloch

unbekannt geblieben zu sein, ein Beweis, daß ihm die Originalurkunden

in Freiburger Stadtarchiv nicht zu Gesicht kamen. Das jüngere des

Wilhelm hat nur sechs Radspeichen, ebenso die helmlose seines Bruders

Heinrich sowie des Johannes, dessen jüngeren Bruders des Kolman Jud.

Doch das ist für die Blasonierung irrelevant.

Dagegen handelt es sich bei dem mit Ohren ausgestatteten Vogelkopf des

Helmschmucks keineswegs um einen Adler, sondern um einen Vogel Strauß,

in der typischen Auffassung des Mittelalters. Mit Ohren hatte man sich

wohl auch den Greif gedacht, den Adler niemals. Sie fehlen mitunter

auch dem Vogel Strauß (mittelhochdeutsch: "strüz, strüs, strouze,

strouse“, aus lat. "struthio“), das Hufeisen aber ist ein Attribut, das

einzig ihm zukam. Das hätte Kindler von Knobloch unbedingt wissen

müssen. Bot doch ausreichende Belege dafür schon G.A. Seyler in seiner

klassischen Geschichte der Heraldik.

|

" Den schilt den wil ich gesten

den Aggalon do fuorte da

sin velt erlühe lafürbla

dar inne stuont von golde ein strüz

dem hiene ze sinem snabel uz

ein silberwiz rosisen“,

sagt Meister Konrad von Würzburg (+1287) vom Wappen des Königs Aggalon

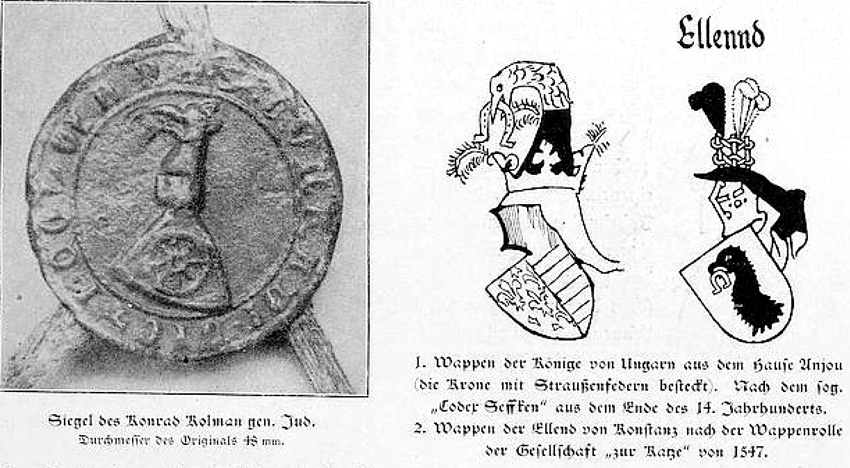

im "Trojanischen Krieg“. Und in Übereinstimmung mit der Darstellung im

sog. "Codex Seffken“ beschreibt Peter Suchenwirt (+um 1395) den

Helmschmuck des Königs von Ungarn:

"Den stauzzenhals hermeleinen

sein augen von rubeinen

gleisten gen der veinde schar:

der snabel ist von golde gar

darin er fürt ze preisen

gestalt als ein hufeysen

gepogen chlar von golde rein

gekrönet ist daz howbet sein

mit golde reich.“

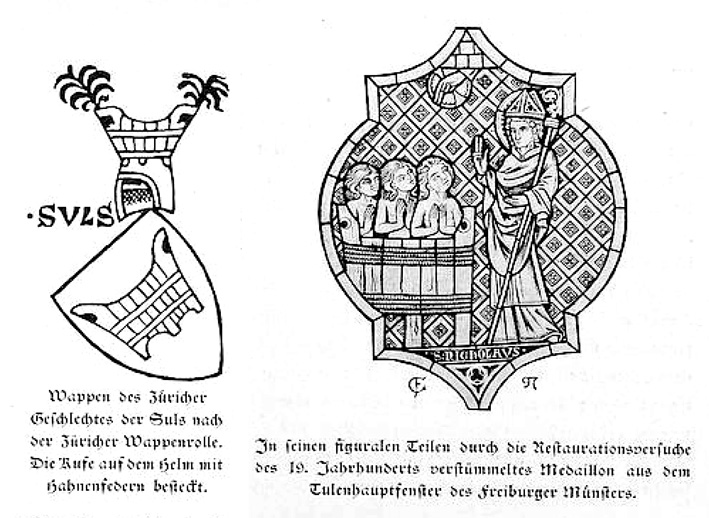

So ist denn auch das Wappenbild der Ellend von Konstanz, das Kindler

von Knobloch a.a.O. gleicherweise als "Adlerhals mit einem natürlichen

Hufeisen im Schnabel“ anspricht, wiederum nichts anderes als ein

Straußenhals, was zugleich auch die Straußenfedern auf dem Helm

anzeigen, die jedoch nicht, wie er auf Grund der verballhornisierten

Abbildung meint, aus einer "durch sieben (3. 4) g. Ringe gebildeten

Krone“, sondern aus einem sog. "Gebünde“, einem Zaun aus Flechtwerk,

herauswachsen, worüber die Wappenrolle der Konstanzer

Geschlechtergesellschaft "zur Katze“ keinen Zweifel läßt.

Das Hufeisen ist eben – ich wiederhole es – in der mittelalterlichen

Kunst, nicht nur ein untrügliches, sondern oft genug das einzige

Merkmal, durch das erkannt wird, daß ein Vogel Strauß dargestellt

werden sollte.

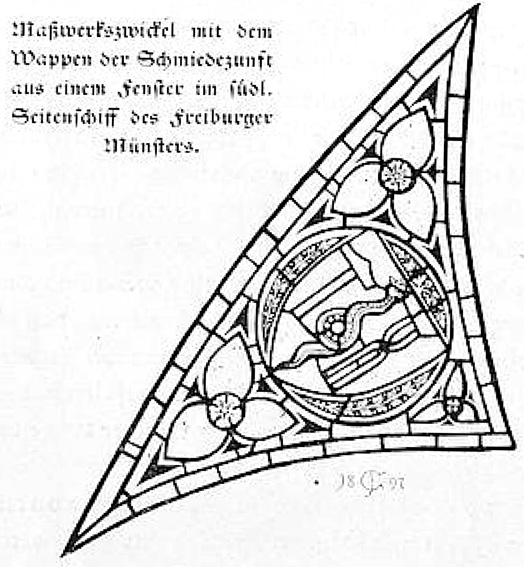

In dem am ehesten einem Rebhuhn vergleichbaren Federvieh, das unter den

teils symbolischen, teils groteskenhaften Vierpaßfüllungen der

Portallaibungen der Kathedrale zu Lyon auftritt, würde man ohne das im

Schnabel getragene Hufeisen ebensowenig einen Strauß zu erkennen

vermögen, wie in dem papageienartigen, kurzbeinigen, blauen Vogel im

Schild und auf dem Helm der Heydek in Schwaben in der Züricher

Wappenrolle. Das dem Ende des 15. Jahrhunderts entstammende, auf Schild

und Helm einen Straußen zeigende Siegel des Freiburger Ratsmitgliedes

Eberhart Strauß, das ich in der von Dr. Hefele geleiteten und bereits

zu stattlichem Umfang angewachsenen, ungemein wertvollen Wappensammlung

unseres städtischen Archivs gefunden, ist der einzige mir bekannt

gewordene Fall, wo auf das traditionelle Attribut verzichtet ist.

|

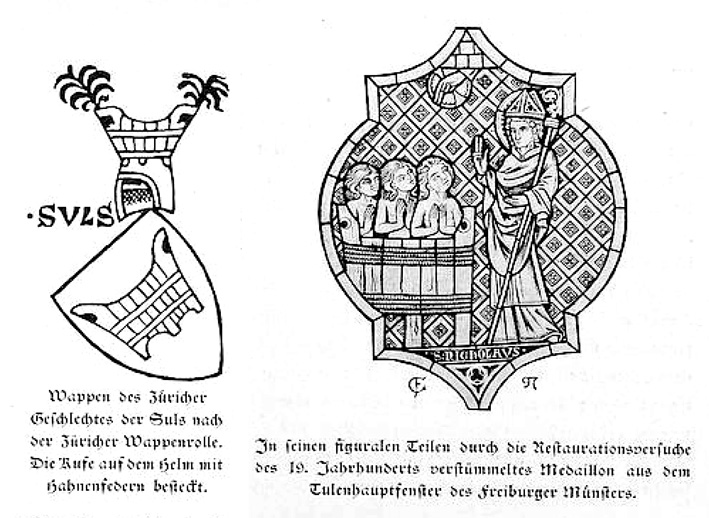

Der exotische Vogel war eben bei uns den meisten Darstellern nur nach

seinen aus den Bestiarien übernommenen Lebensgewohnheiten bekannt, denn

auch sein kostbares Gefieder kam – wenn desselben vereinzelt auch schon

früher gedacht wird – eigentlich erst seit dem 15. Jahrhundert als

prunkvoller Hut- und Helmschmuck neben den zuvor beliebten heimischen

Reiher-, Hahnen- und Pfauenfedern zu allgemeinerer, im Verlauf der 16.

Jahrhunderts allerdings dann auch zu denkbar üppigster Anwendung.

Die Vorstellung, welche sich das Mittelalter von den fremden Tieren zu

eigen gemacht, wird nun aber namentlich von dem Glauben beherrscht, daß

es eine unwiderstehliche Begierde nach dem Genuß von Eisen habe.

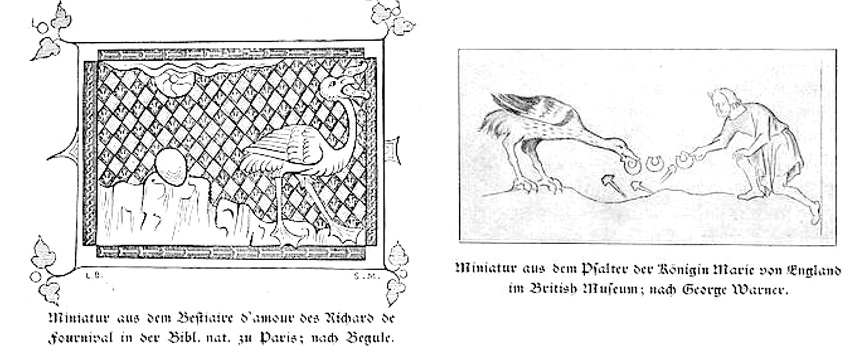

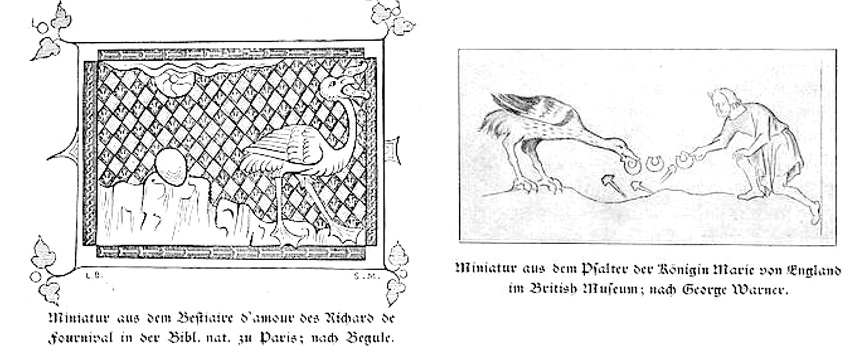

In

dem Bestiaire d´amour des Richard de Fournival sehen wir einen Vogel

Strauß, nachdem er eben ein Ei gelegt, das auszubrüten er nun geruhsam

der Sonne überläßt, nach getaner Arbeit sich an einem Hufeisen

erquickend, stolz davonschreiten, und in dem reich mit Bildwerk

geschmückten, dem Anfang des 14. Jahrhundert entstammenden Psalter der

Königin Marie von England begegnen wir der Darstellung, wie ein Mann

einen Vogel Strauß dadurch anzulocken sucht, daß er ihm Nägel und

Hufeisen vorwirft. In seinen nicht viel jüngeren Buch der Natur

berichtet aber der Regensburger Kanonikus Konrad von Megenberg (+1374)

"Von dem Strauzen“: "Strucio haizt ain strauz und haizt in kriechischer

sprach assida und haizt auch camelon 7 dar umb er gespalten fuez hat

als ein kammel.....er izt eisen und verdaut daz / wan er ist gar haizer

natur. Er hazzet die pfärd von natur und laidigt si wa er mag / und dar

umb fürhtent in diu pfärt gar ser und hazzent in also vast daz si in

niht getürrent angesehen.“

Wie diese Vorstellungen entstehen konnten, darüber unterrichtet uns die

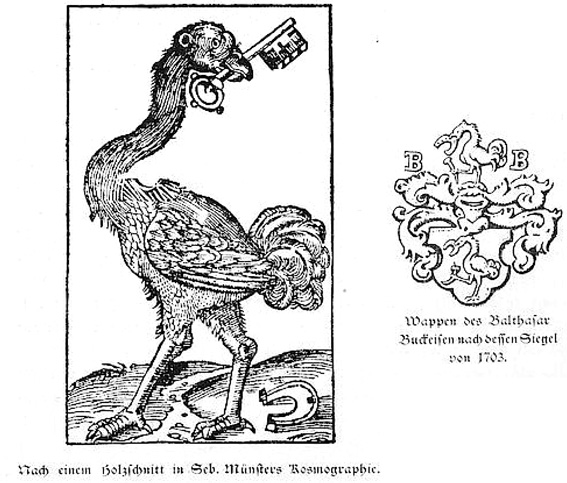

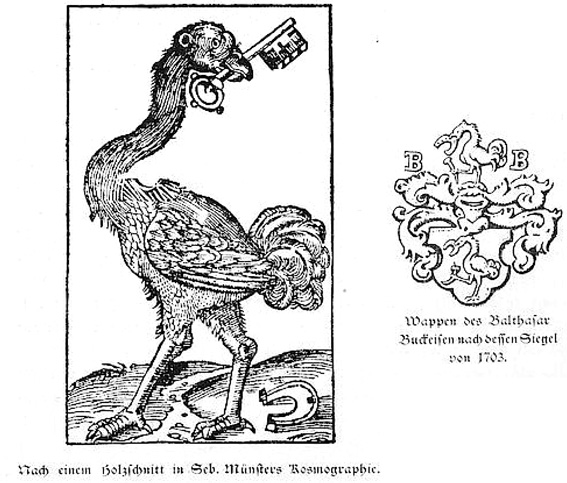

Ausführungen des Basler Hochschullehrers Sebastian Münster, der in dem

von "Affrica mit seinen besondern Ländern / Thieren / und

wunderbarlichen Dingen“ handelnden Buche seiner bei Petri erstmals 1544

und fernerhin in nicht weniger wie 24 deutschen Ausgaben verlegten

Kosmographie "Von den Straussen“, welchen er ein besonderes Kapitel

gewidmet, zu erzählen weiß: "So man diesen Vogel abthuot / findet man

gemeinlich in seinem Magen stein / und etwann Eysen / und die sol er

verzeeren so sie lang bey jm geligen.“ Wenn er, ohne Schaden zu nehmen,

Steine verschlingen konnte – und das scheint erwiesen -, warum sollte

er nicht auch Eisen verdauen können, wenn er sich Zeit dazu ließ? Auch

der Künstler, der die Illustration zu dem Kapitel gefertigt, hat sein

Straußenbild offenbar nicht allein aus der Tiefe des Gemüts geschöpft.

Aber neben den Vogel zur Kennzeichnung seiner Neigung ein Hufeisen zu

legen, konnte er doch nicht unterlassen, wozu er ihm, in Bereicherung

seines Speisezettels wohl von künstlerischen Erwägungen geleitet, zur

Abwechslung einen mächtigen Schlüssel in den Schnabel gab.

|

"Dieser verwandelt sich Eisen in Speiße“, sagt vom Strauß selbst

Leonardo da Vinci, ein Mann, der sonst in der richtigen Erkenntnis

solcher Dinge seiner Zeit weit vorausgeeilt, ein Beweis, wie fest und

unerschütterlich die eingelebte Vorstellung allgemein im Volksglauben

Wurzel gefaßt.

Durch diese vermeintliche Eigenschaft wurde nun der Vogel im

Mittelalter gerne mit allem in Beziehung gebracht, was irgendwie mit

Eisen zu tun hatte, wobei der naiven Kunst das auch als "isen“ kurzweg

bezeichnete Hufeisen im Schnabel als feststehendes, allbekanntes

Attribut den Mangel anderer ausreichend kenntlich machender Merkmale

ersetzen mußte. So zeigt den auch das Siegel der Stadt Leoben – des

Hauptstapelplatzes steirischen Eisens – einen Strauß. Ein Hufeisen im

Schnabel, ein zweites mit dem rechten Fuß emporhaltend; und nach

Siebmacher führten zu Wartberg im Komitat Preßburg einen solchen auch

die Schmiede, die sonst allerdings fast allgemein als Feuerarbeiter den

Lindwurm zum Wappenzeichen ihrer Zunft erkoren hatten. Doch auch vom

Strauß glaubte man, daß er glühendes Eisen und glühende Kohle

verschlingen könne. Und in Freiburg finden wir den Strauß als

Wappenbild bei den Schmiedefamilien Buckeisen und Biehler, bei ersteren

auch als Helmzier, bei letzteren statt dessen drei Straußenfedern;

ferner, mit seinem langen Schnabel allerdings mehr einem Storch

vergleichbar, auf dem Siegel des Satzbürgers Kapitänleutnant Franz

Christoph Eisenschmied von 1717, dessen unbekannter Ahnherr, wie Wort-

und Bildnahme untrüglich bezeugen, fraglos gleichfalls am Amboß

gestanden. Und wenn wir erfahren, daß ein Hans Struß in dem

Steuerregister von 1481 als der Schmiedekunst zugehörig verzeichnet

ist, so wird man angesichts seiner Wappenführung auch auch für den

gleichzeitig belegten bereits erwähnten Eberhart Struß, obwohl er als

Meister der Tuchkunst im Rat saß, dieselbe Herkunft unterstellen dürfen.

Für Freiburg sind durch die Herrschaftsrechtsregister für die Zeit nach

1400 allein in der alten Stadt auch nicht weniger wie fünf Häuser "zum

Strauß“ nachgewiesen, jedoch nur in einem einzigen Falle, und zwar für

1565 durch einen Angehörigen der Familie Biehler, Beziehungen in

gedachtem Sinne. Das schließt jedoch, da die Entstehung der Hauszeichen

jedenfalls über die Zeit der ältesten Einträge weit zurückreicht,

angesichts des häufigen Besitzerwechsels in fraglicher Zeit die

Wahrscheinlichkeit nicht aus, daß solche ursprünglich bei all den

gedachten Häusern bestanden. Auf nach Art und Zeit unzulässigen

Voraussetzungen fußend, entbehrt die dem entgegenstehende Erklärung

Götzes der objektiven Begründung, wenn er sagt: "Ihn (den Vogel Strauß)

wählte zur Hausmarke wohl, wer die Straußenfeder als Helmzier führte,

wie der Habsburger die Pfauenfeder, also ein Edelmann, und so trifft es

sich gut, daß als ältester Träger des Namens Strauß in Basel 1286 ein

nobilis vir Cuonradus dictus Striuz de Wartenberg erscheint.“ Von den

bekannten älteren Freiburger Geschlechtern ist bis jetzt keiner mit

gedachter Helmzier erwiesen, und sie dürfte vermutlich ebensowenig für

den zur Stütze der Hypothese herangezogenen Basler Edelmann nachweisbar

sein, dessen Wappenführung mir nur hinsichtlich des Schildbildes

bekannt ist.

Mit diesem symbolischen Gehalt gewinnt nun aber auch das von den Kolman

gewählte oder lehensweise übernommene Helmkleinod einen bis dahin

unbeachtet gelassenen Betrachtungswert. Dasselbe erschließt uns nicht

nur die eigentliche Bedeutung des Namens, sondern gestattet zugleich

Rüchschlüsse auf die berufliche Herkunft des Geschlechtes, die auf der

festen Grundlage der gegebenen örtlichen Verhältnisse aus dem Bereiche

der Hypothese so viel wie völlig in den gesicherter Tatsachen gerückt

erscheinen.

|

Gleich den verschiedensten Wurzeln, aus welchen die Nachnamen

erwachsen, sind auch die Ursachen, welche im einzelnen Falle die

Wappenwahl bestimmten, meist nicht zu ergründen. Die einen oder anderen

unserer Geschlechterwappen mögen mit einem Lehens- oder sonstigem

Besitzverhältnis in Zusammenhang stehen, Beziehungen, die sich mehrfach

in Helmzeichen nachweisen lassen. In anderer wiederum äußert sich eine

örtliche oder berufliche Ableitung, die ja namentlich auch in der

Wortnamensbildung eine große Rolle spielt, allerdings hierbei sowohl

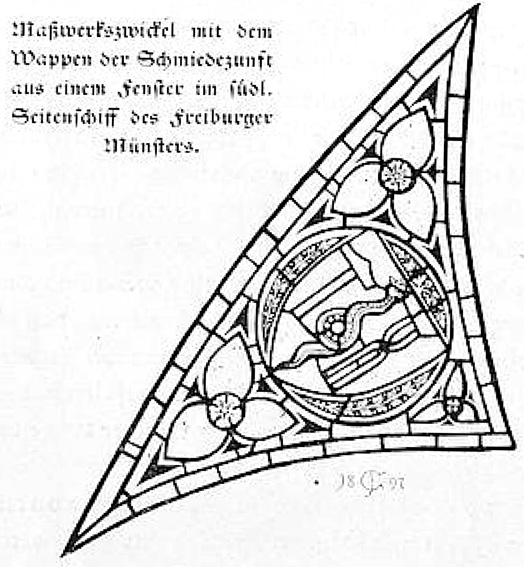

wie in ihrer Verbildlichung oft nur in andeutender und darum nicht