| Pater Jan Pieter Notermans S.C.J (1912-2005) |

|

| Schloß Weyler zu Stegen bei Freiburg i. Brg. |

| Ein geschichtlicher Überblick über die Entstehung des Hauses von den ältesten Anfängen bis zum heutigen Tag (1942) |

|

|

|

Alles zur größeren Ehre Gottes. |

Eng angeschmiegt an den Abhang der Schwarzwaldberge liegt im

südöstlichen Dreisamtal, etwa 10 km von der Stadt Freiburg

i.Brg. entfernt, 3 km von Himmelreich am Ausgang des

Höllentales, auf dem Wege zwischen Kirchzarten über Eschbach

nach St.Peter die kleine Bauernortschaft Stegen.

Stegen, etwa 390 m über dem Meere gelegen, hat mit seinen drei

Nebenorten Rechtenbach, Oberbirken und Unterbirken einen

Flächeninhalt von 548 ha. Das Dorf zählt außer dem

reichsgräflichen Schloß Weyler mit Schlosskapelle 55 Häuser mit

Neben und Ökonomiegebäuden, darunter das Rathaus, welches mit

der Schule verbunden ist, drei Wirtshäuser und eine eigene Post.

Das Dorf hat in normalen Zeiten ungefähr 400 Einwohner, die

größtenteils Landwirtschaft und Viehzucht betreiben.

Der Ort ist von den Vorhügeln und den Ausläufern des Feldbergs,

Kandel und Rosskopf umschlossen und liegt genau am Fuße des

eigentlichen Hochschwarzwaldes. Bei klarem Wetter hat man von

hier aus einen prachtvollen Ausblick auf den König des

Schwarzwaldes, den Feldberg. Die kleine Anhöhe in der Nähe des

Rathauses ist das Reckeneck und beim Nadelhof der sogenannte

„Galgenbühl“, der einstigen Richtstätte der Herrschaft von

Weyler. Von hier aus hat man einen sehr schönen Ausblick in das

Dreisamtal bis hinein in die Vogesen.

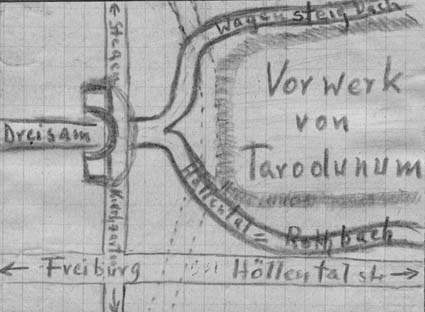

Der Name „Stegen“ stammt, wie aus einer Urkunde des 13.

Jahrhunderts hervorgeht, von der Brücke über die Dreisam. Damals

sind die beiden Bäche „Wagensteigbach und Höllentalbach“

oberhalb ihres Zusammenflusses mit je einem Steg überbrückt

gewesen; Der Häuserkomplex nördlich davon wurde „oberhalb der

Stegen“ genannt. Die jetzige Betonbrücke befindet sich etwa 20 m

unterhalb des Zusammenflusses der beiden Bäche.

Eben an dieser Stelle, von der Brücke aus deutlich sichtbar,

befindet sich eine flache, weit ausgedehnte Erderhöhung von 4-5

m Höhe. Wir stehen hier auf ältestem geschichtlichen Boden. Um

die Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus mag es gewesen sein,

als die Kelten jene Gebiete wieder auffüllten, die durch den Zug

der suebischen Stämme über den Rhein nach Gallien zu, hier im

Schwarzwald frei geworden waren. Im Dreisamtal erbauten die

Kelten zur Überwachung der Höllentalschlucht und der Freistraße

in Richtung des heutigen Freiburg eine gewaltige Festung,

Tarodunum genannt, d.h. Ochsenburg.

|

|

|

| Dreisambrücke oberhalb Stegen |

Skizze zu Tarodunum |

Vorwerk der "Ochsenburg" von der Stegener Dreisambrücke aus gesehen |

Besagte Erderhöhung, von der Brücke

aus gut sichtbar ist ein Vorwerk dieser Festung. Geistlicher Rat

Gustenhofer von Eschbach sagt in seiner Chronik, daß Schloß

Weyler in seinem ursprünglichen Teil wohl als Vorwerk der

Festung „Tarodunum“ angelegt worden sei. Das Kernstück dieser

militärischen Anlage wird wohl im heutigen „Burg“ zu suchen

sein, einer kleinen Ortschaft zwischen Stegen und Buchenbach.

Tarodunum, Zardunum, Zartuna, Zarten, in diesen Formen begegnen

wir dem Namen in den Urkunden. Schon der griechische Geograph

Ptolomäus erwähnt bereits im 2. Jahrhundert nach Christus in

seinem Weltatlas den Ort und die Festung Tarodunum.

Um das Jahr 50 nach Christus drangen die Römer in dieses Gebiete

ein. Damals wurde das Land Zehntland genannt. (Wegen Abgabe des

Zehnten) Die Römer haben die Festung Tarodunum als Rastort und

Reisestation benutzt, wie aus zahlreichen römischen Funden

hervorgeht, die 1928 von H. Wirth, Freiburg, gemacht

wurden.

Um das Jahr 260 nach Christus war die Römerherrschaft auf

badischem Boden beendet. Das Land war in langen, blutigen

Kämpfen von den Alemannen erobert worden. Aber nicht lange waren

die Alemannen Herren des Landes. Um 500 nach Chr. Drangen die

Franken, die damals mächtigste Völkerschaft, in das Land ein und

unterwarfen es. Die Franken teilten das Land in Gaue ein, und

diese Gegend erhielt den Namen „ Breisgau “.

Unter der Frankenherrschaft begann das Christentum in diesen

Gegenden allmählich festen Fuß zu fassen. Wohl gab es zur Zeit

der Römer schon vereinzelte Christen, aber eine regelrechte

Missionierung begann erst unter St.Gallus (* um 6445),

St.Fridolin und St.Trudbert.

Eines der ältesten christlichen Denkmäler des Dreisamtales ist

die Kapelle von Schloß Weyler in Stegen.

|

|

|

|

|

| Schloßkapelle Weyler ca 1940 | |||

Ignatius Speckle, der letzte Abt

von St.Peter behauptet nach der Chronik des geistlichen Rats

Gustenhofer von Eschbach: „Die Kapelle von Weyler zu Stegen ist

aller Wahrscheinlichkeit nach das erste christliche Gebäude des

heutigen Kirchzartener Tales und Weyler der Pfarrsitz des ganzen

Tales gewesen.“ „Erst später ist die Kirchzartener Kirche erbaut

und die Pfarrei dorthin verlegt worden.“

Die genaue Jahreszahl über die Entstehung der Kirchzartener

Kirche kennen wir nicht. Kirchenpatron ist St.Gallus. Sicher

ist, daß Mönche von St.Gallen den Grundstein gelegt haben. Nach

einer Urkunde vom Jahre 765 übergibt der Breisgauer Edle

Trudbert alle seine Besitzungen in der Mark Zartuna dem Kloster

St.Gallen. Nach den Neujahrsblättern der Bad. Histor. Kommission

„Die Anfänge des Christentums und der Kirche in Baden“ von Jos.

Sauer, S. 102 wird um das Jahr 812 eine zum Kloster St.Gallen

gehörige Kirche zu Kirchzarten erwähnt, von welcher aus die

ganze Gegend pastoriert wurde. Nach den Tauf- Ehe- und

Totenbüchern der Pfarrei Kirchzarten vom Jahre 1609 ff. gehört

das ganze Tal einschließlich der jetzigen Pfarreien

Buchenbach, Ebnet, Eschbach, Hofsgrund (auf dem

Schauinsland), Kappel und Oberried – zur kath. Pfarrei

Kirchzarten. Bei Neugründung der Pfarrei Eschbach (etwa 1786)

wurde der Hauptort Stegen jener neugegründeten Pfarrei

zugeteilt, während die Nebenorte: Unterbirken, Oberbirken und

Rechtenbach bis auf den heutigen Tag bei der Pfarrei Kirchzarten

verblieben.

Von St.Gallen gingen die Besitzungen der Mark Zartuna auf

Kloster Einsiedeln über: denn Kaiser Ott I. bestätigt im Jahre

973 die Besitzungen des Klosters Einsiedeln, wobei Zarten ein

„Einsiedliches Gut“ genannt wird. Von Einsiedeln erwarb das

Kloster Maria Zell zu St.Märgen den oberen Teil des

Dreisamtales, verkaufte ihm aber bald wieder an die Ritter

Snevelin zu Landeck. Kloster St.Blasien bestätigt den Rittern

von Snevelin nach einer Urkunde aus dem 11. Jahrh. die oberen

Teile des Dreisamtales als ihr rechtmäßiges Eigentum.

Um das Jahr 800 waren noch die meisten Höfe freies Eigentum der

Bauern; das herrenlose Land gehörte dem König. Das änderte sich,

als gegen Ende des neunten und zu Anfang des zehnten

Jahrhunderts schwere Zeiten über das Land einbrachen. Auf der

einen Seite zwang die Not zahlreich kleine Bauern sich teils

freiwillig, teils gezwungen unter den Schutz mächtiger Herren zu

begeben, wodurch immer mehr freie Leute zur Leibeigenschaft

herabsanken. Auf der anderen Seite stiegen unternehmende Männer

zu großem Einfluß empor, wurden vom König mit mächtigen Gütern

und Herrenrechten belehnt, und sind so Herren über ganze

Gegenden geworden.

Auf diese Weise ist ein großer Teil dieses Landes an die Grafen

von Breisgau gekommen, die sich später Herzoge von Zähringen

nannten. Einige dieser Herzoge waren große Förderer der

damaligen Kultur. So erbaute Herzog Bertold II. um das Jahr 1091

die Burg Zähringen und 1093 das Kloster St.Peter. Er regierte

von 1078-1111 und liegt im Kloster St.Peter begraben. Herzog

Konrad gründete im Jahre 1120 die Stadt Freiburg und erbaute das

herrliche Münster. Er starb am 8. Januar 1152 und liegt in der

Familiengruft zu St.Peter begraben. Der letzte Herzog von

Zähringen war Berthold V. Er starb 1218 und liegt im Münster zu

Freiburg begraben.

Erbe des Breisgaus wurde zunächst Bertholds Schwager, dann sein

Schwesternsohn Egon von Urach, der sich zunächst Herr, dann Graf

von Freiburg nannte.

Die Ritter von Snevelin (Schnevelin oder Schnewlin) zu Landeck

hatten um das Jahr 1000 ihren Wohnsitz auf dem Landgut Weyler zu

Stegen. Ihr Besitzverhältnis der oberen Dreisamer Gemarkung

brachten sie im Stegener Siegel zum Ausdruck:

|

|

“Ein gespaltener Schild; die linke Hälfte: Goldgrün geteilt = Snevelin. Die rechte Hälfte: ein aufsteigender Hirsch = St.Blasien“ |

Dieses Siegel ist bis auf den heutigen Tag das Gemeindesiegel

von Stegen (1942 Datum der Chronik. Der

Hrsg.) geblieben und wurde vom Generallandesarchiv

Karlsruhe als das einzig richtige, geschichtliche Gemeindesiegel

geprüft und bestätigt.

Die Ritter von Snevelin besaßen um das Jahr 1200 auch Burg

Wiesneck, 3 km östlich von Stegen entfernt am Ausgang des

Höllentales direkt gegenüber. Von hier aus konnte man leicht das

Höllental überwachen und die Ritter von Snevelin sollen der sage

nach von der Burg Wiesneck aus Raubüberfälle auf die Wanderer

des Höllentales gemacht haben. Vielleicht steh damit im

Zusammenhang die noch heute existierende Überlieferung, daß Burg

Wieneck und Schloß Stegen durch einen unterirdischen Gang

miteinander verbunden waren. Spuren davon sind jedoch nicht mehr

nachzuweisen.

In späterer Zeit ging das Besitzrecht von Schloß Weyler auf die

Herrschaft von Freiburg über und die Ritter von Wiesneck

erhielten es als Lehen übertragen. In einem Dingrodel

(Aktenrolle = Amtsbeschluß) über die Rechte zu Weyler (sine

dato) steht zu lesen:

“Dies seind die Rechten, die zu Weyler in den Hof gehörend, da

spricht man darnach. Wennt ihr Herrn hören, warumb wir her

seind kummen, so spricht er Ja, so spricht man, da unser

Altvorderen unser Lehen empfingent von der Herrschaft von

Freyburg. Da ward aufgesetzt, dass wir herkämet drei Zeit in

dem Jahr und hie heltend Geding; da ist der ein Tag der erst

zu Mitten Hornung an den Zinstag und der ander zu mitten Meyen

am negsten Zinstag, und der Drittag nach St.Gallentag, am

negsten Zinstag. Die drei Tag sollen ein jeglich Mann wissende

sein. Wer Erben und Lehen empfangen het vom Hofe, als

lieb ihm drei Schilling seind, der soll auf dieselben Tag ohn

Gebieten da zedinge seind......und do das beschah, - darnach

ward der Hofe zu Weyler verliehen Herre Eurn Vorderen von der

Herrschaft von Freyburg, zu einem rechten Erben Euch und euren

Nachkommenden alle Jahr umb dreissig Schilling Pfennig....

Auch ist zu wissende, wäre es ein Erb als ein ander Erbe, so

erbte auch dies Mayertumb ein Kind als des ander, des ist es

nit, es ist Manneslehen je des ältesten Sunes, das recht Erb

ist es. Und wäre. Dass an demselben abging, so wäre es darnach

des ältesten Erbe und auch wär, dass ein Herre an seinen

Kindern abginge, von Knaben, hätte dann ein Bruder, der recht

Erbe wäre es, hätt er’s das nit, so ist es darnach des negsten

Erben vom Mannen und von dem Geschlecht, auch zum rechten Erbe

als vorgeschrieben steht und wär sin denne zum Erbe kumbt, der

solle Herre und Vogt hie sein und Richter über Fereveln, über

Herrsuna und über alle Ding, des ze Klage oder ze Busse

gehört, nach Klag und nach Antwurt.....

So spricht man und fragt sie denn auf Eid, sagent an ihr

Herren ist es alles also herkummen, so sprechend sie, Ja, es

Herre Euer forderen Hand al also an Euch gebracht und unser

Forderen an uns.

Auch soll man wissen, wer hulden soll, der soll Nieman hulden.

Wann dem Herre zu Weyler ist, so fragt man sie aber auf den

Eid.

Auch soll man wissen, dass ein

Herre fürbaß mererecht zu diesem Hof hat, das auch her ist

kommen von der Herrschaft zu Freyburg. Das ist, als zu

Freyburg an dem Fischmarkt, und soll das anfachen von dem

großen Stein herinn und von den Leiweren herinn und wäre, daß

dazwischen Jeman den anderen jagte und seinen Leib oder umb

sein Gut, der soll kaufen des Herren Huld, als lieb sie ihm

sei, so fraget man sie aber auf den

Eid.

Auch ist zu wissend, dass das eine Herre mehr Rechtes hat zu

diesem Hof, das ist sein Zugochsen, die er zu Weyler hat. Sie

geen aus weiden und sond an fachen zum Maygtag und sond gan

vor sungichten vierzehn Nächt in den Matten allenacht und sond

einNacht unter sich herabgan in den Matten unzt an Atenthaler

Gassen, und die ander Nacht auf in den Matten unzt an

Sturenthaler Gassen, und die dritt Nacht sont sie an disshalb

auf in den Matten gen Rechtenbach unzt an Brunnengassen und

sond Weidganges gan. Unden soll nit auf eine Fürbasser haben

denne auf den anderen und soll ein Knecht hinter ihnen gan und

der soll den Gört (Stecken) in den Handen haben und soll den

Daume auf dem Görteisen han, und soll den Daume unter dem

Künne han, ob er schlafen wöll, daß ihn das Görteisen weck,

und layt aber er sich nieder schlafen, oder fährt von

Vigenschaft auf eine Fürbasser denne auf den anderen, fündet

man in schlafen, schlecht man ihn zu Tode, so bessert nieman

mit. Dies seins des Hofes Recht, so fragt man sie aber auf den

Eid.

Auch ist zu wissend, daß ein Herre zu Weyler mehr Rechtens zu dem Hofe hat. Das ist wo zwei erste Menschen sitzend mit Ehe und mit Ehren, wann da Gott über sie gebeutet, daß er´s scheiden will; ist daß der Mann versturbt, ist daß er ein eigen Mann ist oder an ein Gotteshaus gehöret, so hat die Eigenschaft das fürbracht, daß sie verfallend vor dem Leibe. Wer denn des Herren Knecht ist, der soll zu einem Herren gehen zu Weyler gehen oder zu seinen Knechten und soll einen Fall fordern von dem Leibe und nicht von dem Gut, und soll eins Herrn zu Weyler Knecht dargegen, und soll austreiben, ist nit da zu treiben und ist nit da zu treibend, so soll man austragen, was von Wehre ist oder von Harnesch, das zu sein Lib horte, und soll ihm einen Fall geben nach der Geburten küst uns soll ihn darmit begnügen und soll aber den gebührenden Fall Schilling dalassen und wenn das geschickt, so soll ,am dem Herrn zu Weyler darnach einen Fall geben von dem Gut und nit von dem Leibe. Darnach den besten Fall als er da ist und mit all dem Rechte, als davor von dem Leibe geschrieben steht. Und ist, daß über die Frauen Gott gebietet vor dem Mann, ist sie dann eigen, so soll die Eigenschaft da sie hingehört, auch begnügen mit ihrem besten Hesse nach der gebüren küst und gilt der Mann anderst nüman nit von der Frauen, weders denne da blieb lebend, so soll denne Erb und Lehen empfachen von einem Herrn zu Weyler. Ist, daß er nit empfangen het, ist aber das der Mann des Nachgend, ist was rechtes denne die Eigenschaft vor ihm zu hete, damit soll sie auch dornach begnügen, ist aber das lehenbar wurd, so ist der Eigenschaft ihr Rechte behalten von des Fallers wegen.

Auch het der Herr zu Weyler ein

Rechtes zu dem Hof, wenn die Eh zergat, umb die zween ersten

Menschen und die beede abgant, so soll der Herr von dem

Jungesten eines Drittels warten und allen karrenden Gut, ohne

getröschen Straue und ohne verhauen Fleische und ohne verhauen

Tuche ongewerd und ohne Wägen und Karren, ohne das Niet und

Nagel het, und was auf dem Felde ist, von Stödt und von Mödt,

da het ein Herr kein Recht zu es wär denn, daß angegriffen wer

mit der Sichlen oder mit der Segissen ongeverde, so het der

Herr recht zu dem Dritteil, er soll aber das Dritteil auf dem

Felde helfen kosten, daß es einkomme. So fragt man sie aber

auf den Eid.“.................. .......

..........................“

So geht es endlos weiter mit den Rechten der Herren von Weyler.

In diesem Dingrodel ist das Besitzverhältnis, die Erbfolge, die

Gerichtsbarkeit, Zins und Abgaben und dgl. Geregelt. Und jeder

Abschnitt endet mit den Worten: „ So fragt man sie aber auf den

Eid.“ In diesen Dingrodels sicherten sich die freien Herren ihre

Hoheitsrechte und Privilegien, währen die Bauern immer mehr in

Abhängigkeit und Leibeigenschaft gerieten.

Zu bestimmten Zeiten, etwa dreimal

jährlich, wurden auf einem bestimmten Platze öffentlich Gericht

gehalten. Diese Gerichte nannte man Dinggericht, wozu alle

Untertanen

zu erscheinen hatten. Vor den eigentlichen Verhandlungen wurden

die Rechte und Privilegien des Lehnsherren verlesen,

verschiedene Rechtssachen geordnet und den Untertanen ihre

Pflichten wieder eingeschärft.

Alsdann begannen die Verhandlungen über vorgekommene Vergehen

und Verbrechen. Dabei wurden die hierfür bestimmten Strafen

verhängt. Sowohl die Herrschaft wie die Unetrtanen hatten das

Recht, Klagen und Beschwerden beim Dinggericht vorzutragen. Die

Rechte der Herren waren auf große Pergamentrollen „Dingrodels“

aufgeschrieben. Die Lasten der Bauern waren sehr drückend. Es

folgt jetzt ein Gebot und Verbot zu Weyler, das uns einen

kleinen Einblick gibt in die Verhältnisse der damaligen Zeit

(nach einem Dingrodel von 1520)

„Folgen gemeine Verbot, so man alle Jahr auf Mayen erst

Dinggericht zu Weyler, den Untertonen dahin gehörig, dasselbst

vor Gericht offentlich liest und verbrütt, laut also:

Zu wissen ein Jeglichem, es sey Frauen oder Mann, der ein

Erblehen zu Yba oder Stegen empfacht, der soll dem Junkern ein

Schilling Pfennig geben. Zu wissen daß auf Zinstag nach

Reminiscere geboten ist worden am Dinggericht des Hornungs zu

Weyler, daß keiner so im Gericht sitzet oder belehnet ist,

kein Blumen verkaufen soll, ohn Bewilligung des Junkern,

desgleichen ohne Aufbietung des Vogts, es sei Heu, Stroh,

Staub und Holz oder wie es genannt mag werden, bei Besserung

eines Pfund Pfennigs."

(Besserung = Strafe; ein Pfund Pfennig = 12 Gulden)

Niemand durfte kein Zinsvolk (Hausleute) sei es Weib oder Mann

aufnehmen ohne Wissen der Junker bei Strafe von 12 Gulden; das

Abschiessen von Tieren oder Vöglen war verboten bei Strafe von

der Pfund Pfenning. Item Vogel ausnehmen ist verboten bei einem

Pfund. Item Fischen in des Junkers Wassern ist verboten bei der

Nacht an drei Pfund, bei Tag an einem Pfund. Item Bauholz

abhauen in des Junkers Wälder an einem Pfund, Brennholz bei

jeglichem Stumpf an fünf Schilling Pfennig.

Uebernachten von übergelaufenen Kriegleuten ist verboten bei

Besserung eines Pfund Pfennigs.

Item den Untertanen des Gerichts Weyler ist aus vielerlei

Ursachen, so ihnen von den Junkern fürgehalten worden, beboten

worden, daß keiner, so Erb und Eigen hat von Weyler, sich in

Stand der hl. Ehe mit einer Person, so einen nachfolgenden Herrn

hat verändern solle, bei Besserung von zehn Pfund Pfennig.“

Das Weylersche Hochgericht (Malefizgericht) befand sich auf dem

sogen. Spitzenberg beim Nadelhof, später Galgenbühl genannt.

Die Zehtenpflicht, welche teilweise schon zur Römerzeit bestand,

hat sich nach und nach zu einer Art Kirchensteuer entwickelt.

Der Zehnt wurde geleistet zur Unterhaltung der Geistlichen und

der Kirche. So war der Zehnten Widemrecht d.i. Kirchengut.

Der Zehnt betrug für Stegen mit dem Nadelhof ohne die beiden

Birken und Rechtenbach: zu Anfang des vorigen Jahrhunderts: 68

Sester Roggen, 127 Sester Hafer, und 800 Pfund Stroh.

Um 1250 erbauten die Snevelin an Stelle des baufällig gewordenen

Gotteshauses eine kleine Kapelle im frühgotischen Stil; Diese

Kapelle ist bis zum heutigen Tag unversehrt erhalten geblieben.

Sie bildet das jetzige Chor, in dem sich der Hauptaltar

befindet. Damals ist um die Kapelle herum ein Friedhof angelegt

worden. Beim Aufgraben der Kapellenumgebung fand man wiederholt

menschliche Gebeine, zuletzt im Jahre 1942 bei

Kanalisationsarbeiten.

Die Ritter von Snevelin haben sich auch außerhalb von Stegen und

Wiesneck einen Namen gemacht. Daß sie sich um die Stadt Freiburg

Verdienste erworben haben darf man wohl mit Recht daraus

schließen, daß dort eine Straße nach ihrem Namen benannt ist,

die „Schnewlin Straße“ zwischen Schlachthof und

Eilgutabfertigung. Von einem Schnewlin wissen wir, daß er

Bürgermeister der Stadt Freiburg war, nämlich Johann Snevlin,

genannt Gresser. Dieser gründete im Jahr 1347 das

Kartäuserkloster auf dem St.Johannesberg bei Ebnet.

Sein missratener Sohn ermordetet zwischen Weyler und Ebnet den

Abt von St.Märgen, wurde daraufhin mit dem Bann belegt und

musste als Sühne an dem Ort der Tat eine Kapelle erbauen. Diese

Kapelle ist im Laufe der Jahrhunderte zerfallen. Klägliche

Mauerüberreste kann man jetzt noch dortselbst finden. An ihrer

Stelle steht heute ein steinernes Kreuz unter drei hohen Linden

an der Straßenvereinigung Stegen - Ebnet und Zarten - Ebnet.

Im Jahre 1486 starb mit Ullrich

Maier das Geschlecht der Snevelin von Landeck aus.

Das Landgut Weyler wurde jetzt von der Herrschaft zu Freiburg

dem Ritter Eucharius von Reyschach zu Lehen übertragen:

In einem Dingrodel von 1510 heißt es:

„Auf Zinstag nach

St.Gallentag im fünfzehnhundert und zehnten Jahr nach Brauch

und Herkommen – Dinggericht gehalten ist worden; seynd

Vogtgericht und ganz Gemeinde zu Yben und Stegen mit zeitigem,

wohlerwogenen Rate, besonders auch mit Wissen und Willen des

edlen, gestrengen Herrn von Reyschachs zu der Nyven Hofen

Riters Herrn........“

Nyven Hofen wird Weyler zu Stegen genannt, weil Ritter Eucharius

von Reyschach an Stelle des Mayerhofes, der durch eine

Unwetterkatastrophe völlig zerstört worden war, ein befestigtes

Schloß errichten ließ, das von seinem Sohne Hans von Reyschach

vollendet wurde.

Dieser neue Hof ist wahrscheinlich noch vor 1525 gebaut worden,

denn in diesem Jahre wurde Schloß Wiesneck in den Bauernkriegen

(Bundschuh) total verwüstet?

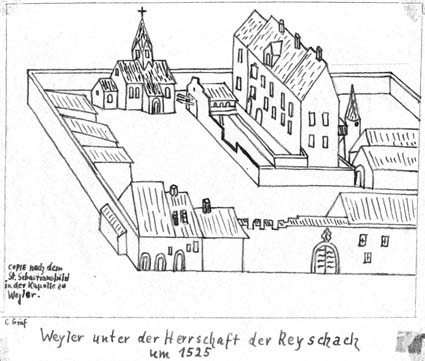

Auf dem Sebastiansbild aber, dem ältesten und erhaltenen Gemälde

vom Schloß Weyler ist die Burg Wiesneck noch unversehrt.

Wie weit die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern,

wie Luther sie nannte, welche neben anderen Forderungen den

freien Gebrauch des Waldes, des Wassers und des Evangeliums

verlangten, sich an Schloß Weyler vergriffen haben, ist uns

nicht überliefert worden.

Zugleich mit der Neuerrichtung des

Schlosses bauten die Reischachs auch eine würdige

Schlosskapelle. Wie auf der Kopie des Sebastianbildes sichtbar

ist, wurde an die ursprüngliche kleine Kapelle der Snevlin ein

Langhaus angebaut von 11 m Länge und 7 m Breite. Über der Mitte

des Langhauses erhob sich ein starker Turm. Die Haupttür war auf

der Frauenseite.

Vom 21.X.1517 ist uns ein Stiftungsbrief erhalten, den Hans von

Reyschach für die „Capellen im Schlosshof zu Weyler“ ausstellte.

(Generalarchiv Klrh)

„Im namen der Heyligen Drifaltigkeit. Amen. Kundt und wissen

syg allen denen, so diesen gegenwurtigen Brief sehen oder

hören lesen, daß ich, Hanns von Rischach betracht und

erwegen die kurzen und schnellen Zit...Darumb so hab ich zu

Lob und eer dem allmechtigen weigen Gott. Der hochgelobten

reynen Jungfrau Marien und allen in Gott geheyligten auch

meiner lieben Ehgemahl seligen.....zu trost und Hilf mit

gueter zittiger Vorbetrachtung, gesundt und vernünftig an

lyb und synnen zu den Ziten, do ich soliches zu tun wohl

mechtig bin, besonder auch mit wissen, willen und vergunsten

des Erwürdigen Edlen Herrn Johannes von Hatstein, sandt

Johanns Ordensmeister in deutschen Landen. Demm dann die

Pfarrkirch zu Kilchzarten als einem Comthur zu Fryburg und

Heytersheim im Prysgau insteet und incorporiert ist eine

ewige, jemerwerende Mess und Prister Pfrundt in der Eere der

Heiligen, der Hochgelobten reynen Jungfrau marie auch der

Heyligen St.Stephan, St.Jorgen, St.Nikolaus, St.Margaretha

und St.Ursula als derselben Pfrundt rechten Patronen zu

Weyler in menem Schloß und derselbig Capell im

Kilchzartertal ob Fryburg im Prysgau gelegen und in die

pfarrkirch gerechtigkeit der obgemelten pfarr Kilchzarten

gehörende, von meinem eigen Gut auch von dem Gozgaben und

handreichungen, so mir von frommen Leuten hierzu auch

gegeben und mitgeteilt sind für mich und all meine Erben und

Nachkommen in allweg

Form, wys und Gestalt, wie Ich das allerwertigst tun soll,

kann und mag, von meinen Dingen furgenommen zustiften; und

stift jetzt wissentlich hiermit, und habe dieselben pfrundt

bewidmet, begabt und färsehen...Also das nun fernerhin

ewiglich yedem Caplan dieser pfrundt die vorgeschrieben

yerlichen guld uf die Zeyt wytere hieran vergabt und geben

wurd....

Wer auch sach, daß über kurz oder lang die Capell zu unser

lieben Fraue uf dem Lindenberg in Wesen oder in ein fürgang

kein so sollicher Capellen schuldig und pflichtig sein,

dasselbe uf dem Lindenberg ein Mess zu haben, ye eine in

vierzehn tagen. Und in welicher Wochen er die Mess uf dem

Lindenberg hat, soll er sieselbig wochen nit wytter schuldig

seyn noch verbunden, dann zwon messen zu han in der Capellen

zu Wyler un sich sunst in allweg priesterlich und erbarlich

halten, kein andern Dienst noch ampt zu solcher pfrundt

annehmen, die ach nit verwechseln, verennern noch hingeben

anders, dann mit mein und meiner Nachkommen zu wissen willen

und zu unsern handen, wie sich das alles gezimpt und

gebührt; item der gemelt Caplan, so er als Behusung zu Wyler

überkompt, sol sich daweder Holz noch Wald, das Wyler

zugehört, gebuchen – es geschah denn mit gunst wissen und

willen, daß der Wyler erblich inn hat und mit usdrukten

Worten und angedingten Vorbehalt so soll sich ein jeder

Caplan dieser pfrundt der pfarrkirchlichen rechten und

Berechtichkeiten der pfarr zu Kilchzarten, es sich an Großen

oder Kleinen zuhennden mit Bychthören, mit administracion

der Heyligen Sacramennt ganz und gar nit annehmen noch

verziehen. Er mag aber mit eingepfarrers zu Kilchzarten

erlop und den alten Schwachen, desgleichen den kranken

Menschen und schwangeren Wybern das sacramennt in der

obgenannten Capell zu Wyler, so er Mess hat, mitteilen; Er

soll aber überweg und tross nit tragen, sich auch der olung,

begrebnis Sybendryssigst seel und ander opfer nit annehmen.

So ein Edelmann oder eines Edelmanns Weyb zu Wyler ihren Jez

haben, so sol und mag ein Caplan dieser pfrundt us Vermögen

dieser Stiftung zu den vier Hochzyten an den Sonntagen und

den hohen Feyrtagen mess zu Wyler in der Capell lesen...

Item ferrer, so behalt auch Ich obgemelter Hans von Ryschach

Stifter, mir un

demien Erben und Nachkommen mit ausdrukten worten bevor, daß

jetzt am anfang

und umhin für jenem ewiglich so oft diese pfrundt ledig

wurde, und sic der Fall

begibt, Ich mein lebenlang und nach meinem Absterben all

mein Erben und

Nachkommen die das Schloß und der Wyler innehaben und zu

lehen tragen, ein

weltlichen priester uf dies obgemelten pfrundt erkiesen, und

ihm die lyhen mogen;

darnach sollen wir den dem oben genannten Herrn Johannsen

von Hatstein und

seinen Nachkommen Compthur zu Freyburg und Heytersheim als

dem Patronen und

Pfarrer zu Kilchzarten, wie obstat, ernennen, und also dann

derselb Compthur und

sein Nachkommen verbunden und pflichtig sein den priester,

den ich oder meine

Nachkommen also ernennet haben, und keinen anderen einem

Bischoff oder seinem

Vicarien zu Constenntz zuzuzyten wesennde zu presentieren,

wie sich geburt und

recht ist...

derselb so von mir und meinen Nachkommen ernennt priester

sol diese pfrundt in

eigener Person besetzen, zu Weyler sein stette wohnung

haben, auch das pfrundt

hus darzu geordnet wurde, in eeren halten - allwochen zu

lesen, namlich montag,

mittwoch und Freytag, desgleichen allgebannenen Feyrtag;

damit darnach derselb

Edelmann oder eins Edelmanns Wyb, dazu ihr Diener und

Hausgesind an pfarrlichen

Kirchgang, wie sya gewollt christlicher Kirchen dieselben

Tag verpunden und

schuldig sind und nit verhindert werden. Ob aber kein

Edelmann oder Edelmanns

Wyb zu Wyler sizten, wurd, solang das geschicht, so soll an

Caplan dieser

pfrundt zu Wyler allsonntag desgleichen zu den vier

Hochzyten und anderen

gebnnen Frytagen schuldig und verpunden sein, zu Kilchzarten

in der Pfarrmess zu

haben und Ihm alsdann der Kilchherr zu Kilchzarten Messkelch

und ander Notdurft

darlyn, es ware denn uf dieselb Zeyt fest und Patrocinia in

obbestimmter Capell

zu Wyler, so soll der Capellan doselbst blieben und nit den

Kilchzarten gen,

mess zu lesen, und soll sunstgemelter Caplan von allen

anderen Satzungen,

stattuten und Berechtigkeiten der gemelter Pfarr Kilchzarten

in allweg

usgenommen wie obgelüstert stat, elempt und entladen sein,

und soll sich ein

jeden Priester, der von mir und meinen Nachkommen erkyrt

wurd, von stund an

alles das so obstat bekennen das zu halten in pester forn

geloben und

versprechen, mit Verzyhung alles absolution, Dispencion und

anderen Dingen,

Freyheiten und Vorzügen, so Ihm dawider fürstenlich und

behälflich sein

mochten und gnugsam hierüber brieff und sygl geben, so er

aber persönlich

Residenz mitteilt oder der oberzelten punkten und artikeln

einen oder me, so nit

inne die binden nit hielt, alsdann soll von stnd an die

gemelt pfrundtrecht

ledig sein, und Er derselbst nach ordentlichen Rechten , wie

sich gepürt,

entsett, und die von mir und meinen Nachkommen einem anderen

verliehen

werden. ........ Und daruff so bitt Ich,

Hans von Ryschach,

Stifter der Stiftung obgemelt der hochwürdigen Fürsten und

Herren, Herrn Eugen

Bischoff zu Constennz meinen gnedigen Herrn, oder seiner

fürstlichen Gnaden

Vicaren in geistlichen sach dies Stiftung ordnung und

fürnehmen, uf

ordentlichem gewalt und mit den Solemniteten und Zeyerheiten

wie sich gepurt zu

bestätigen, confirmieren und zu becredigen, das erpent Ich

mich guetwilliglich

zuner..dinen des zu Urkund und ewiger sicherheit, so hab ich

mein eigen Insigl

für mich und all mein Nachkommen zu Wyler wie obstatt auch

an diesen brieff

thun henken, der geben ist uf sanct Ursula der Heyligen

Jungfrauen tag, was der

einundzwentzigste tag des Monats Oktobris als man anch

Christi unseres lieben

Herrn gepurt zallet Fünfzehnhundertund sybzehn Johr"

=+=+=+=+=

Derselbe Hans von Reyschach erscheint auch in einem Freiburger

Aktenstück, das acht Tage vor dem obigen besiegelt wurde.

(Stadtarchiv Freiburg, Gemeindevermögen, Passive

Zinsverschreibungen vom 14.X.1517) Bürgermeister, Rat, Bürger

und Gemeinde von Freiburg verkaufen an „Herrn Hannsen von

Rischach zu der Nywen Hofen Ritter als ein anfanger und Stifter

der Pfrundt in der Capellen zu Wyler“ einen auf St.Gallentag

fälligen Zins von 20 Gulden von den städtische Gütern und

Einkünften an die an die Pfrunde zu Weyler um 400 fl.

Auf Hans folgt Joppen (Josef) von Reyschach.

In einem Vertragsbrief von 1530: Zu wissen und kund sei

allmenniglich mit diesem Brief, als sich dann etwas Irrung und

Spann zwischen dem edlen und festen Joppen von Reyschach.....Das

zur wahren Urkund ist dieser gültige Vertrag mit Bastian vonn

Blummegs und Benedikt Constanzen eigen anhangenden Insiegeln.

Beschehen und geben montags nach dem Sonntag Laetare in der

Fasten als man nach Christi unseres lieben Herrn gepurt zälet

tausend fünfhundert und dreissig Jahr.“

Joppen von Reyschach ließ sich damals von allen seinen

Besitzurkunden seiner Ahnen neue Abschriften machen. Von obigem

Vertrag ließ er am 19-IV.1535 durch den kaiserlichen Statthalter

Friedrich von Hatstatt eine Kopie anfertigen: Diweil wir nun den

obengemelten Rodel vor uns gehabt gesehen, gegen der

obgeschriebenen Abschrift vor uns lesen gehört, dazu an

Bergamenn (=Pergament) und der Geschrift, die etwas alt und gar

bei etlichen Orten verblichen gewesen, doch sonst gerecht und

ohn allen Argwohn gefunden; so haben wir des zu Urkund dem

genannten Joppen von Reyschach dies „Vidimus“ mit mein Friedrich

von Hatstatten des Statthalters obgenannts anhangenden Insiegl

von unser und der Regierung wegen versiegelt und geben zu

Ennsisheim den 19. Tag des Monats Aprilis nach Christi unseres

lieben Herren Geburt gezählt fünfzehn hundert dreißig und fünf

Jahr.“

Joppen von Reyschach ließ aus einem schlau erwogenen Grunde die

alten Akten über den Besitz seiner Vorfahren kopieren; Denn es

war noch kaum 50 Jahre her, daß das Geschlecht von Reyschach

Schloß Weyler erworben hatte, und schon gab es „Irrungen und

Spann“ wegen der Grenzen. Bis 1486 waren noch die

Snevelin hier in vollem Besitzrecht gewesen. Beinahe 500 Jahre

hatten die Ritter von Snevelin im Kirchzartener Tal geherrscht;

da konnten die alten Urkunden schon etwas unleserlich werden.

Joppen von Reyschach tat also gut daran alle seine Besitz-Akten

in deutlich leserlicher Handschrift abfassen zu lassen, um gegen

jede Streitigkeit gefeit zu sein. Jedoch, er war schon der

letzte seines Stammes.

Im Jahre 1579 kam das Gut an Justian Moser von Freiburg, Dr.

utriusque juris.

Dieses Geschlecht musste es erleben, daß Schloß Weyler während

des 30 jährigen Krieges bis auf die Grundmauern zerstört wurde.

Diesem Geschlecht der Moser haben wir auch den Wiederaufbau des

Schlosses zu verdanken in der Gestalt, wie es heute vor uns

steht.

Die Moserin, Frau Maria Clara Anna, begann bereits im Jahre 1648

mit dem Wiederaufbau „damit das noch stehende Gemäuer und der

schön gewölbte Keller nicht zugrunde gehen“ wie es in einem

Aktenstück von 19.II.1663 heißt. Wie denn überhaupt das

Kellergewölbe unstreitig der älteste Teil des Schlosses ist.

Wahrscheinlich stammt das Fundament noch aus der Keltenzeit.

Sicher aber stammt der heutige massive Grundbau mit seinen 3, ja

stellenweise 4 m dicken Mauern aus den Jahren 1490 – 1500, als

der von einem Unwetter zerstörte alte Meyerhof durch Eucharius

von Reyschach zu einem befestigten Schloß umgebaut wurde.

Nach dem Tod der Frau Moserin am 1.III. 1657 vollendeten ihre

drei Kinder Franz Christian, Johann Heinrich und Maria Esther

den Bau des Schlosses. Und in dieser Gestalt ist das Schloß

erhalten geblieben bis zum heutigen Tag.

Die Schlosskapelle scheint den Stürmen des dreißigjährigen

Krieges getrotzt zu haben. Unversehrt wurde sie vom Ausgang des

15. Jahrhunderts in unsere Tage hinübergerettet. Die Familie

Moser ließ es sich angelegen sein, in großzügiger Weise für die

Innenausstattung der Kapelle zu sorgen. Herrliche Barockaltäre

wetteiferten mit der Pracht kostbarster Paramente,

Kerzenleuchter, Statuen und Bilder. Von all diesen Dingen sind

leider nur noch klägliche Überreste vorhanden, wie z.B. ein

Stück des Lavabobeckens aus Bronce, die steinerne Halbfigur des

hl. Ignatius, vier handgetriebene Messingleuchte in echt Silber.

Auch dem Geschlecht der Moser war es nicht beschieden, die

Früchte ihrer Arbeit lange zu genießen. Im Jahre 1702 starb

Franz Christian als letztes Glied der Familie und wurde neben

seiner Mutter in der Schlosskapelle beigesetzt. Hier ruhten die

Gebeine der Neuerbauer des Schlosses bis zum Jahre 1893. Ihre

Gräber waren zugedeckt mit zwei schweren Steinplatten. Bei der

Exhumierung (1893) fand Pfarrer Gustenhofer von Eschbach unter

diesen Grabsteinen drei Skelette: „Auf der Epistelseite zu die

eines Kindes, gegen die Evangelienseite zu das Skelett einer

weiblichen Person, die noch den Zopf

mit rötlichen Haaren aufwies und in der Mitte das Skelett eines

Mannes. Auf der ersten Steinplatte die sich über dieser

Grabstätte befand, stand die Umschrift oben links beginnend:

|

AD : MDCLVII DEN I MARTII |

Pfarrer Gustenhofer hatte gewünscht, die ehrfurchtgebietenden

Gebeine an ihrer Ruhestätte zu belassen, allein, man begrub

dieselben außerhalb der Kapelle an der westlichen Seite (rechts

neben der Statue Fides, Spes et Caritas) wohin bald auch (1896)

der verunglückte Graf Franz von Kageneck beigesetzt wurde.

(Eschbacher Chronik)

Die Gräber wurden wieder mit den beiden Platten zugedeckt. Der

zweite Grabstein, stark abgetreten, lässt noch folgendes mit

Sicherheit erkennen:

|

ANNO 1702 DEN 27 .....CHRISTIAN |

Christian ist der schon erwähnte Sohn der Frau Anna Moserin. Mit

ihm starb das Geschlecht der Moser aus.

Als im Jahre 1926 die Gebeine des bei Zarten verunglückten

Grafen Franz von Kageneck an der Seite seiner Gemahlin

Wilhelmine von Linden in der Schlosskapelle unter dem

Sakramentaltar beigesetzt wurden, hob man bei den Vorarbeiten

auch die beiden Grabplatten der Familie Moser und stellte sie an

die gegenüberliegenden Kapellenwand. Dort sind sie stehen

geblieben bis zum heutigen Tag. Unter der Sonnenuhr aber ruhen

die sterblichen Überreste der Frau Anna Moserin und ihres Sohnes

Christian im Schatten der Schloßkapelle ihrer ewigen

Auferstehung entgegen. Mögen die Schlossbewohnen die Grabstätten

dieses edlen Menschen stets in Ehren halten.

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

||

Nach dem Tode des letzten Moser Franz Christian fiel Schloß

Weyler an das Haus Oesterreich. Kaiser Leopold I. hatte zwar im

Frieden von Ryßwick 1697 auf Straßburg verzichten müssen, aber

Kehl, Freiburg und Breisach musste Ludwig XIV. an den Kaiser

wieder abtreten.

Wie weit sich die aus dem Elsass stammenden Ritter von Kageneck

in diesen Kämpfen gegen Frankreich ausgezeichnet haben, wissen

wir nicht. Wir können aber annehmen, daß sie dort eine

ehrenvolle Rolle gespielt haben; denn gleich nach Aussterben der

Familie Moser belehnte das Haus Oesterreich den Freiherrn Johann

Friedrich von Kageneck, der seit 1660 auf Schloß Munzingen

lebte, mit Schloß Weyler

zu Stegen und all seinen Besitzungen im Kirchzartener Tal.

Mehr als 100 Jahre blieben das

Schloß und die Kapelle in dem Zustand, wie er von den Mosern

hinterlassen worden war. Erst Graf Philipp Josef von Kageneck

der Begründer der Stegener Linie, ging daran, in den Jahren

1841-43 Schloß und Kapelle gründlich zu renovieren. Auf das

Schloß baute er ein drittes Stockwerk. (= der jetzige große

Schlafsaal, auf dem seit Mitte Juli 1943 ein Waisenhaus aus

Hagen-Eilpe mit 81 Kindern, 6 Ordenschwestern (Vinzentinerinnen)

und 4 Hausgehilfinnen, untergebracht sind)

In dieser Zeit (1841-43) wurde die alte Scheune, welche auf dem

jetzigen Rasenplatz stand, rechterhand vom Haupteingang,

abgebrochen (siehe Kopie des St.Sebastianbildes von 1525) und

das neue Oekonomiegebäude, die große Scheune und das

zweistöckige Wohnhaus neuerrichtet. Dieses zweistöckige Haus ist

jetzt bewohnt von den Brüdern, Familie Köppke und der Familie

Coenenberg – Rettig aus Düsseldorf.

Nicht nur das Schloß, sondern auch die Kapelle wurde in den Jahren 1841-43 einer gründlichen Renovierung unterzogen. Der Dachreiter der Kapelle wurde in der Mitte des Firstes (siehe Kopie des St.Sebastianbildes) nach dem Westgiebel versetzt. Der seitliche Eingang, das sogenannte Frauentor, wurde auf die Westseite verlegt.

|

|

|

|

|

|

||

Im Innern der Kapelle wurde die bisherige Empore abgebrochen und

hinter dem Hochaltar ein kleiner Anbau mit Turmtreppe angelegt,

die auf den Kapellenspeicher und zum Glockenturm führte.

Graf Josef Philipp verkaufte die alte Barockausstattung und lies

die Altäre im neugotischen Stil, der damals üblichen

Schreinerarbeit, anfertigen. Die echten, altgotischen Altäre

sind restlos verschwunden. Die Glasfenster, für 650 Gulden in

der Werkstätte Helme und Merrweiler in Freiburg hergestellt,

dienten als Blätter der Familienchronik der Grafen der Kageneck.

Rechts vorn befindet sich das Bild eines knienden Ritters, der

andächtig die Hände faltet zum Gebet. Darüber steht die

Inschrift:

RITTER STEPHAN VON KAGENECK BLIEB IN DER SCHLACHT ZUM SEMPACH

DEN 9. JULI 1386.

Im vorderen linken Fenster sieht man den gerüsteten Fähnrich mit

der Fahne der Stadt Straßburg; darüber die Inschrift:

ARBOGAST VON KAGENECK FUEHRT IN DER SCHLACHT ZU DORNACH DIE

FAHNE DER STADT STRASSBURG UND FAELLT, TAPFER VERTEIDIGEND, AM

22. JULI 1499.

Auf der Fahne, die Arbogast v. Kageneck in der Hand hält,

befindet sich die Madonna von Strassburg, die sitzende Mutter

Gottes mit ausgestreckten Armen, auf ihrem Schoß das Jesuskind.

Von diesem Bilde ließ Graf Max von Kageneck, der Vater unseres

noch jtzt lebenden Reichsgrafen Philipp eine getreue Nachbildung

in Stein anfertigen.

Die Statue, die Madonna von Straßburg, befindet sich jetzt an

der linken Kapellenwand, unmittelbar neben dem Bilde des

Fähnrichs Arbogast von Kageneck. Am Fuße der Statue ist das

Wappen der Gräflichen Familie von Kageneck – Aulendorf

angebracht. (Graf Max v.K. und Friederike, Gräfin von

Königseck-Aulendorf).

Auf dem Sockel stehen die Worte:

SENTIANT OMNES TUUM JUVAMEN, QUI TUAM SANCTAM CELEBRANT

COMMEMORATIONEM.

Mögen alle deinen Schutz erfahren, die dein hl. Andenken

feiern.

Links neben der Statue, auf dem unteren Fenster ist zu lesen:

Die Restauration und Neubauten dieses Weylers begannen 1841,

wurden vollendet 1843 unter dem Grafen Philipp von Kageneck und

der Leitung des Herrschaftlichen Schaffners Mathias Heizler von

Stegen.“

Auf dem gegenüberliegenden unteren Fenster auf der rechten Seite

steht geschrieben:

Reichsgraf Philipp von Kageneck, geboren zu Freiburg den 2.

August 1788, verehelicht am 29. September 1819 zu Osthausen im

Unterelsass mit Wilhelmine Freiin von Zorn-Bulach, geb. zu

Straßburg am 24. August 1792

Kinder aus dieser Ehe entsprossen:

| Franziska Ferdinande | geb. zu Bleichheim 13. Febr. 1821 |

| Anna Ernestine | geb. zu Bleichheim 11. Jun. 1822 |

| Maria Franziska | geb. zu Bleichheim 26. Nov. 1823 |

| Eleonore Karoline | geb. zu Bleichheim 1. Aug. 1825 |

| Benedikt Philipp Maximilian | geb. zu Freiburg 12. Jun. 1828 |

Dieser schon erwähnte Max von Kageneck verehelichte sich 1859 mit Friederike Gräfin von Königseck – Aulendorf (+1912) und starb im Jahre 1891 zu Freiburg. Kinder aus dieser Ehe waren:

| Franz Xaver | geb. 1860 zu Freiburg |

| Philipp Ernst | geb. 31. Okt. 1861 zu Freiburg |

| Maria Wilhelmine | geb. 1863 zu Freiburg |

| Gustav Max | geb. 1866 zu Freiburg |

Graf PHILIPP ERNST ist jetzt der noch lebende Besitzer von

Schloß Weyler zu Stegen.

Gräfin Maria Wilhelmine verehelichte sich am 23. Juli 1883 mit

Max Freiherr von Rotberg zu Bamlach.

Max von Rotberg starb im Jahre 1912, am 16. Dezember. Seit 1925

lebt Frau Baronin von Rotberg dem Schloß gegenüber im

sogenannten Tantenhaus.

Franz Xaver vermählte sich am 25. Juni 1885 mit Wilhelmine

Gräfin von Linden. Dieser Ehe entsprossen 3 Söhne und 2 Töchter:

Heinrich (lebt mit seiner Frau in Berlin. Haben keine Kinder)

Philipp (gefallen zu Anfang des Weltkrieges 1914)

In der Kapelle ist am Sakarmentsaltar in der Wand eine

Broncetafel eingelassen mit der Inschrift:

DEM EHRENDEN ANGEDENKEN DES REICHSGRAFEN PHILIPP VON KAGENECK,

GRUNDHERRN DES GROSSHERZOGTUMS BADEN, LEUTNANT IM REGIMENT

GROSSHERZOG VON SACHSEN NR 94 (5. THUERINGISCHES) GEBOREN ZU

SCHLOSS PFAFFENDORF UNTER-FRANKEN. DEN 1. FEBRUAR 1891 UND

SEINER VAETER WERT. GEFALLEN IN VERTEIDIGUNG SEINES GELIEBTEN

VATERLANDES ZU SECHSERBEN, KR. GERDAUEN, OSTPREUSSEN AM 19.

SEPTEMBER 1914. SEINE IRDISCHEN UEBERRESTE SIND AUF DEM

SCHLACHTFELDE BESTATTET.

R.i.P.

|

Der dritte Sohn, Franz, heiratete in erster Ehe eine

Tochter Israels und wohnt jetzt mit seiner Familie in

Kastanienbaum bei Luzern in der Schweiz. Von den beiden Töchtern lebt Marie von Oettingen auf Gut Rabenstein bei Hohensalza im Warthegau, Marie Elisabeth von Unruh auf Gut Alt Stübritz Kreis Dramburg, (Pommern). Der Vater der letztgenannten, Graf Franz von Kageneck bezog im Jahre 1892 das Schloß Weyler zu Stegen und nahm den Oekonomiehof für kurze Zeit in eigenem Betrieb. Im kleinen Garten legte er die beiden Gewächshäuser an. Am 30. Mai 1895 verunglückte Graf Franz auf einem Spazierritt zwischen Zarten und Kirchzarten und hauchte nach wenigen Stunden seine edle Seele aus. Gräfin Wilhelmine ließ das neugekaufte, scheugewordene Pferd, das den Grafen abgeworfen hatte, erschießen und im Schlosshof einscharren.

Die gräfliche Familie blieb noch einige Zeit in Stegen

und verzog dann nach Weimar. |

Zu seiner Primiz im Jahre 1894 ließ Graf Philipp das Innere der

Kapelle neu einrichten. Der Anbau hinter dem Hochaltar wurde zu

einer kleinen Sakristei umgebaut. Im unteren Teil des Langhauses

wurde eine Empore die jetzige Orgelbühne errichtet. Bei einer

Versteigerung in München kaufte Graf Philipp drei altgotische

Flügelaltare auf, die zur Kapelle sehr gut passen. Restaurator

Hübner aus Freiburg hat im Jahre 1942 dies Altare in Arbeit

genommen. In einem Gutachten vom 30. Dez. 1941 hat Herr P.H.

Hübner, Konservator und Restaurator der städtischen Sammlungen

Freiburg i.Br. einen Plan entworfen zur Wiederherstellung der

Altäre. In diesem Gutachten über den Erhaltungszustand der drei

Altäre heißt es:

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

I. Der Sakramentsaltar. Darstellung: Schnitzaltar mit zwei Flügeln, auf diesen je ein holzgeschnitztes Relief. Im Schrein steht Maria mit dem Kinde vor Strahlenmadorla. Darüber zwei schwebende Engel mit einer Krone. Auf dem linken Flügel in Reliefschnitzerei die heilige Isberga, auf dem rechten Flügel in Reliefschnitzerei die hl. Afra. Auf der Rückseite der Flügel sind keine Darstellungen. Umrahmt und verziert mit holzgeschnitzten Ornamenten. Der Altar mit den Figuren ist eine Arbeit aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts und wohl bayerischen Ursprungs. Der Aufsatz ist eine Ergänzung aus dem 19. Jahrhundert, die im gotischen Stil ausgeführt wurde. An der Predella, rechts und links vom Tabernakel je ein kniender und bemalter Engel in Reliefschnitzerei. Die Engel sind Zutaten aus dem 19. Jahrhundert, ausgeführt in gotischem Stil. Die übrigen Teile der Predella sind original. Der Tabernakelschrein, sowie die geschnitzten Ornamente sind ebenfalls original. |

II. Der linke Seitenaltar Darstellung: Schnitzaltar mit zwei beiderseitig bemalten Flügeln und bemalter Predella. Im Schrein die holzgeschnitzten Figuren „St.Sebastian“ und St.Wolfgang“. Auf den Flügeln folgende bemalet Darstellungen:

Auf der Predella die gemalte Darstellung: „Zwei Engel

halten das Schweißtuch Christi“. |

III. Der Hochaltar Darstellung: Schnitzaltar mit zwei bemalten Flügeln. Im Schrein ein aus Holz geschnitztes Kruzifix. Eine Arbeit aus der Zeit um 1500. Auf dem linken Flügel, auf Holz gemalt, die Heiligen „Georg“ und „Urban“, auf dem rechten Flügel auf Holz gemalt die Heiligen „Christophorus“ und „Antonius“. Die Rückseiten haben keine Malereien. Umrahmt und verziert mit holzgeschnitzten Ornamenten. In der Predella in Reliefschnitzerei „Christus am Oelberg“. Eine recht gute Arbeit. Aus der Zeit um 1500. Der Aufsatz ist eine Ergänzung aus dem 19. Jahrhundert. Im gotischen Stil ausgeführt. Der ganze Altar ist vermutlich aus der Zeit um 1500 und wohl eine bayerische Arbeit. |

Soweit das Gutachten des Herrn Hübner, Konservator und

Restaurator der Städtischen Sammlungen, Freiburg.

Zu diesen Ausführungen sei noch Folgendes bemerkt: Im

Mittelstück des Hauptaltares befindet sich während des Jahres

der bereits erwähnte sehr ausdrucksvolle Crucifixus. In der

Weihnachtszeit wird ein holzgeschnitztes Krippenbildrelief an

Stelle des Crucifixus eingesetzt mit zwei Flügelbildern der hl.

3 Könige. Dieses Werk, im Auftrag des Grafen Max von Kageneck um

1870 von einem Freiburger Künstler hergestellt, ist eines der

wertvollsten Kostbarkeiten, die Schloß Weyler besitzt. Während

des Jahres, mit Ausnahme der Weihnachtszeit, befindet sich

dieses Krippenbild im Sprechzimmer des Schlosses.

Darstellung: Der Künstler hat die Szene der hl. Nacht

in das alte Chor der Stegener Schloßkapelle verlegt. Im

Treffpunkt der beiden gotischen Spitzbogen sehen wir genau wie

im Kapellenchor, das reichsgräfliche Wappen der Familie

Kageneck.

In edler Größe kniet Maria vor ihrem göttlichen Kind. Der

überaus reiche Faltenwurf ihres Gewandes zeugt von der zarten

Liebe, womit der Künstler an diesem Bilde geschaffen hat. St.

Josef steht bescheiden im Hintergrund. Seine ganze Haltung aber

lässt deutlich erkennen, daß er scu der großen Verantwortung

wohl bewusst ist, die nun auf ihm lastet.

Um die linke Hälfte des Werkes schlingt sich ein Efeugewächs, an

dessen Wurzel ein Mäuslein nagt.

Auf den Flügelbildern eilen die hl. Drei Könige zum Stall von

Bethlehem. Auf der Fahne, die ein Page trägt, sehen wir auf dem

linken Seitenflügel das Wappen der von Kageneck, rechts das

Wappen der von Königseck-Aulendorf.

In der Predella des Hochaltars befindet sich, wie bereits

erähnt, eine Reliefschnitzerei, darstellend „Christus am

Oelgarten“.

|

|

In der deutschen Kunst kommt die Oelgartenszene nicht vor 13.

Und 14. Jahrh. vor. Im Norden erlebt die plastische

Oelbergdarstellung aus Stein oder Holz, im 15. Und 16.

Jahrhundert ihre höchste Blüte. Durchweg hält sie sich dabei an

einen feststehenden Typ: “Die Gruppe der schlafenden Jünger, im

Mittelpunkt Christus, kniend und betend vor einem Felsen;

der Engel mit dem Kelch; Judas mit den Häschern und das Bild der

Stadt Jerusalem.

Die Heimat dieser Oelbergszenen in Holz oder Stein ist Schwaben

und Franken. Große Meister haben daran gearbeitet.

Das Bild in der Stegener Schloßkapelle ist außerordentlich gut

erhalten und spricht in seiner klaren vollen Stimmung nicht

wenig an.

Der Oelgarten ist deutlich charakterisiert, links der

abschließende Flecktwerkzaun, in der Mitte ein an und für sich

ungefüges, aber künstlerisch geschickt behandeltes Baumgebilde.

Rechts ragen im Dunkel der Nacht die Umrisse der Stadt Jerusalem

hervor.

Oben links nahen die Häscher unter Führung des Verräterapostels,

deutlich erkennbar durch den Geldbeutel.

Im Vordergrund sitzen die drei schlafenden Jünger. Ganz rechts:

Petrus, ordentlich müde, fest schlafend, ein Buch auf seinen

Knien haltend. Daneben Jakobus, auf dem rechten Ellenbogen

gestützt, etwas nach vorn neigend. Links vom Herrn die

jugendliche Gestalt des Lieblingsjüngers. Der etwas

aufgebauschte Faltenwurf ruht wie ein zartes, inniges

Schlummerlied um den Schlafenden.

In der Mitte der Szene kniet der Herr, allein, einsam vor sein

Schicksal gestellt, mannhaft dem Tode in Anlitz schauend. Sein

Blick ruht in weiter

Zukunft, und sieht all die Unbilden, die Undankbarkeit und

Gleichgültigkeit der Menschen gegen ihn, nicht achtend seines

liebesglühenden Herzens.

Und händeringend fleht er zum Vater: „Nimm diesen Kelch von mir.

Doch nicht wie ich will, Dein Wille geschehe.“

Eine echt stimmungsvolle Oelbergszene. Leider ist der Meister

dieses Kunstwerkes unbekannt.

Das vielleicht wertvollste Kunstwerk, das sich in der Stegener

Schloßkapelle befindet, ist das St.Sebastianbild. Konservator

und Restaurator Hübner aus Freiburg sagt darüber: „Gemälde

Sancti Sebastiani in der Schloßkapelle zu Weyler in Stegen:

Martyrium des hl. Sebastian. In Landschaft. Im Hintergrund die

Burg „Wiesneck“,

Schloß „Weyler“ und „Kirchzarten“. Harzölfarbenmalerei auf

Tannenholz. Hoch: 140 cm, breit: 49,5 cm, mit altem Rahmen.

Gemalt um 1550.“

Die Abbildung von Schloß Weyler ist jenes Schloß, das Eucharius

und Hans von Reyschach um 1500 an Stelle des durch Unwetter

zerstörten Mayerhofes neu erbauten. Burg Wiesneck ist auf dem

Bilde noch gut erhalten. Da Burg Wisneck geschichtlich

nachweisbar im Jahre 1525 in den Bauernkriegen zerstört worden

ist, so darf man wohl mit Recht annehmen, daß unser Gemälde vor

1525 fertiggestellt worden ist.

|

|

Das neue Sebastiansbild an der Decke der Kapelle wurde um das

Jahr 1893 hergestellt, als Graf Philipp zu seiner Primiz 1894

das Innere der Schloßkapelle renovieren ließ. St.Sebastian ist

dargestellt als römischer Offizier. Im Hintergrund erheben sich

die Schwarzwaldberge. In seiner Linken hält er die Pfeile, die

Werkzeuge und die Palme seines Martyriums. Mit der rechten Hand

hält der jugendliche Heilige seinen Mantel schützend über Schloß

Weyler, das in seiner heutigen Gestalt abgebildet ist.

Das alte Sebastiansbild stellt das Martytium des Heiligen das.

Ruhig und voll edler Würde steht der Held des Glaubens vor uns,

an einem Baumstumpf gebunden, in übermenschlicher Größe, von

Licht umstrahlt. Vor ihm auf dem Boden hocken die Schergen. Der

eine ist damit beschäftigt, den locker geworfenen Strick fester

zu binden, der andere legt gerade einen neuen Pfeil in den

Köcher. Ein dritter Henker im Hintergrund hat gerade einen Pfeil

abgeschossen. Die Kleidung der Henker ist die der

mittelalterlichen Landsknechte.

Schloß Weyler war damals, wie das Bild zeigt, von einer stark

befestigten Ringmauer umgeben. Die Mauern sind zum Teil stehen

geblieben bis zum heutigen Tag. Sämtliche Stallungen aber und

Oekonomiegebaulichkeiten von damals existieren heute nicht

mehr.

Burg Wiesneck ist unter dem Ellenbogen des rechten Armes auf der

Photographie etwas unklar, auf dem Original aber sehr deutlich

zu erkennen. Ebenso Kirchzarten mit dem hohen Kirchturm neben

dem linken Arm des

hl.Sebastian.

Kapellenfond

Die in der Pfarregistratur Eschbach liegenden Rechnungen vom

Jahre 1657 bis zum 1. Januar 1788 enthalten das Vermögen der

Kapelle „Zu unserer Lieben Frau auf dem Lindenberg“

zusammengeworfen mit dem Vermögen der St.Sebastianskapelle zu

Weyler. Das Vermögen entstand durch Anniversar-Stiftungen und

Opfergeldern. Am 1. Januar 1787 betrugen die Aktivrückstände an

Kapital: 2179 fl. 37 kr. d.i. 3736 RM 20 Pfg.

Das Reichsgraflich v. Kageneck´sche Amt nahm nun infolge der

Aufhebung der Wallfahrt auf dem Lindenberg und des Abbruchs der

dortigen Kapelle eine Ausscheidung vor und zwar so, daß für die

Kapelle zu Weyler als Jahrtagsstiftungen Rm 800.- an Kapitalien

ausgeschieden wurden und für den kath. Religionsfond in Freiburg

Rm 2936,20 (Die übrigen)

Das Gesamt-Anniversar-Stiftungskapital betrug im Jahre 1920:

5927,77 Rm.

Die Wertpapiere werden in der Stiftungsschatulle im Pfarrhaus zu

Eschbach aufbewahrt.

Der Zweck der Stiftung ist in erster Reihe die Persolvierung der

gestifteten Anniversarien, weshalb der Fond die verschiedenen

Jahrtagsgebühren und die zur Abhaltung des Gottesdienstes

nötigen Kirchenbedürfnisse zu bestreiten hat. Hierzu dient das

oben genannte Stiftungskapital. Könne die gestifteten

Anniversarien nicht in der Kapelle zu Stegen abgehalten werden,

wie z.B. 1860 oder 1893/94 wegen Reparaturarbeiten, so werden

dieselben in der Mutterkirche zu Eschbach persolviert gegen

Bezahlung der betreffenden Gebühren an den Priester, Messmer und

Ministranten der Pfarrkirche.

Eine Baupflicht des Fonds besteht nicht, weder für Neubau noch

für Unterhaltung der Kapelle, da das ganze Gebäude sammt Altäre,

Kirchenstühlen, Turmuhr und Glocken Eigentum der Grundherrschaft

zu Weyler ist.

Die Obliegenheiten eines Messmers und Glöckners außerhalb der

Zeit des eigentlichen Gottesdienstes wie z.B. Betzeit läuten,

Engel des

Herrn, Aufziehen der Turmuhr usw. entlohnt von jeher die

Grundherrschaft aus ihren eigenen Mitteln.

Der Fond wird von einem besonderen Stiftungsrat verwaltet, zu

dessen Mitgliedern zählen: Der Pfarrer von Eschbach, der

Bürgermeister von Stegen und einige Ratsmitglieder.

Schulhäuser in Stegen.

Der Schulunterricht wurde in früheren Jahrhunderten von

ortseingesessenen Handwerkern in deren eigenen Wohnungen

erteilt. Die Kinder wurden notdürftig im Lesen, Schreiben und

Rechnen unterrichtet. Die Entlohnung dieser Lehrer, ehemals

Schulmeister genannt, fand in Naturalien statt.

Im Jahre 1788 wurde die Gemeinde Stegen angehalten, eine eigene

Schule zu errichten. Dieser Schule wurden auch die Orte

Rechtenbach und Wittental zugeteilt. Das zum Schulgebäude

bestimmte Haus verbrannte aber im selben Jahre und nun wurde der

Schulunterricht nach Schloß Weyler verlegt, wo in einem Zimmer

des zweiten Stockes auf der nördlichen Seite bis zum Jahre 1814

Schule gehalten wurde.

Im Jahre 1814 kaufte Johann Janz, Spannmeister aus Birken einen

Teil des herschaftlichen Hauses nördlich der Straße mit dem

Wirtschaftsschild zur Krone und richtete in der unteren Stube um

einen jährlichen Mietzins von 12 Gulden eine Trivialschule für

Stegen ein.

Im Jahre 1876 wurde das jetzige Schulgebäude mit angebautem

Rathaus in Stegen errichtet.

Schloß Weyler in Stegen wurde noch einmal zu Schulzwecken

verwandt während der Jahre 1934-37, als hier von den

Herz-Jesu-Priestern eine Spätberufenenschule für Priesterberufe

in Betrieb genommen wurde. In den Jahren 1937/39 wurde sogar

Philosophie

und Theologie im hiesigen Scholastikat doziert. Den Namen

„Missionsschule“ hat Schloß Weyler bis heute beibehalten.

Als im Jahre 1943 infolge der Räumung von Städten im Rheinland

und Ruhrgebiet das große Waisenhaus „Schutzengelkinderheim“ von

Hagen-Eilpe nach Stegen verlegt wurde, erwies sich die hiesige

Dorfschule als entschieden zu klein, und im Schloß wurde

wiederum ein großer Saale für den Volksschulunterricht

freigemacht.

Tantenhaus

Nördlich des Schlosses zwischen der Landstraße und dem Eschbach

steht ein Herrschaftshaus, das sogenannte Spann- oder

Tantenhaus, daher rührend, weil früher ein Spannmeister und

später die Schwestern des Grafen Max von Kageneck, die Tanten

des jetzigen Grafen Philipp und der Frau Baronin in demselben

Haus wohnten. Das Haus war damals herrschaftliches Eigentum. Auf

demselben ruhte die Schildgerechtigkeit zur Krone als Realrecht.

Die Wirtschaftsgerechtigkeit wurde auf den 1843 neu errichteten

Oekonomiehof verlegt.

|

|

Mühle.

Zu den herrschaftlichen Gütern gehörte von altersher die einige

Schritte vom Oekonomiegebäude zum

Walde zu gelegene Mühle. Bei derselben befindet sich eine

Sägemühle, die im Jahre 1663 erbaut wurde. Die Mühle ist 1819

abgebrannt und wurde wieder neu aufgebaut, während die 1896

abgebrannte Säge nicht mehr hergestellt wurde. Die Mühle stand

von jeher im Eigentum der Schlossbesitzer und war stets

verpachtet. Im Jahre 1896 bezog Josef Fackler, Müller und Bäcker

von Bleibach, die Mühle. Die Herrschaft richtete in dem Wohnhaus

für diesen Pächter eine Bäckerei ein, welche aber keinen großen

Ertrag einbrachte und bald aufgegeben wurde. Fackler starb 1918

worauf die Pacht an Maurermeister Karl Walter abgetreten wurde.

Dieser verheiratete sich am 18. Februar 1919 mit Maria Burger

von Eschbach und starb schon am 29. März 1919 an den Folgen des

Weltkrieges, nachdem das Ehepaar nur drei Tage gesund auf der

Mühle gelebt hatte. Auf ihn folgte nun eine Tochter des vorigen

Pächters, Rosa Fackler, welche sich mit dem Müller August Kreutz

von St.Peter am 9. Juli 1919 verehelichte. Dieser betreibt nun

die Mühle mit einer kleinen Landwirtschaft.

Die Gastwirtschaft „Zur Krone“

Seit 1804 gehörte zu Schloß Weyler eine eigene Gastwirtschaft,

genannt „Zur Krone“. Sie befand sich an der Stelle des heutigen

Bruderbaues, seit 1843 in dem großen Zimmer, das jetzt von

Familie Coenenberg als Tagesraum benutzt wird. In den Jahren

1804

bis 1843 war die Gastwirtschaft „Zur Krone“ im heutigen

Tantenhaus.

Als die Oekonomie 1891 von Franz v. Kageneck in Eigenbetrieb

genommen wurde, war der Gärtner des Schlosses Innozenz Ginter

für zwei Jahre Wirt „Zur Krone“. Danach wurde der Ausschank

eingestellt. Später wurde die Wirtschaftsgerechtigkeit noch

einmal erneuert. Als dann die Erneuerung unterblieb, hörte das

Gasthaus „Zur Krone“ für immer auf, zu existieren. Die Krone war

der Konkurrenz des „Hirschen“ unterlegen bis auf den heutigen

Tag.

Wappenzeichen der einstigen Herren von Weyler.

| Das Wappen der Snevelin von Landeck: | Goldgrün

geteilter Schild. Helmzier: Zwei golne Hörner mit roten Schnüren. |

| Das Reyschach´sche Wappen: | Kopf und Hals

eines schwarzen Ebers mit goldener Mähne im silbernen

Feld. Helmzier: das gleiche Bild |

| Das Wappen der Familie Moser: | gespaltener

Schild, rot und gold, darin ein entwurzelter Baum, welcher

in goldenem Felde dürre Äste zeigt, im roten Felde aber

eine grüne Laubkrone mit mehreren Rosen aufweist. Helmzier: Zwei einwärts gebogene Arme mit goldenem, bzw. einem blühenden entwurzelzem Baum. |

| Das v. Kageneck´sche Wappen | zeigt in Rot

einen silbernen Schragbalken. Sinnspruch: In valore

virtus. Helmzier: seit 1467 „das Heidenmännlein“ vorher ein gekrönter Leu. „In valore virtus“ = „ In seinem inneren Wert liegt die Kraft des Menschen.“ |

|

Sonstige Wappen in der Kapelle: v. Linden: |

goldenes Kreuz auf rotem Hintergrund. |

| v. Königseck-Aulendorf: | rotsilbernes Karrée |

| v. Zorn-Bulach: | gespaltener Schild mit goldenem Stern auf dunkelrotem Grund. |

| v. Rotberg: | wagerechter Pfeil auf rotem Grund |

Die jüngste Vergangenheit von Schloß Weyler

Nach dem Todes des bei Zarten verunglückten Franz v. Kageneck

übernahm dessen Kutscher Heinrich Dresmann einen Teil des

Oekonomiehofes in Pacht

Im Jahre 1913 wurde das Schloß mit Parkanlagen und

Gebäulichkeiten an Graf August von Bismarck vom Lilienhof

vermietet. Alle Aecker und Grundstücke sind seit dem Zuzug

Bismarcks an die Einwohner von Stegen verpachtet worden.

Graf August von Bismarck, unter dessen persönlichen Leitung

Schloß Weyler in ordentlichem Zustand erhalten blieb, heiratete

1918 nach dem Todes seiner Mutter, die zu Lebzeiten die Heirat

nicht billigte, seine bisherige Gesellschaftsdame Frl. v.

Redlich, eine geborene Russin. Die kirchliche Trauung fand in

der Schloßkapelle statt.

V. Bismarck starb im Jahre 1920 in Stegen und wurde zu

Wasenweiler beerdigt. Seine Frau bewohnte alsdann das Schloß

noch ungefähr 3-4 Jahre, bis ihr der Aufenthalt nicht mehr

geheuer war. Eines Nachts nämlich wurde sie von einem Sohn ihres

früheren Kutschers (Kölpke) überfallen, verprügelt und beraubt

in dem jetzigen Oekonomatszimmer. Der Missetäter erhielt zwei

Jahre Zuchthaus aber Frau von Bismarck verließ Stegen für immer.

Am 1. April 1924 bezog der Holzhändler Ludwig Krämer das Schloß.

In Kirchzarten hatte er seine Holzhandlung. Bei ihm wohnte ein

Kunstmaler mit Namen Vittali (Otto Vittali

1872 - 1959, geb. in Offenburg sic) und ein Beamter namens Jakob

Janz als Untermieter.

Der Holzhändler Ludwig Krämer geriet in Geschäftsschwierigkeiten

und musste Bakrott machen. In seiner Verzweiflung hat er sich am

5. November 1925 erschossen in dem heutigen Wäscherei- und

Bügelzimmer. Von da ab geriet das Schloß immer mehr in einen

Zustand der Verwahrlosung und Unordnung bis Frau Krämer im Jahre

1928 das verwunschene Schloß verlies.

Seit 1928 weilen die Herz-Jesu-Priester in Stegen. Nachdem das

haus unter vieler Mühe wieder wohnlich eingerichtet worden war,

feierte P. Heinr. Middendorf, derzeitiger Rektor des

Missionshauses, am 8. Mai 1929 die erste hl. Messe in der

Schloßkapelle, wobei nur die Klosterinsassen und Frau Baronin

von Rotberg mit ihrer Gouvernante Frl.Anna Gabel zugegen waren.

Ursprünglich als Ferien- und Erholungsheim für das Kath.

Studienhaus in Freiburg gedacht, wurde Schloß Weyler über ein

halbes Jahrzehnt eine Spätberufenenschule, nach deren Auflösung

Noviziat und Scholastikat bis zum Jahre 1940.

Von da ab hat es mehr den Charakter eines Seelsorgehauses

angenommen.

Seit Herbst 1942 weilen die obdachlosen Familien Coenenberg –

Rettig aus Düsseldorf im Nordflügel des Brüderbaues. Dieselben

schlafen in einem großen Saal über den Stallungen.

Seit den schweren Luftterrorangriffen der Engländer auf die

Städte des Rheinlandes und Ruhrgebietes wurden im Sommer des

Jahres 1943 das „Schutzengelkinderheim“ von Hagen-Eilpe in

Westfalen nach Schloß Stegen verlegt. Das Waisenhaus hatte im

August 1943 eine Gesamtbelegschaft von 95 Personen. Davon 46

Kinder von 2-8 Jahren, 38 Kinder von 9-14 Jahren, 6

Ordensschwestern, Vinzentinerinnen, 4 Hausangestellte für Küche

und Kindergarten und eine Lehrerin, für den eigenen Schulbetrieb

im Schloß.

Außerdem waren in besagtem Monat August in Schloß Weyler

untergebracht:

5 Patres, 8 Brüder, 3 Schwestern von Neusatzeck, ferner die

Angehörigen der Familie Coenenberg – Rettig – Vogelsang -

Prévot, zusammen 18 Personen; dazu noch in den 4 ersten Tagen

des Monats August Familie Tietz aus Dortmund mit 7

Personen. Gibt alles in allem eine Gesamtbelegschaft von

136 Personen.

So wirft das Kriegsjahr 1943 seine Wellen tief hinein in den

stillen, friedlichen Schwarzwald.

Seit einigen Jahren befindet sich in Schloß Weyler im dazu

gehörigen Oekonomiegebäude eine vorbildliche Schweinezucht und

Mästerei. Unter Leitung von P. Rektor Schuster wurden im Jahre

1937 die Viehställe renoviert. Der Schweinestall wurde nach dem

neuesten Stand der landwirtschaftlichen Erfahrung in Bezug auf

Licht, Luft, Ausdünstung usw. hergerichtet. Die Abfälle aus der

Stadt und das übrige Futter wird in einem großen Dampfkessel von

allen Krankheitsstoffen befreit und zur Fütterung

zubereitet.

Soldaten in Schloß Weyler

In der Nacht vom 27. Auf 28. August 1939 traf Leutnant Hepperle

mit 30 Mann, zumeist Schwaben, zur Einquartierung ein. Am 1.

Februar 1940 verließen sie das Haus, um einer

brandenburgisch-ostpreussischen Einheit Platz zu machen. Vor dem

Rheinübergang 1940 lagen 350 Soldaten im Schloß und der Park war

ein vorzügliches Versteck für eine Unmenge von Benzinfässern.

N.B. Diese Abhandlung erhebt nicht den Anspruch auf

wissenschaftlich exakte Forschung, sondern will nur einen

kleinen Beitrag liefern zu dem Thema: Liebe zur Heimat, und

Ehrfurcht vor dem Überlieferten.

Als Quellen wurden benutzt:

1 Geschichte der Gemeinde Stegen. Dem Volke erzählt von

Maximilian Walter

2 Die Eschbacher Chronik von Pfr. Gustenhofer

3 Mündl. Besprechungen mit dem hochw. Herrn Grafen Philipp v.

Kageneck und seiner Schwester der Frau Baronin von Rotberg.

4 Besprechungen mit dem Grafen Heinr. V. Kageneck zu Munzingen

5 Die Geschichte der gräflichen Familie v. Kageneck von Heinr.

Julius, Graf v. Kageneck.

+++++++++++++++

Text und Photos, zusammengestellt und herausgegeben

Stegen, 28. August 1943

P. Notermans S.C.J