Vorwort

Als vor etwa einem Vierteljahr von Herrn Architekten Ruch der Gedanke

aufgeworfen wurde, in den Schlussstein des neuen Schulgebäudes doch

wenigstens die Namen der Bürgermeister und Lehrer zu geben, die hier in

den letzten 150 Jahren wirkten, wurde diese Anregung von Herrn

Ratschreiber Schwär und mir dankbar angenommen. Doch war es uns von

Anfang an klar, dass die Gelegenheit günstig sein könnte, etwas

entstehen zu lassen, dessen Fehlen von beiden schon zu verschiedenen

Malen schmerzlich empfunden wurde. Gemeint war, eine, wenn auch

bescheidene Chronik unseres Heimatdorfes Eschbach. Mindestens der

Lehrer hat in seinem Heimatkundeunterricht schon des öfteren diese

Lücke erfahren müssen, hält er doch dafür, dass die Frucht dieses

Unterrichtes nicht nur das Wissen um die Heimat, sondern vielmehr die

wissende Liebe zur Heimat sein soll. Wem sollte diese wissende Liebe

aber mehr gelten, als den Generationen von Menschen, die vor uns in

diesem Tale lebten, litten und lachten, deren aus viel mühsamer Arbeit

erwachsene Erfolge und deren Versagen das Tal zu dem gemacht haben, was

es heute ist. Dass in dieser bescheidenen Chronik diese Menschen aus

der Vergangenheit auftauchen und nicht stumm auftauchen, sondern laut

und vernehmlich sprechen, und oft auch als die Väter und Mütter seiner

sonst vor ihm sitzenden Kinder, dies alles macht sie dem Lehrer so

wertvoll für seine kommende Arbeit.

So gilt es denn Dank zu sagen, allen, die ihre Arbeitskraft und ihre

Kenntnisse zum Gelingen dieser Chronik eingesetzt haben: unserm H.H.

Pfarrer Dr. Meisner für seine Pfarrgeschichte, Herrn Ratschreiber

Schwär für die Gemeindegeschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts,

sowie für die Überarbeitung der Teile 1, 2, und 7. Besonderer Dank aber

gilt zwei Herren, die, obwohl nicht Eschbacher, sich für den Plan

erwärmen liessen und uns ihre Mitarbeit nicht versagten: Herrn W.

Stülpnagel vom statistischen Landesamt Freiburg für die Überlassung von

Material und die Ausarbeitung der Teile 1, 2 und 7, sowie Herrn

Ratschreiber Weber aus St.Peter, der seit vielen Jahren in stiller,

gründlicher Arbeit die Vergangenheit unserer näheren Heimat

durchforscht, und sich wie kein zweiter in der Hof- und

Familiengeschichte auch unseres Tales auskennt. Es ist keine Frage,

dass ohne seine gelegentlich in der Badischen Zeitung erschienenen

Zeitungsartikel wohl auch die vorliegende kleine Chronik nicht

entstanden wäre, denn dieselben wirkten als Denkanstoss und hoben die

ersten Schleier über dem geschichtlichen Dunkel des Tales und weckten

die Lust zu neuen Entdeckungen. Ihm sei herzlich für Teil 3 gedankt.

Wenn Teil 6 meine eigene Arbeit über die Schulgeschichte etwas

umfangreicher wurde als die übrigen, möchte ich mich hierfür

entschuldigen. Schuld daran ist nicht die bestimmt falsche Ansicht, sie

müsste in der Dorfchronik den wichtigsten Platz beanspruchen, sondern

viel mehr der Anlass zur Entstehung des folgenden, die

Schlusssteinsetzung des neuen Schulhauses, lenkte zunächst, vielleicht

etwas zu einseitig, die Aufmerksamkeit auf diesen Teil. Doch ist

Schulgeschichte immer ja auch ein Stück Dorfgeschichte, die dahinter

nicht zu kurz kommen soll.

Eschbach, am 30. Dezember 1966

Norbert Graf, Oberlehrer

Inhaltsübersicht

Vorwort

I. Markung und Siedlung (W. Stülpnagel)

II. Bevölkerung (W. Stülpnagel)

III. Frühere Herrschafts und Grundbesitzverhältnisse (K.Weber)

IV. Gemeindegeschichte seit 1811 (H. Schwär)

V. Aus der Geschichte der Pfarrei Eschbach (Dr. H. Meisner)

VI. Schulgeschichte der Gemeinde Eschbach (N. Graf)

1. Anfänge des Schulwesens überhaupt

2. Anfänge des Schulunterrichtes im Dorf in schwerer Zeit

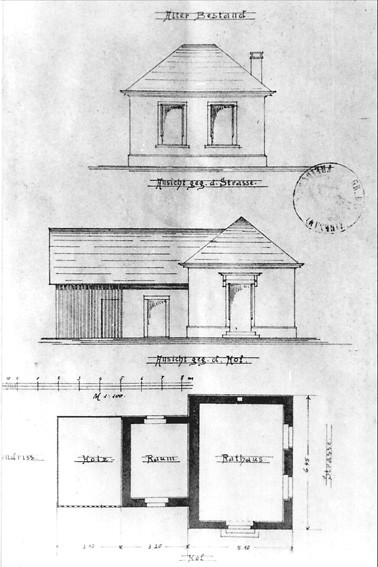

3. Der erste Schulhausbau in Eschbach

4. Schulisches Leben

5. Die Lehrer von Eschbach

6. Schule heute und morgen

VII. Entwicklung von Landwirtschaft, Gewerbe und Handel (W. Stülpnagel)

Quellennachweis

I. Markung und Siedlung

Die Gemarkung umfaßt einen großen Teil des vom Zartener Becken nach

Nordosten zur Mulde von St.Peter ziehenden Eschbachtals mit seinen bis

zu 300 m über des Talboden ansteigenden Hängen. Das 200 - 250 m breite

Tal erweitert sich gegen die Talmündung hin beträchtlich. Von beiden

Seiten münden Nebentäler ein; die von Norden kommenden greifen

besonders tief in die benachbarten Hänge ein und gliedern sie stark

auf. Die größten sind der Scherlenzendobel, der Wolfsgrundbach mit dem

Langenbach und das Steurental.

Die Markung zeigt fast quadratische Form, doch mit unruhigem Verlauf

der Grenzlinien. Im Norden zieht die Markungsgrenze vom Flaunser (866

m), dem höchsten Punkt der Markung, auf dem das Eschbachtal vom

Glottertal trennenden Kamm über den Brombeerkopf (864 m) zum Langeck

(848 m). Von dort fällt die Ostgrenze nach Süden zum Eschbach und

steigt auf der gegenüberliegenden Seite zum Lindenberg auf rund 800 m

an. Die Grenze verläuft weiterhin nach Südwesten auf der Höhe zwischen

Eschbachtal und Unteribental, bis sie schließlich in gewundenem Verlauf

über den Grätlewald zum Reckeneck (488 m) abfällt. Im Süden überquert

sie das hier breite Eschbachtal und erreicht dabei ihren tiefsten Punkt

mit 390 m. Dann steigt sie in vielen Windungen über Schererseck (515 m)

und Waseck (641 m) zum Flaunser an.

In geologischer Hinsicht liegt die gesamte Gemarkung im Grundgebirge.

Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat von 763 ha im Jahre 1949 auf 598 ha im Jahre 1966 abgenommen. Von diesen letzteren waren

Ackerland 116 ha, das sind 16% der LN

Wiesen 226 ha, ıı

ıı 32% ıı ıı

Weiden 356 ha, das sind 51% der LN

Das Grünland nimmt demnach über fünf Sechstel der landwirtschaftlichen

Nutzfläche ein. Das Ackerland hat dagegen schon seit Ende des vorigen

Jahrhunderts anteilmäßig allmählich abgenommen.

In steilen Hanglagen trat oft eine Abschwemmung der Ackerkrume ein: die

Erde mußte immer wieder hinaufgeschafft werden. Dem Wald kommt hier

eine große Schutzwirkung gegen die Abschwemmung zu. Es ist Mischwald

der unteren Bergwaldstufe des Schwarzwalds. 53% des Waldes auf der

Markung sind Tanne, 25% Fichte mit Douglasie und 17% Buche. Der Wald

nimmt 45% der Markung ein. Eschbach gehört zum Einzelhofsiedlungsgebiet

des Schwarzwalds. Die Höfe reihen sich dem Bach entlang auf beiden

Seiten auf, öfters sind sie etwas am Hang hinaufgerückt. Ihre Abstände

wechseln stark und betragen zwischen 150 bis gegen 700 m. Weitere Höfe

liegen in den Nebentälern. Ein kleiner Siedlungskern hat sich im Zinken

Untertal bei der barocken Kirche mit angebautem Pfarrhof, Rathaus mit

alter Schule ausgebildet. In der Nähe liegen eine Wirtschaft, zwei

Warengeschäfte, das neue Schulgebäude und ein in Erweiterung

begriffenes junges Wohngebiet.

Die Zahl der Wohngebäude wuchs demzufolge von 86 im Jahre 1950 auf 98

im Jahre 1961, 129 im Jahr 1966. Außer dem Neubaugebiet bei der Kirche

entsteht ein zweites im Untertal-Reckenberg.

Das Wohnplatzverzeichnis von 1961 führt die Zinken und einen Teil der

Einzelhöfe an. Die wichtigsten Wohnplätze sind von oben nach unten :

Obertal und Untertal - hier steht die Kirche im Eschbachtal selbst; es

folgen auf der rechten Bachseite Engelberg, Reckenberg und Steurental,

auf der linken Berlachen; Hintereschbach liegt nördlich der Kirche.

Die alten Höfe, ganz aus Holz erbaut, sind mit ihrem Hofland in

rechtlicher Beziehung geschlossene Hofgüter. Im Jahr 1900 wurden in der

Gemeinde deren 51 gezählt, im Jahr 1964 noch 46. Der zu den Höfen gehörende Grundbesitz kann in schmalen Streifen über

das ganze Tal von Kamm zu Kamm reichen. Im Obertal liegt er jedoch nur

zwischen dem südlichen Grenzkamm und dem langgestreckten Rücken des

Langeck bei etwas breiteren Granzabständen. Im Untertal grenzen die

Besitzungen an die Grundstücke der Höfe in den Nebentälern. Infolge der

heutigen intensiveren Wirtschaftsmethoden bewirtschaften die Hofbauern

nur noch einen Teil ihres früheren Besitzstandes.

Nach ihrer Bauart gehören die alten Hofgebäude zu den Heidenhäusern.

Der Hugmichelhof wurde im 16.Jh. errichtet und 1754 versetzt. Bei ihm

steht eine steinerne Backküche. Zu den Höfen gehören auch

Speicherbauten, wie beim hinteren Bauernhof im Steurental, und

Kapellen, so beim Mooshof (erbaut 1737). Auf den angrenzenden Höhen

liegen Viehhütten und Berghäusle, wie die des-Maierhofs und des

Gasthofs "zum Löwen". Das Berghäusle des oberen Bauern stammt von 1648.

Die Neuzeit brachte manche Umbauten.

Der Hof Berlachen erscheint bereits um 1200, er geht damals aus dem

Besitz Walters von Falkenstein an das Kloster St.Peter über. Dinghof

des ritterschaftlichen Anteils von Eschbach war der Gitzenhof (heute

Schwabenhof), der 1311 unter dem Namen Gitzenhofen erscheint, damals

vielleicht noch eine umfangreichere Siedlung, wo auch das Kloster

Oberried begütert war. Seit dem 15.Jh. wurde der Gitzenhof von den

Schnewlin von Landeck zu Wiesneck, danach von der Herrschaft Sickingen

in Ebnet als Erblehen vergeben. Das Steuerntal, seit 1342 genannt, war

ein Bestandteil der Klosterherrschaft St.Peter. Dort lagen zu Anfang

des 15.Jh. 7 Höfe, zu Ende desselben sind nur noch 4 genannt. Eine

Kumulierung der ursprünglichen Lehen auf eine geringere Zahl von Höfen

wurde auch beim Hauptwohnplatz des Talgebiets, in Vordereschbach,

festgestellt. Hier trugen 16 Höfe 28 Lehen. Ob hier eine allgemeine

Tendenz zur Vergrößerung der Bauerngüter wirksam war, läßt sich noch

nicht ohne weiteres entscheiden. Der große Hof Reckenberg, 1514

genannt, der eine eigene Gemarkung bildete, wurde wohl erst im 18.Jh.

zerschlagen. 1827 wohnten 6 Familien auf diesem Gut. Bis 1890 gehörte

Reckenberg zur Herrschaft Kageneck in Schloß Weiler bzw. zur Gemeinde

Stegen, und kam erst in diesem Jahre zur Gemeinde Eschbach, während

dafür die fünf ehemals sanktpeterschen Höfe in Rechtenbach nach Stegen

eingemeindet wurden.

II. Bevölkerung

Im sanktpeterschen Teil von Eschbach (einschließlich Rechtenbach; jetzt

Gem. Stegen, dagegen ohne Reckenberg, damals Vogtei Stegen, das aber

die Einwohnerzahl von Rechtenbach nicht ganz erreichte), wohnten 1789

in 49 Häusern 457 Einwohner, im sickingischen Anteil in 14 Häusern 109

Einwohner, zusammen also 566, in berichtigtem Ansatz rund 550. Dazu

müßte ein Teil von Wiesneck (damals selbständige Vogtei) mit

schätzungsweise 40 Einwohnern gerechnet werden, um den heutigen

Gebietsstand zugrunde zu legen; das ergäbe insgesamt rund 590

Einwohner. Um diese Zahl herum hat sich der Bevölkerungsstand auch des

ganze 19.Jh. hindurch bewegt. Für 1809 lassen sich auf heutigen

Gebietsstand rund 600 Personen berechnen, 1852 werden 627 gezählt. Man

unterschied im ehemals sanktpeterschen Eschbach zwischen Bauern (34),

Viertelsbauern (7), Taglöhnern in eigenen Häusern (15) und Hintersassen

in Berghäusern (16); das ergab zusammen 70 Familien (1827).

Weiterhin bleibt die Einwohnerzahl meist unter 600. 1890, nachdem der

heutige Gebietsstand hergestellt wer, betrug sie 575 und unterlag von

da an bis 1939 (587 Einwohner) nur geringfügigen Schwankungen. Eine

merkliche Zunahme erfolgte erst in neuester Zeit : von 627 im Jahre

1950 auf 644 (darunter 26 Heimatvertriebene) im Jahre 1961 auf 775 am

50.6.1966.

Von der Gesamtzahl der Erwerbspersonen waren tätig in :

| 1895 | 1950 | 1961 | |

| Land-und Forstwirtschaft | 80,4% | 73,0% | 54,4% |

| Produzierendem Gewerbe | 8,5% | 17,9% | 24,9% |

| Handel und Verkehr | ---- | 3,1% | 11,0% |

Von den i. J. 1966 gezählten 163 Berufspendlern gingen 102 nach

Freiburg, 43 nach Kirchzarten. Die Zahl der Einpendler aus anderen

Gemeinden beträgt 18.

Die Zahl der katholischen Einwohner betrug 1961 609 (94,6%). Gab es

1925 nur 4 Evangelische am Ort, so war deren Zahl infolge

vorübergehender Unterbringung von Flüchtlingen auf 52 im Jahre 1950

gestiegen. 1961 wurden 35 (5,4%) Evangelische gezählt, die nach

Kirchzarten eingepfarrt sind.

III. Frühere Herrschafts - und Grundbesitzverhältnisse

In den königlichen Besitzbestätigungen für das Kloster Einsiedeln seit

dem Jahre 969 wird unter den Örtlichkeiten mit Klostergütern auch

Zarten aufgeführt. Hierbei handelt es sich um Besitz, z.T. wohl auch

früheren Reichsbesitz, der dem Grafen Guntram, als er sich gegen König

Otto I. empört hatte, entzogen worden war. Bei Zarten kann es sich

nicht um den späteren Ort; sondern nur um Güter in der Mark Zarten

bezw. Kirchzarten gehandelt haben, deren Umfang dem Kirchspiel

entsprach; das im Mittelalter das gesamte Talgebiet mit Ausnahme von

Kappel umfasste. Erst aus dem Einsiedler Urbar vom Anfang des 13.Jhı

erfahren wir näheres über die in der alten Mark Zarten gelegenen Güter

des Klosters; Es sind die Dinghöfe von Ebnet und Eschbach. In Eschbach

bestand außerdem ein weiterer Dinghof, der dem Kloster St.Peter gehörte.

Der größere Teil von Eschbach gehörte bereits zur Gründungsausstattung

des Klosters St.Peter. Die erste Grenzbeschreibung im Rotulus

Sanpetrinus führte um das Jahr 1112 folgende Punkte als westliche

Grenze des Klostergebiets an: Wisinegga (Wiesneck) Sconeberg -

Staffilegga. Etwas ausführlicher ist die zweite Grenzliste aus der Zeit

um 1200: Wisenegge (Burg Wiesneck) - Staphelegge oder Wasenegge

(Waseck) - Flansen (Flaunser) Wipphi (Lindlehöhe).

Der erste Grenzbeschreibung begann mit der Bezeichnung einer Örtlichkeit

"Acelinisbach". Ob damit Eschbach gemeint ist? Im gleichen Rodel wird

von der Schenkung einer Mühle im "Asschebach“ berichtet, womit wohl Eschbach gemeint ist. Spätere

Schreibweisen sind Eschebach (1273) und vor allem Espach (1526). Früh

wird Berlachen genannt, denn schon vor 1122 schenkt Walter von

Falkenstein sein Eigentum bei Weiler (Stegen) und Berlachen an das

Kloster St.Peter.

a) Die weltliche Obrigkeit

Im Jahre 1218 erloschen im Mannesstamm mit Bertold V. die Zähringer

Herzöge, die Gründer und Kastvögte von St.Peter. Ihr Erbe im Breisgau

wurde Graf Egon von Urach. Er und seine Nachkommen, die Grafen von

Freiburg, waren nun die Kastvögte des Klosters. Ohne auf das

Grundeigentum des Klosters Rücksicht zu nehmen, verbot um 1300 einer

der Grafen als Kastvogt den Bewohnern von Eschbach bei schwerer Buße,

fernerhin Mühlen in ihrem Tale zu bauen und in ihnen mahlen zu lassen.

Als die Stadt Freiburg im Jahre 1368 sich von der Herrschaft dieser

Grafen loskaufte und diese als Entschädigung Burg und Herrschaft

Badenweiler bekamen, behielten die Grafen dennoch die Kastvogtei über

das Kloster St.Peter bei. Graf Konrad verpfändete 1393 für seine

Schulden die klösterlichen Gebiete zu Rohr, Eschbach und Ibental. Zwei

Jahre später erfolgte für 600 Goldgulden an den Ritter Hans von

Blumeneck eine dauernde Verpfändung, die erst 1421 wieder eingelöst

wurde.

Im Jahre 1444 kam die Kastvogtei des Klosters von den Grafen von

Freiburg an die Markgrafen von Hachberg auf Schloß Badenweiler. Die

Kastvögte hatten in Gerichtssachen zu entscheiden, bei denen es um das

Leben des Angeklagten ging, und bezogen die sogenannte Vogtsteuer. Nach

jahrzehntelangen Reibereien zwischen Abt und Markgraf, der 1522 das

Kloster besetzte, erfolgte im Jahre 1528 der Übergang der Kastvogtei

des Klosters von den Markgrafen von Hachberg an das Haus Habsburg bezw.

Österreich, damit ein langgehegter Wunsch des Klosters erfüllt. Die

Bauern mußten der neuen Regierung schwören. Freiburg stand bereits seit

1368 unter österreichischer Herrschaft. Eschbach blieb österreichisch,

bis es 1806 badisch.wurde.

b) Vom Dingrecht des Klosters

Das Kloster St.Peter war im größten Teil von Eschbach Grundherr und

Lehensherr und bezog aus diesen Rechten verschiedene Abgaben, wie

Martinizins, Fähle, Erschatz (bei Besitzänderung usw. Hinsichtlich der

Wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bewohner gab es wie in anderen

Klostervogteien auch in Eschbach einen Dinghof (Meierhof), dem die

Erblehenhöfe zugeordnet waren.

Politischer und wirtschaftlicher Mittelpunkt eines jeden Tales oder

jeder Vogtei war der Dinghof (Meierhof), der besondere Rechte genoß. Im

Rechte des Dinghofs zu Eschbach bestimmt, daß der Zaun von Haus und Hof

"so weit sein soll, daß ein jeglicher Mann mit einem Stein von einem

anderen werfen möge". Im Eschbacher Hofrecht aus der 15. Jahrhundert

heißt es, er sei gefreit von Königen und Kaisern, und wer dort Frevel

verübte, zahle 100 Mark Goldes, zur Hälfte dem Abt und zur Hälfte dem

Kaiser. Dreimal jährlich kamen die Bauern zur Rechtsprechung auf dem

Dinghof zusammen. Wer unentschuldigt fehlte, mußte eine Geldbuße

bezahlen. Der wichtigste Dingtag war Mitte Februar. Dabei wurde der

Dingrodel vorgelesen, Kaufverträge abgeschloßen und Streitigkeiten

geschlichtet. Dinggerichte fanden noch bis gegen 1700 statt. Im Jahre

1720 verkaufte das Kloster den Maierhof, der bisher von einem Pächter

("Maier") bewirtschaftet wurde, als Erblehenhof in Privatbesitz.

Zu dem Eschbacher Dinggericht gehörten auch vier Höfe in Neuhäuser. Die

sanktpeterschen Rechte über diese wurden 1566 an das Kloster Günterstal

verkauft.

Das älteste Dingrecht geht bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts

zurück. Es wurde 1326 erneuert. Eine wichtige Rechtsweisung ist das

Weisthum vom Jahre 1416, das die Rechte zwischen dem Kloster als

Grundeigentümer und dem Kastvogt abgrenzte. Erneute Streitigkeiten

zwischen dem Markgrafen von Hachberg und dem Kloster führten im Jahre

1456 zur Abfassung des großen Dingrodels, eines der vollständigsten

Bauernrechte, die erhalten sind. Es trägt den Titel: Dink-Recht zu

Espach, Ywa (Oberibental), Rohr und Luterbach (Glotterbad).

Der Dingrodel, der viele Rechtsfälle im bäuerlichen Leben regelte,

schuf die Grundlagen für das Gewohnheitsrecht, wie die Unteilbarkeit

der Höfe und das Erbrecht des jüngsten Sohnes.

Er hatte im wesentlichen Gültigkeit solange das Kloster bestand, also bis 1806.

Während der Dingrodel von 1456 sozusagen auf demokratische Art in

Zusammenarbeit zwischen Bauernschaft und Kloster entstand, erließ der

Abt 1582 einseitig eine sogenannt Polizeiordnung, die viele einengende

Bestimmungen brachte und gleichen Rang wie der Dingrodel erhielt. Die

Auslegung der alten Bestimmungen führte gelegentlich zu langwierigen

Prozessen zwischen den Vogteien und dem Kloster.

Der Grundbesitz der 19 Höfe, die zum Kloster gehörten, umfaßte 1773

insgesamt 2761 Juchert Feld und Wald. Auf diesem Gebiet standen damals

47 Häuser. Gleichzeitig zählten zum Sickingischen Eschbach 14 Häuser,

davon fünf Berghäusle.

c) Von Jagdrecht und Waldnutzung

Mit den Herren von Reischach auf dem Schloß zu Weier(Stegen) führten

die Äbte einen langjährigen Prozeß, den die vorderöstereichische

Regierung 1593 dahingehend entschied, daß dem Kloster das Hege- und

Jagdrecht im Steurental und in Eschbach zugesprochen wurde. Im Jahre

1602 erließ der Abt eine Wildordnung, in der das Eintreiben von Vieh,

das Holzfällen und die nieder Jagd geregelt wurde. Da die Eschbacher

Gemeinde "schon von geraumer Zeit wider alle oberkaitliche befelch mit

schädlichen Holzhauen gar excessive gehandelt in daßigem_Allmendt...,

daß hieraus schon etlich Jahr nicht das geringste Wildpräth geliefert

wurde", erließ der Abt im Juni 1683 für die Untertanen in Eschbach und

Ibental eine neue Ordnung über das Holzfällen, Jagen und Fischen.

Auf Antrag der Bauern von Eschbach, die statt der jährlichen Holzabgabe

für jeden Hof sieben Juchert Waldfläche erbaten, wurde der Eschbacher

Allmendwald aufgeteilt. Der Vertrag wurde am 16. Herbstmonat 1797

abgeschlossen. Von den 159 Juchert großen Allmendwald behielt das

Kloster seinen Anteil mit 40 Juchert, während jedem der 17 Bauern

sieben Juchert zugewiesen wurden. Die Regierung in Freiburg genehmigt

den Vertrag erst nach langen Verhandlungen im Jahre 1800.

d) Das sickingische Eschbach

Der Dinghof des Klosters Einsiedeln (Gitzenhof - Schwabenhof) stand

zunächst unter üsenbergischer, in deren Nachfolge unter

hohengeroldseckischer Vogtei. 1428 wurde Hans Adam von Falkenstein zu

Dachswangen durch Walter von Hohengeroldeck mit dem Tal zu Eschbach,

d.h. mit der Vogtei des Einsiedler Maierhofs und zugehöriger sieben

Höfe belehnt. Seit 1444 besaß die Straßburger Familie Bock das Lehen.

Gangolf von Hohengeroldseck verkaufte 1504 das sogen. Finsterwalder

Gericht zu Eschbach, also den wesentlichen Inhalt der Vogtei, an David

von Landeck, Herrn der Herrschaft Ebnet. Der Dinghof kam, nachdem er im

15. Jahrhundert von Einsiedeln an das Kloster Ettenheimmünster

übergegangen war, im Jahre 1505 durch Weiterverkauf gleichfalls in den

Besitz Davids von Landeck, und um 1600 zusammen mit dem übrigen

Landecker Erbe im Kirchzartener Talgebiet an die Herren von

Sickingen-Hohenburg. Zum wisneckischen oder sickingischen Eschbach

gehörten folgende Höfe: Berlacherhof, Schwabenhof (davon der

Breunlisberg in die Herrschaft St.Peter), Gasthaus "Zum Engel",

Peterbauernhof, Berjörgenhof, Mathislehof, Scherpeterhof,

Scherthomashof, sowie die von diesen Höfen abgetrennten kleineren

Güter. Einer dieser Bauern war jeweils Vogt im sickingischen Eschbach.

Die Herrschaft Sickingen mit Sitz auf dem Schloß zu Ebnet umfasste im

Dreisamtal die Gemarkung Ebnet, die vier Höfe zu Wiesneck (Buchenbach),

den Hansmüllerhof im Rechtenbach und den genannten Anteil von Eschbach.

Die Grundherrschaft Sickingen wurde 1808 an den badischen Staat

verkauft.

e) Notzeiten durch Krieg und Seuchen

Die äußere Geschichte der Gemeinde wurde vor allem durch Kriege und

Seuchen bestimmt. Schon um 1550 wird von einer pestartigen Krankheit

berichtet, die in vielen Ortschaften die Mehrzahl der Bevölkerung

wegraffte, sodaß weite Grundstücke unbebaut liegen blieben. Hundert

Jahre später fielen der Pest, dem sogenannten schwarzen Tod, Opfer.

Dies führte zu einer Entwertung des Grundbesitzes und zur Verödung

zahlreicher Höfe.

In großen Bauernkrieg von 1525 scheint sich Eschbach nicht besonders

hervorgetan zu haben, denn es heißt von Eschbach und Rechtenbach "will

der Apt von St.Peter verantworten".

Auch 1553 herrschte die Pest im Breisgau und 1610/1611 raffte sie nochmals viele Einwohner hinweg.

Viel Unglück und Not brachte der Dreißigjährige Krieg. 1652 wurde

Freiburg von den Schweden eingenommen. Die umliegenden Ortschaften

wurden geplündert, das Vieh fortgetrieben und die Häuser angezunden.

Als dann die kaiserlichen Truppen in den Breisgau eindrangen, hausten

sie in ähnlicher Weise. 1658 nahm der Herzog von Weimar Freiburg ein,

das 1644 von der kaiserlichen zurückerobert wurde. Bei den Kämpfen

wurde im gleichen Jahr Kirche und Kloster zu St.Peter niedergebrannt.

In dieser Zeit ist auch die Kirche zu Eschbach zerstört worden.

Schwere Kriegszeiten entstanden für den Breisgau durch die Raubzüge des

Französischen Königs Ludwigs XIV. In September 1676 plünderten zunächst

kaiserliche Soldaten tagelang das Klostergebiet. Im folgenden Jahr

belagerte und eroberte eine französische Armee Freiburg. Auf ihren

Streifzügen richteten die Franzosen so viel Unheil an, daß man es eher

"mit Tränen als mit Tinte“ beschreiben sollte. Auch über das Jahr 1678

ist "nichts zu berichten als Elend". Die Leute waren mit dem Vieh in

die Wälder geflohen. Bei Kämpfen zwischen Französischen und

Kaiserlichen brannte 1678 das Kloster St.Peter nieder. 1688 begannen

neue Kriegsunruhen, zumal die Franzosen noch immer Freiburg besetzt und

die Kaiserlichen sich auf dem Hohlen Graben (beim Turner) verschanzt

hatten. Auch Eschbach im Spannungsfeld zwischen zwei feindlichen Heeren

litt unter Plünderungen und schweren Abgaben an Geld und Naturalien.

Erst 1697 wurde Friede geschlossen.

Auch der spanische Erbfolgekrieg (1701-1714) brachte Not und Elend. Die

schlimmsten Drangsale und Plünderungen geschahen 1713 als ein

französischer Marschall Freiburg belagerte und einnahm. Hunger, eine

Viehseuche und eine Epidemie, das sogen. Ungarische Fieber,

verschlimmerten die Not. 1714 kam der langersehnte Friede.

Auch die Kriege Friedrichs des Großen machten den Breisgau zum

Kriegsschauplatz. 1744 belagerte und eroberte eine französische Armee

Freiburg. Während der Belagerung wurde ein Bauer von Eschbach auf

offener Straße von den Franzosen umgebracht. Das Kloster schätzte den

Wert der Naturalien, die es in diesem Krieg leisten musste, auf 14.000

Gulden. Davon mussten die Untertanen 6000 Gulden vergüten, von denen

wiederum ein Anteil auf Eschbach entfiel.

Viel Kriegselend brachte die Zeit Napoleons. Nachdem die Franzosen 1796

Freiburg erobert hatten, hausten die feindlichen Truppen gar schlimm

auch in Eschbach, wo die Bewohner schwer misshandelt wurden. Der Abt

schreibt dazu: "Die Untertanen in Eschbach sind entsetzlich ruiniert,

ausgezehrt und ausgeplündert." Erst das Ende der Befreiungskriege 1814

leitete eine langandauernde Friedenszeit ein.

IV. Gemeindegeschichte seit 1811

Schon im 15 Jh. gab es zwischen der Gemeinde Eschbach und der

Klosterherrschaft St. Peter Streitigkeiten wegen der Pflug- und

Jagdfronen, wegen Heuzehnten, Abzugsgeldes, Holzbezugs und freien

Viehverkaufs. Wie anderwärts wurde endlich die vorderösterreichische

Regierung eingeschaltet, die 1628 eine vermittelnde Entscheidung traf.

Auch die Frage der Leibeigenschaft über deren "Einführung" die

Untertanen sich beklagten (1694), spielte zu dieser Zeit eine Rolle.

Die Gemeinde des sanktpeterschen Anteils verfügte über Waldbesitz, wie

der Verkauf einer Strecke Wald an das Kloster im Jahre 1588 zeigt. Im

18. Jh. besaßen fast alle Bauern in Eschbach eigene sogenannte

Lehenswaldungen im Gesamtumfang von über 500 Jauchert. Daneben bestand

eine herrschaftliche Allmendwaldung von rund 160 Jauchert. Zwischen dem

Abt und 17 Hofbesitzern kam 1797 ein Aufteilungsvertrag zustande, der

dem Kloster 40 Jauchert zu freiem Eigentum überließ, während das übrige

den einzelnen Erblehenshöfen zugeteilt wurde. Die Regierung jedoch

verweigerte die Bestätigung des Vertrags, da die Abteilung der

Forstwirtschaft schädlich sei, auch für neu aufzunehmende Ortsbürger -

ein wichtiges Moment ! - nicht mehr gesorgt werden könne. Die

Interessenten aber ließen nicht locker, und im Jahre 1800 wurde die

erforderliche Genehmigung erteilt.

Auch die sickingischen Höfe besaßen eine Allmende. Sie lag in der

Gegend des Scherlenzendobels und Fußgrundes. Zeitpunkt und Umstände

ihrer Aufteilung müßten noch festgestellt werden.

Die frühere Klostervogtei Eschbach, sowie die ehemals sanktpetersche

Vogtei Rechtenbach, nunmehr dem Stabsamt St.Peter zugehörig, wurde 1811

mit der früher sickingischen Vogtei zu einer Gemeinde vereinigt, die

dem Landamt Freiburg unterstellt wurde. Damals kamen jedoch die ehemals

sickingischen Güter Schwabenhof und Berlachenhof nicht zur Gemeinde

Eschbach, sondern verblieben bei der Gemeinde Wiesneck. 1827 begannen

Verhandlungen wegen Aufhebung und Einteilung der Gemeinde Wiesneck und

Einverleibung der an Eschbach anstoßenden Höfe. Die Hofgrenzen von

Eschbach, Rechtenbach, Stegen und Wiesneck lagen in starker

Verzahnung durcheinander. 1837 wurde die Eingemeindung dreier

Wiesnecker Höfe, darunter des Sehwabenhofes und des Berlacherhofes nach

Eschbach verfügt und die Einsprache dieser Gemeinde abgewiesen. Mit dem

Austausch von Rechtenbach gegen den Reckenberg wurde das gegenwärtige

Gemeindegebiet im wesentlichen hergestellt.

1847 wurde von den Rechtenbachern der erste Antrag auf Abtrennung

gestellt, weil diese sich nicht an den Kosten für die Herstellung und

Unterhaltung der Straße durch das Eschbachtal beteiligen wollten.

1888 wurde anläßlich einer Ortsbereisung durch das Bezirksamt ein

Austausch von Gemarkungsteilen zwischen Eschbach und Stegen

vorgeschlagen. Der Gemeinderat willigte unter der Bedingung ein, daß

der Gemeinde Eschbach hierdurch keinerlei Nachteile erwachsen.

1890 erfolgte dann die endgültige Grenzänderung, der Plan hierfür wurde jedoch erst in den Jahren 1891 und 1892 hergestellt.

Eschbach gab an Stegen die 5 Rechtenbacher Höfe, nämlich den Rummishof,

Fußenthomashof, Gerbershof (jetzt Gasthaus Rößle), Similihof und

Thomashof mit dem damals dazugehörenden Berghäusle (jetzt oberer

Klingelehof) .

Eschbach erhielt von Stegen den Reckenberg, der bis dahin zu Stegen

gehörte. Das war das ganze Gelände zwischen der Landstraße und

Steurentäler Weg, einschließlich dem Berg am Reckenberg und Pfarracker.

Hierzu gehörten 6 Häuser, nämlich Unterwagners, das damalige Doppelhaus

am Reckenberg, Untermesners das anfangs des Jahrhundert abgerissene

Vogelhäusle und das damalige Doppelhaus am Bach, das im ersten

Weltkrieg durch einen Fliegerabsturz in Brand geriet und zerstört

wurde. Das letztere wurde dann getrennt rechts und links der Straße

aufgebaut. Ebenfalls erhielt Eschbach die zum Reichlehof gehörende

Moosmatte und den Nietenberg.

Eschbach hatte damit flächenmäßig einen schlechten Tausch gemacht, da

rd. 205 ha an Stegen abgegeben wurde, während nur 18,74 ha von 2 Stegen

an Eschbach kam. Das bedeutete nicht nur einen Einwohnerverlust, was

damals nicht viel ausgemacht hätte, sondern vor allem einen bedeutenden

Steuerausfall für die Gemeinde. Als Ausgleich für diesen Steuerausfall

mußte Stegen an Eschbach eine jährliche Entschädigung von 273 Mark

bezahlen. Nach langen zähen Verhandlungen löste Stegen diese

Entschädigungspflicht im Jahre 1907 gegen eine Abfindungssumme von 7000

Mark ab.

Der erste gemeinsame Vogt nach der Vereinigung der Eschbacher Vogteien

im Jahre l8ll war der Scherthomasbauer Thomas Steyert, der bis dahin

sickingischer Vogt war.

1814 - 1816 war der vom Kreuzhof in St.Peter stammende Pfisterbauer Josef Saum Vogt von Eschbach.

1819 - 1821 ist wieder Scherthomasbauer Thomas Steiert als Vogt zu

finden. Er machte die ersten Vorarbeiten für den ersten Schulhausbau in

Eschbach.

1821 wurde er wieder von Josef Saum, Pfisterbauer abgelöst. Während

seiner Amtszeit wurde im Jahre 1822 das Schulhaus am Bach erbaut. An

der Stelle, wo heute das Rathaus steht, wurde die Schulscheuer

errichtet. Im Dachzimmer des Schulhauses wurde die erste Gemeindestube

(Ratszimmer) eingerichtet, in der auch die Gemeindeschriften aufbewahrt

wurden.

Vogt Saum bat 1824 um seine Entlassung. In der Niederschrift über das

Ruggericht (Ortbesichtigung durch das Landamt) im Jahre 1824 steht:

"Der Vogt Saum ist ein rechtschaffener ehrlicher Mann, der guten Willen

aber wenig Kraft, weswegen ihm die gesuchte Entlassung gerne ertheilt

wird".

Von 1824 bis 1827 war Andreas Gremmelspacher, Hummelbauer Vogt von Eschbach;

1827 wurde er von Maierbauer Andreas Rombach abgelöst, der zuerst Vogt

und dann von 1832 bis 1834 Bürgermeister der Gemeinde war. Während bis

dahin der Bürgermeister , bzw. der Vogt allen Schriftverkehr selbst

erledigte, wurde beim Ruggericht im Jahre 1855 der Gemeinde empfohlen,

einen Ratschreiber einzustellen. Peterbauer Josef Ruh versah dann

diesen Dienst bis zu seiner Bestellung zum Bürgermeister im Jahre 1850.

Da um diese Zeit noch keine Archiv vorhanden war, mußten wichtige

Gemeindeschriften in der Sakristei aufbewahrt werden.

Von 1834 – 1840 war wieder der oben genannte Hummelbauer Andreas Gremmelspacher Bürgermeister.

Ihm folgte von 1840 - 1845 wieder sein Amtsvorgänger Andreas Rombach, Maierbauer.

Er wurde 1845 wieder von Hummelbauer Andreas Gremmelspacher abgelöst.

Ihm folgte 1849 Heinibauer Georg Salenbacher, der im April 1851 vom

Großherzoglichen Landamt in Freiburg des Amtes enthoben wurde. Zum

Amtmann, der ihn absetzte, habe er ungefähr gesagt: "Wenn ich auch des

Amtes enthoben werde, bin ich immer noch der Heinibauer, wenn aber Sie

(oder Du) des Amtes enthoben werden, sind sie gar nichts mehr".

Bammetbauer Josef Kirner wurde daraufhin "provisorisch " als

Bürgermeister eingesetzt. Als er im Juni desselben Jahres starb, mußte

Ratschreiber Josef Ruh, Peterbauer, den Dienst übernehmen. Als

daraufhin die Bürgermeisterwahl öffentlich bekanntgemacht wurde, ist

das amtliche Wahlplakat abgerissen worden. Auf Anordnung des

Großherzoglichen Landamtes mußte die Bürgerschaft versammelt und ihr

mitgeteilt werden, daß bei nochmaligem Abreißen des Wahlplakates

unverzüglich eine militärische Exekution zur Ermittlung und Bestrafung

der Täter in die Gemeinde entsendet werde. Im Dezember 1851 wurde dann

Johann Georg Gremmelspacher, Martinsbauer zum Bürgermeister gewählt,

der bis 1855 im Amt war.

1855 wurde Andreas Vogt Bürgermeister. Er wohnte im sogenannten

Posterhäusle (später Heinihansen) und war lange Jahre Acciser

(staatlicher Steuererheber).

1858 löste ihn Hummelbauer Andreas Gremmelspacher ab.

Von 1861 - 1866 war wieder Johann Georg Gremmelspacher im Amt, dem von 1866 bis 1871 wieder Andreas Vogt folgte.

1870 nahmen 9 Mann von Eschbach am Feldzug in Frankreich teil. Sie

erhielten beim Friedensfest am 18. Juni 1871 je 2 Gulden von der

Gemeinde.

1871 wurde Hummelbauer Johann Gremmelspacher als Bürgermeister gewählt.

Er war zuerst Bergbauernbetrieb in Unteribental. Nach seines Vaters Tod

im Jahre 1867 übernahm er den väterlichen Hummelhof. 1874 stellte er an

das Großherzogliche Bezirksamt den Antrag auf Entlassung. Er sei von

1845 bis 1849 und dann wieder von 1851 bis 1867 in Unteribental

Bürgermeister gewesen. 1871 sei er in Eschbach gewählt worden und habe

somit nahezu 24 Jahre Dienst getan. Er sei jetzt schwerhörig geworden

(oft gut für den Bürgermeister) und habe eine große Familie. Bei der

letzten Ortsbereisung durch das Bezirksamt sei ihm in Anwesenheit des

Gemeinderates der Vorwurf gemacht worden, daß er angezeigte Personen

nicht bestraft habe. Er könne deshalb nicht mehr länger den Dienst

bekleiden und bitte deshalb um Entlassung. Die Gemeindeversammlung hat

jedoch die Entlassung nicht genehmigt. Da er nicht gezwungen werden

konnte, länger im Amt zu bleiben, wurde Schmiedmeister Feser mit der

Besorgung der laufenden Dienstgeschäfte beauftragt.

1875 wurde Schmiedmeister Hermann Feser als Bürgermeister gewählt. Da

er die Wahl nicht annahm, mußte er an die Armenfondkasse eine Strafe

zahlen. Bei der darauffolgenden Wahl wurde Moosbauer Hermann Rombach

gewählt, der ebenfalls ablehnte und sich bereit erklärte, eher die

gesetzliche Strafe zu entrichten. Als junger Landwirt müsse er alle

Kräfte aufbieten, um sich durchzubringen. Scheinbar war in der

damaligen Zeit das Amt des Bürgermeisters nicht sehr begehrt, was bei

einem jährlichen Gehalt von 85 Gulden bis 1875 und 257 Mark von da an

nicht verwunderlich war. Nachdem Peterbauer Josef Ihringer einige Zeit

Amtsverweser war, wurde 1875 der bisherige Ratschreiber Georg Strecker,

Bergjörgenhof zum Bürgermeister gewählt. Ratschreiber wurde Friedrich

Hug, der diese 50 Jahre bis 1926 innehatte. Alte Grund- und

Standesbücher geben Zeugnis von seinem Können, seiner Genauigkeit und

Pflichtbewußtsein, das er bei kärglichem Gehalt so lange in den Dienst

der Gemeinde stellte.

In den Jahren 1874 und 1875 wurde die Landstraße nach St. Peter verlegt

und ausgebaut. Die Gemeinde mußte hierzu das erforderliche Gelände

stellen. 1875 wurde in der bisherigen Schulscheuer ein Ratszimmer

gebaut, das allerdings viel zu klein war. Ein Archiv war inzwischen im

alten Schulhaus eingerichtet worden.

1877 wurde wieder Johann Gremmelspacher, Hummelbauer zum Bürgermeister

gewählt. Er legte l879 das Amt in Folge "staatsbeamtlicher Fuchserei"

nieder (Kulturkampf). Hierauf wurde viermal vergeblich gewählt. Jeder

der Gewählten zahlte eher die 200 Mark Strafe, als daß er das Amt

annahm. Es waren dies Roman Gremmelspacher, Martinsbauer, Eduard

Rombach, Maierbauer und Johann Hummel, Scherpeterbauer. Der ebenfalls

gewählte Pfisterbauer Bernhard Steiert wurde mit Rücksicht auf seine

Entschuldigungsgründe nur um 120 Mark bestraft. Nun wurde amtlich

gedreht, man werde einen Unteroffizier setzen mit 1200 Mark jährlichem

Gehalt. Daraufhin nahm 1880 Schwabenbauer Anton Läufer die auf ihn

gefallene Wahl an. Er stammte von Prechtal und hatte 1875 den

Schwabenhof gekauft. Er ist der Ahnherr von 114 heute in Eschbach

wohnenden Einwohnern, das ist 1/7 der heutigen Bevölkerung.

Bei der Neuwahl im Jahre 1886 trat auch Ratschreiber Friedrich Hug als

Kandidat auf. Er kam jedoch nicht durch, weil er, wie berichtet wird,

"einen zu kleinen Viehstall hatte". Es wurde auch befürchtet, daß er

das Amt zu gewissenhaft verwalten würde.

Der Altbürgermeister Johann Gremmelspacher, Hummelbauer wurde 1886

wieder gewählt. 1888 stellte er im Hinblick auf sein Alter an das

Bezirksamt die Bitte um Entlassung.

1889 übernahm wieder Sehwabenbauer Anton Läufer das Amt, das er bis

1895 innehatte und sich dann mit Altersgebrechlichkeit und üblem Gehör

entschuldigte.

1895 wurde Johann Gremmelspacher, Hummelbauer, ein Sohn des 1890

verstorbenen Altbürgermeisters, gewählt; Er mußte im Mai 1901 das Amt

wegen Krankheit abgeben und starb im Juni desselben Jahr. In die

Amtszeit dieser beiden letztgenannten fiel der Austausch der

Rechtenbacher Höfe gegen den Reckenberg und Nietenberg.

1897 wurde für die Korrektur des Hintereschbach- und Steurentalweges 4940 Mark ausgegeben.

Im Juli 1901 wurde Pius Rombach, Löwenwirt zum Bürgermeister gewählt.

Er diente der Gemeinde 30 Jahre lang. In seiner Amtszeit wurde 1903 das

Schul- und Rathaus gebaut. 1910 kaufte die Gemeinde vom Scherlenzenhof

den Hinterwald und den hinteren Teil des Vorderwaldes mit einem

Wiesenanteil mit insgesamt 22,50 ha zum Preis von 20.500 Mark. Im Jahre

1927 wurde vom selben Hof der vordere Teil des heutigen Gemeindewaldes

mit Wiesenanteil mit insgesamt 6,20 ha für 6000 Mark gekauft. 1913

wurde die erste Wasserversorgung der Gemeinde gebaut. Sie war zuerst

nur als Schulbrunnen gedacht, doch nach und nach haben 15 Häuser

angeschlossen.

Der erste Weltkrieg forderte auch von der Gemeinde Eschbach seine

Blutopfer. 22 Söhne der Gemeinde mußten auf den Schlachtfeldern T?

das Leben lassen.

1931, in dieser politisch wirren Zeit, wurde Wilhelm Läufer, Peterbauer zum Bürgermeister gewählt.

Der zweite Weltkrieg und die damit verbundene Zwangsbewirtschaftung

stellte an die Gemeindeverwaltung schwierige Aufgaben. Bürgermeister

Läufer und sein Ratschreiber Josef Helmle, der 30 Jahre lang von 1926

bis 1956 im Dienst war, bemühten sich, ihre Aufgaben gerecht zu lösen.

28 Gefallene des zweiten Weltkrieges hat die Gemeinde zu beklagen. 13 Kriegsteilnehmer sind heute noch vermißt.

Von Fliegerschäden ist die Gemeinde zum Glück verschont geblieben. Die

Häuser waren von Ausgebombten überfüllt, die vor allem nach der

Bombardierung von Freiburg in das Tal kamen. Ein Teil der Bevölkerung

der Gemeinde Gündlingen, die 1944 vor dem französischen Artl. Feuer mit

dem Vieh und dem nötigsten Bedarf in Sicherheit brachte, war in der

Gemeinde einquartiert. Außer den sonstigen Einquartierungen war das

Schulhaus und Bürgersaal mit 16jährigen „Volkssturmmännern" belegt.

Der verstorbene Hochw. Herr Pfarrer Wiederkehr schreibfi über das

Kriegsende „Es brachte die kritischsten Stunden, Stunden sorgenvollen

Bangens und wirklich ernste Gefahr. Die erste und wohl größte kam durch

die seit ein paar Tagen aus dem Elsaß und der Ebene zurückfluten

eigenen Truppen. Übrigens ein Anblick zum Heulen, diese müd sich

hinschleppenden, lange auseinander gezogenen Kolonnen, diese das ganze

Tal hindurch weg-geworfene Unmenge von Kriegsmaterial - lange noch

haben die Kinder mit einem aus dem Bach gezogenen Flackgerät Karussell

gefahren! Diese Truppen sollten im letzten Augenblick das Tal bis zur

letzten Möglichkeit verteidigen.

Sonntag, 22.April war es, wie an der Investitur 10 Jahre zuvor, wieder

am Schutzfest des hl. Josef. Am Samstag hatten die Franzosen bereits in

Freiburg vorgefühlt, am Sonntag zogen sie ein. Bis Montag früh waren

sie im Tal zu erwarten. Die Pfarrei bereitete sich darauf vor, daß sie

sich im bezw. nach dem Amt nochmals dem hl. Josef weihte und seinem

besonderen Schutz empfahl. Nicht umsonst! Abends beim Eindämmern

rückten deutsche Truppen von St.Peter herab, um mit MG-Nestern auf den

Höhen das Tal zu sperren; eine Vorkehrung, die, militärisch gesehen,

umso notwendiger und selbstverständlicher war, als das Höllental

bereits durch Sprengungen gesperrt war und das Nachrücken der Franzosen

dadurch notwendig durch unser Tal über St.Peter und St.Märgen erfolgen

mußte. Spät abends kamen die deutschen Truppen; noch vor Ende des

Schutzfestes, nachts l/2 12 Uhr rief höherer Befehl sie zurück zu

überstürztem Rückzug nach Osten, zum Versuch, die durch Vorstoß zur

Schweizergrenze bereits geschlossene Sperre zu durchbrechen, bevor sie

zu dicht und zu stark war. Das Dorf war damit gerettet. Als die

Franzosen am andern Vormittag, zunächst noch vorsichtig mit Panzern

vorfühlend und abtastend, durch das Tal gen St.Peter fuhren, fiel kein

Schuß."

Einige Zeit hielten sich in den Wäldern beim Pfisterhäuslehof

Angehörige des "Werwolf" auf und bedrohten einige Einwohner der

Gemeinde. Sie hatten dort ein Verpflegungslager eingerichtet und als

dieses ausgehoben war, ist auch diese Partisanengruppe verschwunden. Da

das Höllental durch Sprengungen gesperrt war, flutete der ganze Verkehr

durch die Seitentäler und somit auch durch das Eschbach.

Das brachte laufende kleinere Plünderungen und Räubereien mit sich. Zum Glück sind jedoch keine Vergewaltigungen vorgekommen.

Im Juni 1946 trat der bisherige Bürgermeister Wilhelm Läufer zurück

Jakob Kult, Scherlebauer wurde daraufhin mit Zustimmung des

Gemeinderates eingesetzt und in der darauffolgenden Wahl von der

Gemeinde gewählt. Er hatte die letzten zwei Jahre der

Zwangsbewirtschaftung zu bewältigen. 1952 zwang ihn ein Leiden vom

Dienst zurückzutreten. 1953 wurde wieder Peterbauer Wilhelm Läufer

gewählt.

Im Sommer 1956 wurde er krank und starb im Oktober desselben Jahres.

Max Spitz, Landwirt, der bisher Stellvertreter war, übernahm nun den

Dienst. Im März 1957 wurde er auf 8 Jahre und im Januar 1965 auf

weitere 12 Jahre zum Bürgermeister gewählt.

Inzwischen sind die Gemeinden wieder finanziell besser bestellt, durch

den Finanzausgleich durch den Staat. Diese Mitbeteiligung am

allgemeinen Wohlstand ist auch der Gemeinde Eschbach zugute gekommen.

Allerdings galt es auch hier, die gegebenen Möglichten zu nutzen und

die vorhandenen Quellen richtig anzuzapfen.

1957 wurde der Schul- und öffentliche Abort gebaut.

In den folgenden Jahren wurden die Hintereschbachstraße und die

Steurentalstraße verbreitert und geteert. Hierzu gab es entsprechende

Staatszuschüsse und zinsverbilligte Darlehen, die jedoch heute getilgt

sind.

1958 hat die Gemeinde eine neue Kirchturmuhr angeschafft.

1959 wurde die obere Friedhofmauer, die zum Teil eingefallen war, neu

gebaut. Ein alter Wunsch aller Eschbacher, die Erstellung eines

würdigen Ehrenmales für unsere Gefallenen und Vermißten der beiden

Weltkriege wurde im Jahre 1960 verwirklicht. In der Mitte des

Friedenhofes fand diese schöne Gedenkstätte einen Platz.

In den darauf folgenden Jahren wurde die untere Friedhofsreihe

begradigt und die Grabdenkmale zum Teil etwas angehoben. Im oberen Teil

des Friedhofs wurde eine Terrassenmauer erstellt und damit diese oberen

bisher steilen Gräberreihen etwas ebener gestaltet. Am westlichen

Friedhofseingang wurde ein Gerätehaus gebaut und der Friedhof mit

jungen Birken bepflanzt.

1964 wurde auf dem vom Hummelhof gekauften Grundstück ein schönes Feuerwehrgerätehaus gebaut.

Im Scherlenzendobel ist zusammen mit den dortigen Waldbesitzern ein

Waldweg mit einem Kostenaufwand von rd 90 000 DM gebaut worden. Hierzu

gab der Staat einen Zuschuß aus Mitteln des "Grünen Planes", 1963

wurden im Hummelberg mehrere Quellen gefaßt und einem dort im Jahre

1964 erstellten Hochbehälter zugeleitet. Zugleich wurde durch das ganze

Tal vom Reckenberg bis zu den Neubauten beim Scherlenzenhof das

Wasserleitungsnetz verlegt, 1965 wurde auf dem Hugmichelhof eine

weitere gute Quelle gefaßt und dem Ortsnetz zugeleitet, 1966 wurde die

Wasserleitung in das Steurental verlegt. Die Gesamtkosten für den

Ausbau der Wasserversorgung kamen auf rd. 440.000 DM. Die

Wasserversorgung dürfte für die Gemeinde auf lange Zeit gesichert sein.

Um ein weiteres Bauen in der Gemeinde zu ermöglichen, wurde der Ausbau

der Ortskanalisation in Planung gegeben. Der erste Teilabschnitt wurde

in diesem Jahr im Zuge des Straßenausbaues im Untertal gebaut. Die

Gemeinde hat in diesem Jahr den Beitritt zum Abwasserverband

"Breisgauer Bucht" erklärt. Die Aufgabe dieses 46 Gemeinden und die

Stadt Freiburg umfassenden Verbandes ist es, das gesamte Abwasser aus

diesem Gebiet zu sammeln und in einer Großkläranlage zu klären und das

geklärte Abwasser dem Rhein zuzuleiten. Nachdem ein kleiner

Bebauungsplan beim Friedhof zur Zeit verwirklicht wird, wurde in diesem

Jahr ein Entwurf für einen Bebauungsplan für das Untertal und

Reckenberg aufgestellt. Bis er verwirklicht werden kann, wird noch

geraume Zeit vergehen.

Gemeindewappen

Die Gemeinde Eschbach besaß bis zum Jahre 1961 kein Wappen. Das

bisherige Dienstsiegel, das zwei Bäume (wohl Eschen) darstellte, wurde

schon im 19. Jahrhundert geführt. Im Jahre 1898 wurde der Gemeinde vom

Generallandesarchiv vorgeschlagen, das Wappen der Herren von Eschbach

anzunehmen, das ein Gabelkreuz zeigt. Die Gemeinde hat damals den

Vorschlag abgelehnt und damit recht getan. Es stellte sich nämlich

später heraus, daß es die Herren von Eschbach, Kreis Müllheim gab. Im

Jahre 1927 hatte die Gemeinde den Wunsch geäußert, ein redendes Wappen

(einen Bach zwischen zwei Eschen) zu erhalten. Warum ein weiterer

Entwurf, der der Tatsache, daß Eschbach eine ausgesprochene Talgemeinde

ist, heraldischen Ausdruck verleihen sollte, abgelehnt wurde, kann

nicht mehr festgestellt werden. Nachdem ein „eifriger Graveur“ diesen

zweiten Entwurf in die Bürgermeistermedaille eingraviert hatte, sollte

dieser Entwurf (zwei Eschen) als angenommenes Wappen gelten, obwohl es

nicht vom Staat verliehen worden ist, 1961 hat die Gemeinde an das

Innenministerium den Antrag auf Verleihung eines Wappens gestellt.

Daraufhin hat das Innenministerium von Baden-Württemberg mit Erlaß vom

23.1.1962 der Gemeinde Eschbach das Recht verliehen, eine Flagge in den

Farben "Grün-Weiß (Grün-Silber)" und ein wie folgt beschriebenes Wappen

zu führen:

In Silber (Weiß) auf grünem Dreiberg eine grüne Esche mit schwarzem Stamm, dahinter ein erniedrigter blauer Wellenbalken.

Dieses Wappen symbolisiert den Ortsnamen in einer für jeden Beschauer verständlichen Weise.

Freiwillige Feuerwehr

Die freiwillige Feuerwehr Eschbach wurde 1944 gegründet. Zwar gab es

zuvor eine Löschmannschaft, die jährlich eine oder zwei Proben hatte,

doch von einer Feuerwehr konnte noch nicht gesprochen werden. Bei

diesen Proben hatten alle wehrfähigen Männer zu erscheinen, um zu

erfahren, was sie im Brandfall zu tun hatten.

Wegen der steigenden Brandgefahr wurde 1943 durch das Landratsamt die

Gründung einer freiwilligen Feuerwehr angeregt. Eine Feuerspritze, die

allerdings nicht den Anforderungen entsprach, konnte angeschafft

werden. 1944 war es dann soweit, daß die Feuerwehr einsatzfähig war.

Kurz nach dem Kriege war die Wehr 29 Mann stark. Für die

Besatzungsmacht war das nicht erfreulich und so wurde verlangt, daß die

Wehr auf 9 Mann verkleinert wurde. Später wurde sie auf 20 Mann erhöht

und diesen Stand hat sie heute noch.

Erster Kommandant war Schmiedmeister Wilhelm Feser. Ihm folgte von 1948

bis 1962 Wagnermeister Karl Scherer, der heute Ehrenkommandant ist.

Seit 1962 ist Erich Hensler Feuerwehrkommandant.

Nach und nach wurde die Ausrüstung der Feuerwehr vervollständigt.

1961 wurde eine neue Tragekraftspritze und eine neues Feuerwehrfahrzeug

angeschafft. Die alte Feuerspritze war in der gemeindeeigenen

Spritzenremise in der Nähe des heutigen Feuerwehrhauses untergebracht.

Nachdem viele Jahre für das Feuerwehrfahrzeug eine

Unterstellmöglichkeit gemietet war, konnte 1964 in das beim Hummel

erstellte Feuerwehrhaus eingezogen werden.

Deutsches Rotes Kreuz

Seit 1953 besteht in der Gemeinde Eschbach eine Bereitschaftsgruppe des

Deutschen Roten Kreuzes, der z. Zt. ca 15 Helferinnen und Helfer

angehören. 1961 wurde ein Ortsverein des DRK gegründet. Vorsitzender

ist Pius Rombach, Mathislebauer, Bereitschaftsführer ist Christian

Riesterer.

Musikverein

Der Musikverein Eschbach wurde 1905 gegründet. Durch eine größere

Stiftung des damaligen Ortsgeistlichen und der Gemeinde, sowie durch

Beiträge der Bevölkerung konnten damals die Instrumente beschafft

werden. Seit 34 Jahren steht die heutige Musikkapelle unter Leitung des

Dirigenten Herrn Karl Schuler, Kirchzarten. Sie hat unter seiner

Stabsführung einen beachtlichen Leistungsstand erreicht. Seit 1947 ist

Bürgermeister Spitz 1.Vorsitzender.

V. Aus der Geschichte der Pfarrei Eschbach

Eschbach war bis zum Jahre 1789 keine selbständige Pfarrei. Es gehörte

pfarrlich mit Buchenbach, Falkensteig, Gürsperg, Himmelreich,

Lindenberg, Oberried, Wagensteig, Weiler und Zarten zu Kirchzarten. Von

dort aus wurde seit 700 die Seelsorge durch Mönche des Klosters

St.Gallen ausgeübt. Nachdem 1091 durch Berthold II. von Zähringen das

Kloster St.Peter gegründet war, kamen häufig von dort aus Patres ins

Eschbachtal und hielten Gottesdienst. Es gab deshalb

Auseinandersetzungen mit den Pfarrern von Kirchzarten. Diese

untersagten den Mönchen die Sakramentenspendung in Eschbach, konnte

aber nicht verhindern, daß sie dort predigten und die hl. Messe

feierten.

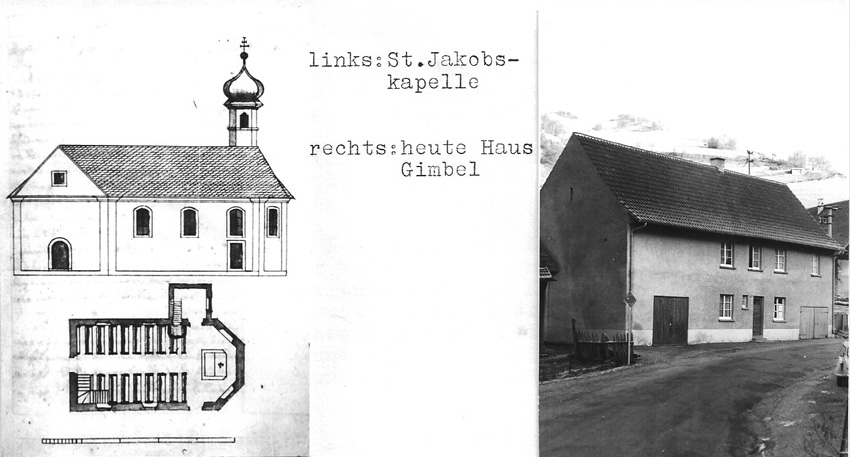

Eschbach besaß schon früh eine eigene Kapelle. Es ist nicht bekannt,

wann sie errichtet wurde. Abt Philipp Jakob Steyrer von St.Peter

(1749-1795) vermutet, daß sie von der Abtei errichtet wurde. Wohl ist

nachgewiesen, daß sie im Jahre 1585 durch Abt Gallus von St.Peter wegen

Baufälligkeit renoviert wurde. Damals erhielt sie ein Bild des Apostel

Jakobus des Älteren. Bischof Balthasar weihte die neuhergestellte

Kapelle am 28. August 1590 ein, und bezeichnete sie dabei als eine

Filialkirche von St.Peter. Sie besass Reliquien des Apostels, des

Märtyrers Pelagrus und der elftausend Jungfrauen. Die Konventualen der

Abtei predigten in der folgenden Zeit dort zweimal jährlich, und zwar

am Jakobus-Fest und am Jahrestag der Einweihung. Außerdem feierten sie

in der Eschbacher Kapelle zweimal wöchentlich die heilige Hesse. Am

Montag nach dem Bittsonntag zog die Bittprozession von St.Peter ins Tal

herab. Nach dem Dreißigjährigen Krieg mußte die Kapelle 1649 wiederum

ausgebessert werden.

Im Jahre 1758 wurde sie niedergerissen und durch einen Neubau ersetzt.

Der Abt Philipp Jakob beauftragte damit den Klosterarchitekten Johannes

Willam, der für seine Arbeiten Maurer aus Bregenz herübergeholt hatte.

Die Abtei stellte die nötigen Bretter, Ziegel und Bausteine, ohne dazu

verpflichtet zu sein. Außerdem schenkte sie eine Kirchenmatte von 48

ar, die seit 1800 zum Hummelhof gehört. Die Eschbacher halfen beim Bau

eifrig mit. Aus Dank für die großzügige Hilfe der Äbte versprachen sie,

jeden Sommer in der Kapelle eine hl. Messe für den Abt und den Konvent

feiern zu lassen. Prior P. Hildbrand weihte die Kapelle am 18. Juli

1758. Bischöflich konsekriert wurde sie am 30. April 1775 durch

Weihbischof von Hornstein.

Wiederholt hatte die Eschbacher Bevölkerung die Errichtung einer

eigenen Pfarrei bei der vorderösterreichischen Regierung erbeten. Sie

kaufte 1783 einen Bauplatz vom Engelwirt Lorenz Bank für 200 fl. Doch

die Regierung lehnte erneut den Wunsch nach einer eigenen Pfarrei ab.

Sehr bald schwenkte sie um und suchte nach einer entbehrlichen Kapelle,

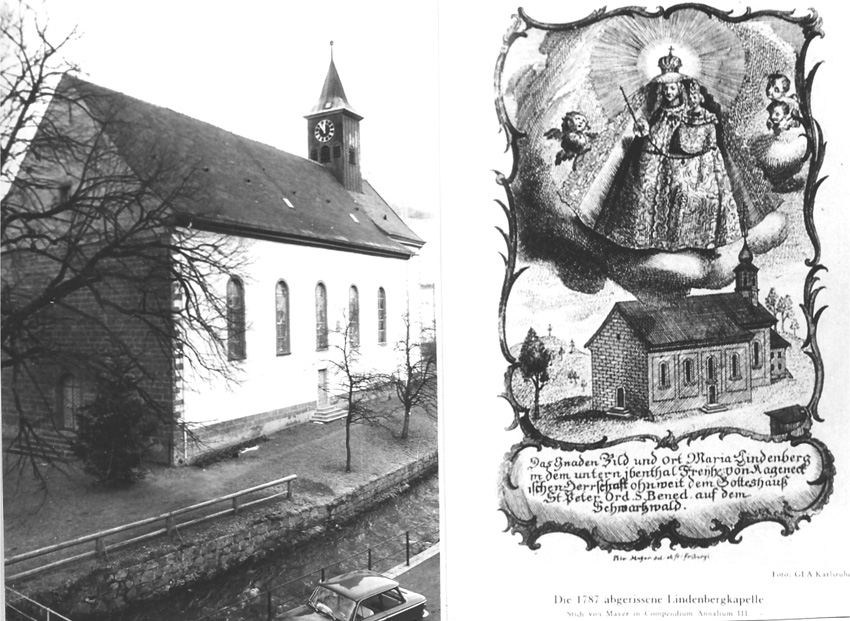

die als Pfarrkirche verwendet werden könnte. Graf Heinrich Hermann von

Kageneck bot die Kapelle von Lindenberg an. Diese war erst 1761 von dem

Klosterbaumeister Willam und dem Freiburger Architekten Dominik

Hirschbühl an der Stelle der zu kleinen alten Lindenbergkapelle

errichtet worden. Damals hatte Freiherr Johann Friedrich von Kageneck

den Bau einer ziemlich großen und schönen Kirche mit einer angebauten

Mesnerwohnung angeordnet. Die Innenausstattung übernahm nach

Anweisungen des Abtes Philipp Jakob, der Maler Georg Saum. Die drei

Altäre und die Kanzel fertigte der Bildhauer Matthias Faller von

St.Peter an. Sie wurden von Wittmer aus Donaueschingen vergoldet und

marmoriert.

Begreiflicherweise war man in der Abtei St.Peter sehr bestürzt, als am

30. Dezember 1786 ein Regierungsdekret aus Wien eintraf, das den

Abbruch der Kapelle und den Neubau einer Pfarrkirche in Eschbach aus

den brauchbaren Materialien anordnete.

Nach längeren Zögern entschloß sich Philipp Jakob Steyrer den Abbruch

durchzuführen. Er hoffte, damit seine Abtei von der Aufhebung zu

retten. Die Regierung sicherte daraufhin dieser auch "ewigen Bestand"

zu.

Für die Pfarrkirche in Eschbach durften von der Lindenberg-Kapelle nur

die Altäre, Kirchenbänke, Beichtstühle und Baumaterialien verwendet

werden. Die Paramente, die heiligen Gefäße und die Kirchengerätschaften

erhielt die Depositionskommission in Freiburg. Die Liegenschaften

wurden zugunsten des Staates versteigert. Als Bauplatz wurde nicht der

von der Gemeinde Eschbach bereits erworbene Platz genommen. Eine

Regierungskommission, die aus dem Universitätsprofessor Will, aus Dekan

Binz von Kirchzarten und Generalbaumeister Zängerle bestand, wählte ein

anderes Gelände. Dort wurde im Frühjahr 1788 der Grundstein gelegt. Ihm

wurde eine Bleiplatte eingefügt, auf der der Name des Abtes von

St.Peter sowie die Namen der 24 Patres und zwei Brüder eingraviert sind.

Kirche und Pfarrhaus wurden vom Abt besser und geräumiger erbaut, als

es verlangt war. Man hielt sich an die Bauweise der Lindenbergkapelle,

die nur um ein Fenster im Schiff verlängert wurde. Simon Gösser

schmückte die Kirche mit fünfzehn größeren und kleineren Fresken aus

dem Leben der Gottesmutter. Alle Statuen stammen aus der Werkstatt von

Mathias Faller. Bei der großen Anlage des Pfarrhauses dachte der Abt

vermutlich an ein Ausweichquartier in Katastrophenzeiten.

Die Bewohner von Eschbach mußten harte Hand- und Zugfronden leisten.

Die Steine und Platten der Lindenberg-Kapelle hatten die Steinhauer und

Maurer vor dem Abtransport mit Nummern versehen, um sie leichter wieder

zusammensetzen zu können. Anderes Baumaterial wurde aus dem Steinbruch

der Gemeinde Pfaffenweiler geholt. Es sollen 8000 zweispännige Fuhren

nötig gewesen sein. Wegen dieser Dienste entstanden Streitigkeiten, die

bis zur Kaiserlichen Regierung nach Wien getragen wurden. Der Zwist

endete mit einem Vergleich. Die Abtei erstattete 540 fl. zurück und

stiftete 100 fl. zur Anlage eines Friedhofs. Am Tage vor der

Konsekration der neuen Pfarrkirche wurde das Gnadenbild vom Lindenberg,

das drei Jahre lang auf dem Hochaltar der Ursula-Kapelle in St.Peter

gestanden hatte, in feierlicher Prozession von den Eschbacher

Pfarrkindern abgeholt und von den Mitgliedern der Gemeinde St.Peter

begleitet. Beim Weggang wehrten sich die Frauen von Ibental gegen die

Übertragung nach Eschbach. Die Konsekration der Kirche nahm der

Weihbischof Wilhelm Josef von Baden am 9. September 1791 vor.

Am darauf folgenden Tage spendete er mehr als 700 Buben und Mädchen die Firmung.

Die Errichtung der selbständigen Pfarrei erfolgte durch Kaiserliche

Hofdekret vom 15. Oktober 1789. Zur neuen Pfarrei gehörten die Häuser

der Gemeinde Eschbach mit Ausnahme einiger auf dem Berg gelegener Höfe,

die Häuser vom Reckenhof einschließlich dem Taglöhner-Häusle gegen den

Rechtenberg bis hinab zum „Waldweber" gegen Attental. Erster Pfarrer

wurde der Konventuale P. Franz Steyrer, Neffe des Abtes Philipp Jakob.

Laut Urkunde von 1787 war für Eschbach auch eine Vikarstelle dotiert.

Sie fiel 1821 weg, als das Großherzogliche Ärar die Dotation übernahm.

Pfarrer P. Franz Steyrer wurde bekannt durch eine Schrift über die

Schwarzwälder Uhrenkunst. Er kam 1799 nach Pfaffenweiler und starb dort

1831.

Sein Nachfolger war gleichfalls ein Konventuale von St.Peter P. Othmar

Brogli (1799-1821). Er blieb auch nach Aufhebung der Abtei in Eschbach.

In seinen letzten fünf Lebensjahren hatte er einen Vikar namens Joseph

Erndle.

Es folgten die Pfarrer:

Xistus Armbruster (1822-1833), Martin (1833-1834), Dischler

(1834-1837). Von diesem wird überliefert, er sei dem katholischen Ritus

wenig hold gewesen. Pfarrverweser Ackermann (1837-1858), Felician

Engler (1838-1853), der äußerst tätig in der bürokratischen kirchlichen

Schreiberei gewesen sei.

Pfarrverweser Feldher (1854-1956), Pfarrverweser Anton Gäss

(1856-1859), Pfarrer Johann Blank (1859-1880), der sehr eifrig in der

Seelsorge und sehr nachläßig in den kirchlichen Schreibereien gewesen

sei.

Pfarrer Wilhelm Gustenhofer (1880-1908). Unter ihm wurde die Kirche

gründlich renoviert. Dabei wurden eine Reihe einschneidender

Veränderungen vorgenommen, vor allem an den Altären. Der sogenannte

Kreuzaltar, der im Chor stand, wurde ganz entfernt. Nachdem

vorübergehend in Stegen Gengenbacher Schwestern durch den Grafen

Kageneck unterhalten worden waren, holte Pfarrer Gustenhofer nach

anfänglichem Widerstreben Gengenbacher Schwestern nach Eschbach und

baute für sie und den Mesner ein eigenes Haus. Er schrieb die erste

Chronik über die Pfarrei Eschbach. Pfarrer Josef Mattes (1908-1935).

Während seiner Amtszeit feierte P. Hugo Salenbacher vom Heinihof 1933

seine Primiz. 1921 wurde eine kleinere Renovierung der Kirche

vorgenommen.

Pfarrer Arnold Wiederkehr (1935-1947). Wie schon Pfarrer Mattes war er

Beichtvater im Priesterseminar zu St.Peter. Er hatte ernste

Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten und machte mit der

Gemeinde die schweren Kriegsjahre durch.

Aus Dank für die Bewahrung vor Fliegerschäden und größeren Plünderungen

versprach er mit der Gemeinde das Joseph-Fest besonders festlich zu

begehen. 1945 feierte er sein silbernes Priesterjubiläum.

Von (1947-1949), war Pfarrer Kieser Pfarrverweser, von (1949 1950), war

Pater Schoppman vom Missionsinstitut Stegen zur Aushilfe in der Pfarrei

Eschbach tätig. Pfarrer Wilhelm Gärtner (1950-1965). Unter seiner

Leitung erholte sich die Gemeinde von den Kriegsschrecken. Viele

besuchten Exerzitienkurse auf dem Lindenberg. Vergeblich bemühte sich

Pfarrer Gärtner immer wieder um eine gründliche Renovierung der

Pfarrkirche. Er konnte aber nur erreichen, daß sie außen instandgesetzt

wurde. Durch eine neue Kirchenordnung regelte er den würdigen Ablauf

des Gottesdienstes.

Seit April 1965 ist Dr. Helmut Meisner Pfarrverweser in Eschbach

Kirchplatz mit Schule und Rathaus 1966

VI. Schulgeschichte der Gemeinde Eschbach

1. Anfänge des Schulwesens überhaupt

Schule ist notwendig. Die Gesellschaft sucht mittels der Schule eine

Not zu wenden. Manchmal macht sie sie damit auch grösser. Jede

Gesellschaft schafft sich ihre Schule mit ihren Lehrern und ihren

Lehrplänen.

Solange diese Gesellschaft ständisch gegliedert ist, sind es die

einzelnen Glieder der Gesellschaft, die sich ihre Schulen einrichten,

gemäss ihrem je verschiedenen Bildungsideal. Im christlichen Abendland

ist es zunächst die Kirche, die sich über Dom- und Klosterschulen ihren

Nachwuchs an gebildeten Klerikern verschaffen will. Da sie aber im

allgemeinen ihre Tore vor niemandem verschliesst, und somit diese

Kloster- und Domschulen von jedem ernsthaft interessierten und begabten

Jungen besucht werden konnten, sind es gerade diese Schulen, die auf

den Bänken Knaben des verschiedensten Herkommens sitzen haben, und

somit von hier her langsam der Weg freigemacht wird für ein Phänomen,

das uns heute selbstverständlich dünkt, und das heute den Namen

Volksschule trägt. Jene Schule gab es natürlich zunächst in der Stadt;

so entstand in Freiburg Unterlinden durch das Aufblühen des

Dominikanerordens ein Mittelpunkt der Gelehrsamkeit, der durch den

Aufenthalt des Albertus Magnus zwischen 1237 und 1268 besonderen Glanz

erhielt.

Daneben gab es aber mehr handwerksmässig von Privatlehrern betriebene

deutsche Schulen, sogenannte "Winkelschulen", die ihre Dienste mit

Werbeschildern anpriesen, auf denen oft ein Lehrer zu sehen war, der

gerade mit der Rute einen Hosenboden bearbeitete. In diesen Schulen

liessen meist die Handwerker ihre Kinder gegen Entgelt in den

Anfangsgründen des Lesens und Schreibens unterrichten, welche

Fertigkeiten dann in den Zunftschulen ergänzt und auf die jeweiligen

Bedürfnisse abgestimmt wurden.

Ausserhalb der Städte waren es dann nur die Klosterorte, die in so

früher Zeit Schulen, zumeist natürlich Lateinsohulen, aufzuweisen

hatten. Interessant aber ist, dass im Ausstrahlungebereich dieser

Lateinschulen selbst auf dem Lande, ein von ihnen verschiedenes

Schulwesen sich langsam aufbaute. In unserer näheren Heimat zeigte sich

dies zuerst in St.Peter. Neben der Klosterschule wird schon im Jahre

1346 ein "Schulmeister von St.Peter" mit Namen Berchtold von

Reichenbach erwähnt. Derselbe besass ein halbes Bauerngut und konnte

deshalb also nicht Mitglied des Konvents gewesen sein. Noch 1483 wird

dieses "Schulmeisterlehen" erwähnt.

Fragen wir also, wo für die Bewohner unseres Tales zu so früher Zeit

die Möglichkeit bestand, ihre Kinder, falls überhaupt, in die Schule zu

schicken, so dürfte die Antwort hierauf St.Peter lauten.

Dort finden wir lange bevor Schulen in anderen Nachbarorten

eingerichtet wurden zwei solche, Eine Klosterschule, die z.B. im 18.

Jahrhundert im Durchschnitt von zwanzig Schülern besucht wurde und die

insbesonders dem eigenen Nachwuchs diente, aber auch den

Auswärtigen.(2) Daneben aber verfügte St.Peter schon ab 1340 über einen

Schulmeister, der die Kinder der Handwerker und Bauern unterrichtete.

Erst viel später tauchen im übrigen vorderösterreichischen Gebiet die

ersten Schulen auf, meist gegen Ende des l6.Jahrhunderts. In

Kirchzarten wird ein Schulmeister im Jahre 1629 erstmals und dann 1641

und 1659 erwähnt.(3)

Infolge der Nähe des herrschaftlichen Schlosses entsteht auch in Stegen

früher als in Eschbach eine Schule, 1699 bis 1714 befindet sich das

Schullokal im herrschaftlichen Schloss. Im Jahre 1714 aber kauft der

Zimmermann und "Spanmeister" Johann Janz aus "Birchen" einen Teil des

herrschaftlichen Gebäudes mit dem Wirtshausschild "Zur Krone" und

richtet die untere Stube zur “Trivialschule" für Stegen gegen Bezahlung

ein. Ab 1778 befindet sich dann das Schullokal von Weyler neben

dem gräflichen Schloss, an der Stelle, an der dann später, nach dem Bau

des neuen Schulhauses 1843, die ledigen Gräfinnen sich ein neues Haus

bauten. Dieses Haus wurde um 1900 der Witwensitz der manchen Bewohnern

unseres Tales noch bekannten Gräfin Frieda. Erst in jüngster Zeit wurde

dieses Haus aus dem Kageneckschen Besitz veräussert. Der langjährige

Stegener Lehrer jener Zeit aber, Johann Göhr, wohnte im Hause

unmittelbar neben dem Schullokal.

Unterrichtsfächer an diesen Schulen sind bis zu den Reformen Maria

Theresias in der Hauptsache Lesen, Schreiben und Katechismus. Rechnen

kommt vor 1700 überhaupt nicht, danach bis 1773 selten vor.

Auch scheint der Schulerfolg nicht immer glänzend gewesen zu sein. In

Mengen lernten 1699 von 36 Knaben nur 24 und von 34 Mädchen nur 4 das

Schreiben.(6) Beim Bau des ersten Eschbacher Schulhauses lagen von

manchem Handwerker noch keine geschriebenen Rechnungen vor, man

handelte mit ihm jeweils eine Pauschale aus. Die von der

Gemeindeverwaltung dann dem Handwerker vorgelegten Quittungen lassen

erkennen, dass dieselben oft nur mit Mühe mit dem Namen unterzeichnet

werden konnten. Noch im Jahre 1880 klagte ein Pfarrer; “Der Rechner des

Kirchenfonds.., konnte nur einzig seinen Namen schreiben, sonst

nichts."(7)

Wen will dies aber wundernehmen, wenn man bedenkt, dass in diesen

Schulen nur im Winter unterrichtet wurde, oft nur von Allerheiligen bis

Ostern, und der Schulbesuch, wie später noch zu ersehen sein wird, sehr

unregelmässig war.

Ein amtlicher Bericht von 1807 sagt uns das Übrige: "Vor Errichtung des

Normalschulwesens (1773) bestunden auf dem ganzen Schwarzwald mit

Inbegriff der noch dazugehörenden Täler keine fixierten Schulen oder

öffentlich angestellten Schullehrer, sondern einzelne Bauern, welche

mehr zu verstehen glaubten als die Gemeindegenossen, wanderten in den

Sommermonaten von Ort zu Ort und von Bauernhof zu Bauernhof, und

unterrichteten die Kinder in dem Wenigen, was sie selber wussten.

Lehrer Franz Josef Reber aus Kirchzarten berichtet, dass bis zum Jahre

1773 keine förmliche, unter öffentlicher Aufsicht stehende Schule

bestanden habe. Seine und seines Vaters Schule sei dagegen mehr eine

Privatspekulation gewesen und es sei der Willkür der Bauern überlassen

gewesen, ob er seine Kinder gegen Bezahlung zu dem einen oder dem

anderen Lehrer schicken wollte oder nicht. "Daher werden auch die

Schüler meistens abwechselnd in Privathäusern und nach Willkür von

Leuten gehalten, welche sich den Lohn selbst mit den Eltern der

Schulkinder zu bedingen pflegten.”(9)

Einzige Ausnahme in diesen allgemeinen Zuständen in unserer

vorderösterreichischen Heimat war wieder St.Peter. In diesem Ort, der

wie bereits erwähnt, schon 1346 einen Schulmeister besass, rückte man

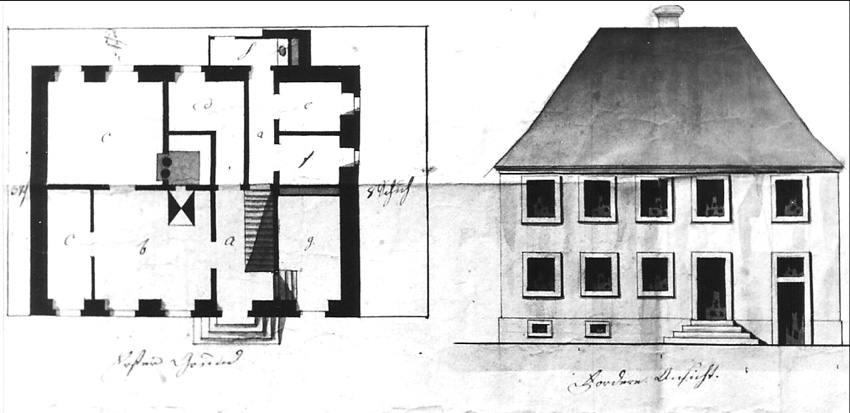

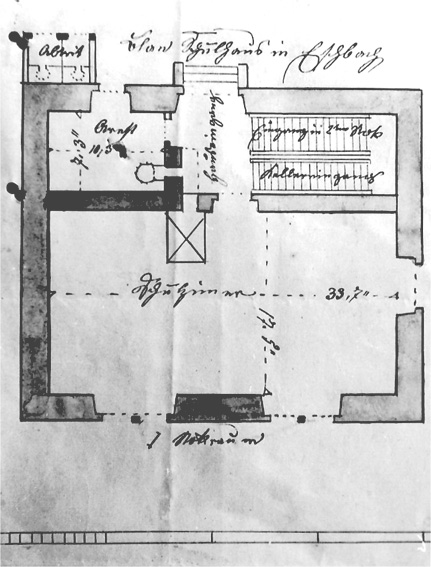

schon 1754 von der Tradition ab, in irgend einem Privathaus ein

Schullokal einzurichten und baute 1754 "auf kräftiges Zusprechen" des

Abtes Steyrer ein zweistöckiges Schulhaus, um "die so copiose Jugend"

zu unterrichten. Der Abt stiftete zu diesem "so heilsamen Werk" das

Bauholz und stellte den Bauplatz zur Verfügung. Das Schulhaus selbst

wurde von den Vogteien St.Peters gebaut, zu welchen auch Eschbach

gehörte. Mindestens die Kinder der oberen Höfe Eschbachs werden dieses

Schulhaus besucht haben. Wie der Schulbetrieb finanziert wurde,

erfahren wir aus einem Brief von Pater Willam Reiche: Hochzeiter

mussten 2 fl. entrichten, Taglöhner 1 fl., Wirte bei

Tanzveranstaltungen 40 Kreuzer.

Zusammen mit dem Amtmann hielt der Abt gelegentlich Schulinspektion und

verteilte an die fleissigen Kinder Geschenke. Die Schulordnung der

Schule St.Peter aber diente in den siebziger Jahren anderen Schulen als

Vorbild (10)

Mit dem Jahre 1770 begannen dann in den ganzen vorderösterreichischen

Landen energische Reformbestrebungen auf dem Gebiet des Schulwesens.

Die staatliche Verwaltung übernahm durch Verfügung Maria Theresias das

gesamte Schulwesen, das sehr bald danach für einige Zeit als musterhaft

von allen süddeutschen, katholischen Regierungen angesehen wurde.

Als wichtigste Reform wurde 1773 in Freiburg die Normalschule für die

vorderösterreichischen Länder eingeführt. Sie fand ihren Platz in der

bisherigen städtischen Schule Ecke Herrenstrasse - Engelstrasse. In ihr

sollten die künftigen Lehrer ausgebildet werden. Auch im Dienst bereits

tätige Lehrer sollten dort Kurse besuchen und die "neue Lehrmethode"

erlernen. Die Kosten dafür mussten die Gemeinden tragen. Gemäss der

neuen Methode trat an die Stelle der bisherigen Einzelunterweisung, wo

der Lehrer von Schüler zu Schüler ging, der Klassenunterricht. Lesen,

Schreiben und Rechnen wurden als selbständige Fächer vom

Religionsunterricht getrennt, den nunmehr der Pfarrer oder Vikar zu

geben hatte. Die Lehrmittel, Bücher und Wandtafeln wurden einheitlich

in Wien hergestellt und für den Breisgau durch Buchhändler Anton Wagner

in Freiburg vertrieben.

Gleichzeitig zeigten sich in jener Zeit deutliche Tendenzen

Mittelpunktschulen einzurichten. Um Kirchzarten wollte man 1773 alle

kleineren Nebenschulen eingehen lassen. So wurden der Schule

Kirchzarten zugeteilt: Geroldstal, Schlempenfeld, Dietenbach, Neuhauser

und Höfen. Die Aufwendungen für die neue Mittelpunktschule sollten dann

aus einer gemeinsamen Kasse getragen werden.

2. Anfänge des Schulunterrichts im Dorf in schwerer Zeit .

Dies ist nun die Zeit, in der uns das Bild eines Mannes auftaucht; der

für viele Jahrzehnte der erste offizielle Lehrer der Gemeinde Eschbach

sein wird: Michael Winkler .

1747 wird er als Sohn eines Taglöhners in Blasiwald geboren. In seinen

ersten Jugendjahren arbeitet auch er wie alle seine Altersgenossen bei

heimatlichen Dienstherren. Doch Winkler findet keine volle Befriedigung

hierbei. Zwanzig Jahre alt entfernt er sich aus Blasiwald und wird

Holzhauer im Höllental. Nebenher vervollkommnet er seine Fertigkeiten

im Schreiben, Lesen und Rechnen und, gut bewandert in den "Trivialien",

nennt er sich ab 1769 "Schulmeister" in Falkensteig.

Viel tat sich in jenem Jahr in der "Hölle". Auf landesherrlichen Befehl

wurde die Fernverbindung Innsbruck - Freiburg durch dieses Tal gebaut.

Wie alle Bewohner des Tales stand Lehrer Winkler dann an jenen

prächtigen Maimorgen des Jahres 1770 an der neugerichteten Strasse zum

befohlenen Spalier. Geschwindreiter und Kanonenschüsse verkünden den

Vortrupp von 450 Pferden. Und dann kommen die 21 Prachtwagen, jeder von

6 rassigen Pferden gezogen. Im schönsten sitzt die Kaisertochter Maria

Antoinette. Diese stolzen Kavaliere und eleganten Reiter! Lehrer,

Schulkinder, alle Bewohner des Tales sinken in die Knie.

1771 versucht Winkler, wie auch heute noch alle Lehrer, näher an

Freiburg zu kommen. Neuhauser braucht einen Schulmeister, Winkler nimmt

an und wirkt dort bis 1774. Die Regierung aber plant seit dem Vorjahr

sämtliche kleinen Nebenschulen eingehen zu lassen. Winkler wird der

Boden zu heiss, auch sind ihm 25 Schulkinder zu wenig, und er weicht

nach Buchenbach aus. Dort ist eher die umgekehrte Tendenz. Die

Gemeindevorsteher Buchenbachs versuchen immer wieder pfarrlich von

Kirchzarten loszukommen. Doch erst 1796 gelingt ihnen dies. Fünf Jahre

lang bis 1779 bleibt Winkler in Buchenbach.

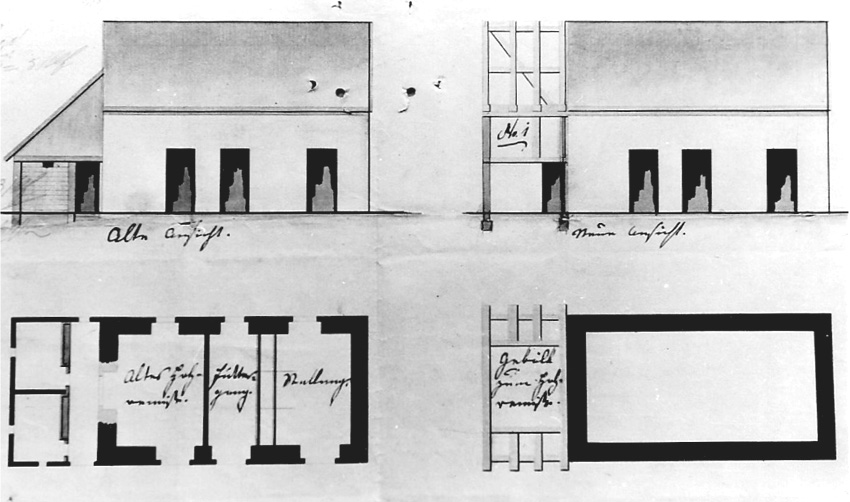

Im selben Jahr ergibt sich für ihn die Gelegenheit im Eschbachtale ein

Haus aufzukaufen, das Häusle vom "Behnhof", später "Schnieders"

genannt, abgerissen 1967. Dort errichtet Winkler 1779 sein Schullokal,

und damit beginnt ein geregelter Schulunterricht im Tal.

Behenhäusle vor dem Abbruch 1966

Vögte und Untertane müssen mit ihm zufrieden gewesen sein, denn 1780

schicken die Gemeindevorsteher, der Vogt der Klosterherrschaft und der

siggingische, (der kagenecksche verlangt den Schulbesuch für die

kageneckschen Untertanen in Weyler) Winkler auf ihre Kosten nach

Freiburg auf die Normal-Schule. Nach seiner Rückkehr wird er als

Schulmeister von Eschbach offiziell bestätigt.

Es tut sich manches im folgenden Jahrzehnt im Eschbachtal. Nach der

eigenen Schule wollten die Talbewohner nun auch eine eigene Pfarrei

haben. Die Bestrebungen Joseph II, die praktische Seelsorgtätigkeit zu

intensivieren, kommen dem Wunsch der Bevölkerung entgegen. Obwohl die

St. Jakobus Kapelle erst 1758 gebaut (heute Haus Gimbel) und 1775

konsekriert wurde, bezeichnen die Gemeindevorsteher, (diesmal auch der

kagenecksche Vogt) schon 1783 dem Kloster St.Peter einen Bauplatz für

den Bau einer Pfarrkirche auf dem Gelände des Engelwirts Lorenz Bank.

Am 30.12.1786 bestimmt ein Dekret aus Wien den Abbruch der

Lindenberg-Kapelle, die erst vor 25 Jahren von Abt Steyrer erbaut

worden war.

Schon Anfang Juni des folgenden Jahres fuhren die Wagen mit

Abbruchmaterial vom Lindenberg ins Tal. Das übrige Baumaterial wurde

von unten herangebracht, insgesamt 8000 Fuhren. Drei Jahre lang waren

Lehrer und Schüler Zeugen des Kirchenbaues. 1790 sind auch die

Deckengemälde fertig, nachdem schon 1789 durch "Kaiserliches Hofdekret

vom 15.10." die Pfarrei Eschbach errichtet worden war.

Damit erfolgte auch die Loslösung von Kirchzarten. Noch wenige Wochen

zuvor hatte der Kirchzartner Kaplan Hay sich bei der Regierung in

Freiburg über das Kloster St.Peter beschwert “...Es hielt in unserer,

der Pfarrei Kirchzarten zugehörenden Filialkirche Eschbach den 29.Juli

(l789) das Fest der Kirchweihe mit Predigt und hl. Hesse“. Eschbach im

Spannungsfeld zwischen St.Peter und den Dreisamtalgemeinden damals wie

heute!

Inzwischen stritten die Eschbacher mit dem Kloster, das den gesamten

Kirchenbau getragen hatte, auch um Rückvergütung der von ihnen

geleisteten Frohndfuhren. Das Kloster gab schliesslich dafür 540 fl.

und 100 fl. für die Anlage des Friedhofs, da bisher die Toten in

Kirchzarten beerdigt werden mussten. Der Vergleich wurde geschlossen am

26.12.1789. Es unterzeichneten neben dem Kloster und dem Oberamtmann

Mercy die Vögte der Vogteien St.Peter - Eschbach (Hug Michel), der Vogt

des sickingischen Eschbach, der Vogt von Stegen und der Vogt der Vogtei

St.Peter - Rechtenbach. Doch am 9.10.1791 weihte Joseph Leopold

Freiherr von Baden die Pfarrkirche ein und spendete tags darauf 70

Personen die hl. Firmung. Winkler ist an diesem grossen Tag natürlich

mit dabei, und vielleicht erinnerte sich an ihn auch sein damals

dreijähriger Sohn Matthias, der spätere zweite Lehrer von Eschbach.

Schule und Pfarrkirche bestanden, eine einheitliche Gemeindeverwaltung

allerdings fehlte noch. Bei obengenanntem Vergleich mit dem Kloster

unterschrieben noch vier verschiedene Vogteien.

Für die folgenden fünf Jahre wurde es kaum ruhiger im Tal. Das Gerede

von der Aufhebung des Klosters St.Peters durch die Regierung in Wien

flaute zwar ab. Dafür wurde Kriegslärm laut, erneut brachen

Feindseligkeiten mit Frankreich auf. In den Breisgau kam das auf

österreichischer Seite kämpfende Emigranten Corps der Armée de Condé.

Schon im Mai 1792 beschlagnahmten kaiserliche Kommissare im Kloster

St.Peter die ganzen äusseren Gebäude, Platz für 250 Mann. Lazarett soll

es werden. Am 17.0ktober sah Winkler 50 verwundete österreichische

Soldaten auf Leiterwagen an seinem Haus vorbeifahren, kein erfreulicher

Anblick.

Der Abt schickte einen Teil seiner Conventualen in das Pfarrhaus nach

Eschbach. Er hatte dieses Pfarrhaus für Katastrophenfälle so gross

bauen lassen, und schon 2 Jahre nach seiner Erbauung sollte es seinen

Zweck erfüllen müssen.

1795 stirbt Abt Philipp Jakob Steyrer, der Erbauer unserer Pfarrkirche

und Pater Ignaz Speckle wird zu seinem Nachfolger gewählt.

Gleich nach seiner Wahl vom 23.November, nämlich schon am 15.Dezember,

besuchte er die Schule St.Peter, um damit zu zeigen, dass es ihm ernst

sei das Schulwesen in allen Vogteien zu fördern. Pater Prior und Pater

Peter bestellte er zur Schulvisitation, die Wöchentlich zweimal

stattfinden sollte. Die Woche darauf, 22.12., ist Schulvisitation in